- 12.74 MB

- 2022-03-30 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

秦汉考古行

一、交通工具

二、道路体系

三、通行凭证

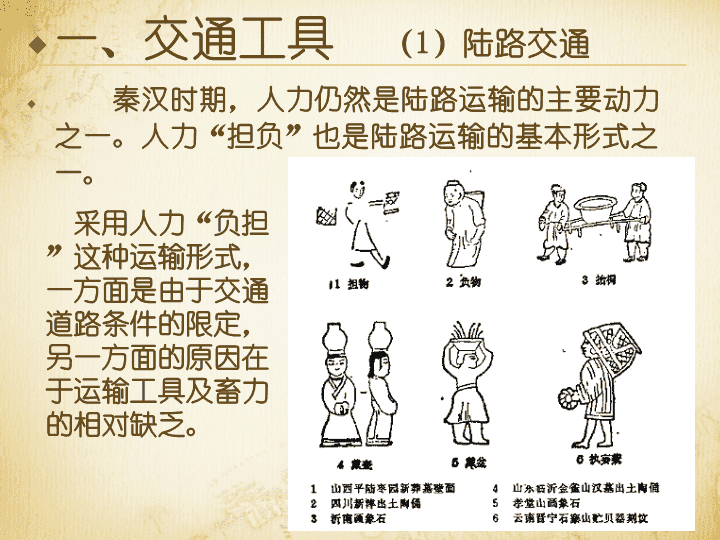

一、交通工具(1)陆路交通秦汉时期,人力仍然是陆路运输的主要动力之一。人力“担负”也是陆路运输的基本形式之一。采用人力“负担”这种运输形式,一方面是由于交通道路条件的限定,另一方面的原因在于运输工具及畜力的相对缺乏。

马车以马匹引车,是秦汉时期交通运输的高级形式。马车起源于西方(两河流域与高加索一带,公元前四千纪)不晚于商代,我国已能造车。偃师商城发现车辙印、殷墟发现多例马车实物)

中国古代马车结构大同而小异,可以区分为“独輈车”与“双辕车”两类。

独輈车独輈车至少需驾两匹马;先秦之车多以“乘”为单位,表明一般驾四匹马。而战车数量的多少被视为一个国家军事实力与综合国力的直接反映,所以有“千乘之国”的说法。

双辕车双辕车通常只需一匹牲口驾辕,个别使用三匹马的。具有节省牲畜,系驾简化,容易驾驭等优点,是车辆制造史上的一次革命。

从商代直到春秋末,我国古车只装独輈,战国时才出现双辕。当双辕车最早出现时,它只是驷马车的一种简化形式。没有被作为先进的车型大力推广。战国晚期以降,战场上的步、骑兵日益占据优势,车在战争中逐渐转变为以运输辎重为主。先秦时期以战车数量衡量国力强弱的观念开始悄然谢幕。到了西汉中期,作为交通运输工具的车,已基本上都是双辕的了。

秦始皇陵铜车马秦始皇陵铜车马是秦始皇陵的大型陪葬铜车马模型,1980年出土于中国陕西临潼秦始皇陵封土西侧墓道旁。共两乘,共置于一木椁中,前后排列。经复原,其大小约为真人真马的二分之一。秦始皇陵铜车马是目前发现年代最早、形体最大、保存最完整的铜铸车马,对研究中国古代车马制度、雕刻艺术和冶炼技术等,都具有极其重要的历史价值。

一号铜车马——轺车

一号车马通长2.25米,通高1.52米,总重量为1061公斤。结构为独輈双轮,辕前端架衡,其上缚两轭。两服两驂鞁具齐全。其车舆低矮,四面无遮拦,车中立有高柄伞盖,御者站立,车上配有兵器,这应该是文献中所记载的“轺车”(轻便的小车),又名“立车”或“高车”。立车在皇帝的车队中用以前导,保卫或征战。

二号铜车马——安车

二号铜车马通长3.17米,通高1.062米,总重量1241公斤。车为独輈双轮,輈前端架衡,其上缚两轭。车前驾两服两骖,鞁具齐全。其车舆呈纵长方形,上有车盖,分前后厢。前厢较小,内有跽坐铜御官俑一件。后厢宽敞,且四周有遮屏,窗门俱备。二号铜车马出土的一条铜辔索末端有朱书:“安车第一”四字。该车为秦的大型安车,

一号铜车马和二号铜车马结构复杂,由大量零部件组装而成,采用了铸接、焊接、铆接、套接、镶嵌、子母扣等多种工艺方法。两乘驷马铜车以白色为地,彩绘变体龙凤纹和几何纹团。

鞁具

车马仪仗东汉铜车马仪仗俑队1969年武威市雷台汉墓出土主车舆车通长36厘米,马高40厘米,奴婢俑高19.5-24厘米。铜车马出行仪仗,由38匹铜马、1头铜牛、一辆斧车、4辆轺车、3辆辇车、2辆小车、3辆大车、1辆牛车、17个手持矛戟的武士俑和28个奴婢俑组成。这是迄今发现数量最多的东汉车马仪仗铜俑,气势宏大,铸造精湛,显示出汉代群体铜雕的杰出成就。

.汉马车出行图(河北安平出土汉墓彩色壁画)

牛车从先秦文献看,牛与牛的饲养一直受到重视。以用途区分,有祭祀用的“享牛”,祷祝用的“求牛”,宴飨用的“膳馐之牛”,赏功用的“犒牛”,丧葬用的“奠牛”,其次才是“凡会同军旅行役,共其兵军之牛,与其牵傍,以载公任器”《礼记》太牢:牛、羊、猪少牢:羊、猪到了秦汉时期,牛作为交通运输动力的功能受到突出的重视。牛对饲料要求甚低,而且行驶速度虽然慢,但力强耐久,因而逐渐成为应用最为普遍的运输动力。

牛车

木牛车(甘肃武威磨咀子汉墓出土复原模型)汉初马匹不足时,方以牛供骑乘。牛车被认为是“贫者”或一般平民所用,乘坐牛车为尊贵者所不齿。然而,从史籍记载看,自东汉中晚期起,士人乘坐牛车逐渐成为风气。“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无盖藏。”——《史记·平准书》

鹿车(人力车)史籍中多有汉时人使用“鹿车”的记载。如《后汉书·赵熹传》:赵熹“以泥塗仲伯妇面,载以鹿车,身自推之”。《杜林传》:杜林“身推鹿车载致弟丧”。鹿,当是鹿卢之谓,即辘轳也。“鹿车”也写作“辘车”,即独轮车,最早可能出现于西汉晚期。

(2)水路交通《易·系辞》云:“刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以通不济。”汉代的水军被称为楫棹士。说明当时的兵船是划桨前行的。西汉时期已经出现了舵的雏形。汉代的大海船已经能够通航中南半岛,甚至到达印度洋。

二、道路系统秦直道秦直道是秦始皇统一全国以后,于始皇35年(212年)令蒙恬率三十万大军兴建的。直道南起云阳(今陕西淳化县北),北至九原(今内蒙包头以西),全长千八百里,合700多公里。秦直道被称为两千多年前的“高速公路”

秦直道是连接关中地区与北方草原地区最便捷的交通纽带,也是支援北方长城沿线地带军事防务的运输线,与长城共同构成秦朝北疆的防御体系。秦直道修筑方式以堑山为主,仅在河谷或低凹处垫方夯筑(《史记》中称为“堙谷”)。在山区,直道路面一般宽10-30米,部分路段宽40-50米。秦直道一线两侧,共发现秦汉时期的宫殿、城址、兵站、关隘、烽燧等遗址及墓葬百余处,出土大量建筑材料、陶器、铜器、铁器及兵器等遗物。

东汉以后,佛教沿丝绸之路向东传播,到达陇东后与秦直道交汇。再向东,则呈放射状传播,佛教遗存猛增。至今,秦直道两侧共发现北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元各代石窟数十处,说明秦直道在佛教传播中的重要作用。秦直道自秦至隋唐一直沿用,整体路段宋代以后开始废弃。千余年间,它不仅是中原王朝北方防御体系的重要组成部分,也是中国北方经济文化交流、民族融合的重要纽带和桥梁。

丝绸之路

丝绸之路的主要线路

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的第38届联合国教科文北京时间下午15时55分,组织世界遗产委员会会议上,中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道路网”顺利进入世界文化遗产名录,成为首例跨国合作、成功申遗的项目。丝绸之路起始段和天山廊道的路网属于丝绸之路极为重要的组成部分,不仅在丝绸之路整个交流交通体系中具有起始的地位,还因经由多种途径的人与自然的互动关系建立起跨地区的长距离交通,连接了多种文明地带,展开了东西方之间持续而广泛的商贸、宗教、科技、文化等交流活动,见证了亚欧大陆于公元前2世纪至公元16世纪期间人类文明与文化发展的主要脉络及其重要历史阶段,其中突出的多元文化特征,促进了洲际间多种文明的协调和共同繁荣。

三、通行凭证——符、节符是古代传递命令或调兵遣令将时用的凭证。一个符从中间剖成二半,有关的双方各执一半。使用时二半互相符合,则表示命令可信。

秦杜虎符,战国中期偏晚,是秦中央政府发给杜这个地方守的。左右二半,上有错金的铭文九行:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡兴士被甲,用兵五十以上,必会君符,乃敢行之。燔隧之事,虽毋会符,行矣。”

秦阳陵虎符,秦始皇统一中国后发给阳陵驻军将领的兵符。左右二半,铭文为:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”。秦高2.4厘米长8.9厘米宽2.1厘米。传山东临城出土。现藏中国历史博物馆。

汉代仍然流行使用虎符,仍然是一半留在京师,一半发往郡国。但铭文是在背上,而且是二半各一半。传世的泗水虎符,背文为:“与泗水王为虎符”。腹侧文为“泗水左一”。铭文是错银的。

节是古代官府发给使者的一种凭证。其形式和内容各有不同。出于安徽寿县的战国时期的“鄂君启节”是最有名的节。鄂君启节共出土5件,舟节2件,车节3件,合在一起则呈圆筒状。节面文字错金,各有9行,舟节163字,车节154字。据铭文记载,其铸造时间是楚怀王六年(公元前323年),为怀王颁发给封地在今湖北鄂城的鄂君启于水陆两路运输货物的免税通行证。铭文还严格规定了水陆运输的范围、船只的数量、载运牛马和有关折算办法,以及禁止运送铜与皮革等物资的具体条文。

到了汉代仍然有节,但质料变了。最有名的是《汉书·苏武传》中记载:苏武通使匈奴,被匈奴扣押,“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。”