- 666.37 KB

- 2021-11-10 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

备战 2021 年浙江初中毕业升学考试模拟试卷

科学

亲爱的同学:

欢迎参加考试!请你认真审题,积极思考,细心答题,发挥最佳水平。答题时,请注意以下几点:

1.全卷共 8 页,有四大题,37 小题。全卷满分 160 分。考试时间 120 分钟。

2.答案必须写在答题纸相应的位置上,写在试题卷、草稿纸上均无效。

3.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

4.本卷可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 S-32 Cl-35.5 Cu-64 Zn-65

5.本卷 g 取 10N/kg

卷 I 客观题

一、单选题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分,每小题只有一个选项符合题意)

1.下列微粒符号中,对“2”的含义理解正确的是( )

A. 2Cu 中的“2”表示 2 个铜元素

B. Fe2+中的“2”表示每个铁原子带有 2 个单位的正电荷

C. H2S 中的“2”表示 1 个硫化氢分子中含有 2 个氢原子

D. S2﹣表示硫原子在反应中失去 2 个电子

【答案】 C

【解析】【分析】根据元素只讲种类不讲个数,元素前面的数字表示几个这样的原子,元素符号右上角

的数字表示离子所带的电荷数,元素符号右下角的数字表示一个分子中的原子个数进行解答.

【解答】解:A、元素只讲种类不讲个数,元素前面的数字表示几个这样的原子,故 2Cu 中的“2”表示

2 个铜原子,故选项错误;

B、元素符号右上角的数字表示离子所带的电荷数,故 Fe2+中的“2”表示每个亚铁离子带 2 个单位的正

电荷,故选项错误;

C、元素符号右下角的数字表示一个分子中的原子个数,故 H2S 中的“2”表示 1 个硫化氢分子中含有 2

个氢原子,故选项正确;

D、S2﹣表示硫原子在反应中得到 2 个电子,故选项错误;

故选 C

2.已知一个 SO2 分子的质量为 n 千克,一个 SO3 分子的质量为 m 千克(设两分子中的硫原子和氧原子分别相

同),若以一个氧原子质量的

�

��

作为相对原子质量的标准,则 SO2 的相对分子质量为( )

A. B. C. D.

【答案】 B

【解析】【分析】根据一个三氧化硫分子比一个二氧化硫分子多一个氧原子,从而计算出一个氧原子质

量,再利用题目中所给氧原子质量的标准计算相对分子质量分析。

【解答】一个 SO2 分子的质量为 n 千克,一个 SO3 分子的质量为 m 千克 ,则一个氧原子的质量为 m-n,

若以一个氧原子质量的

�

��

作为相对原子质量的标准,则 SO2 的相对分子质量为

nkg

�m�n�kg�

�

�� �

��n

m�n

;

故答案为:B。

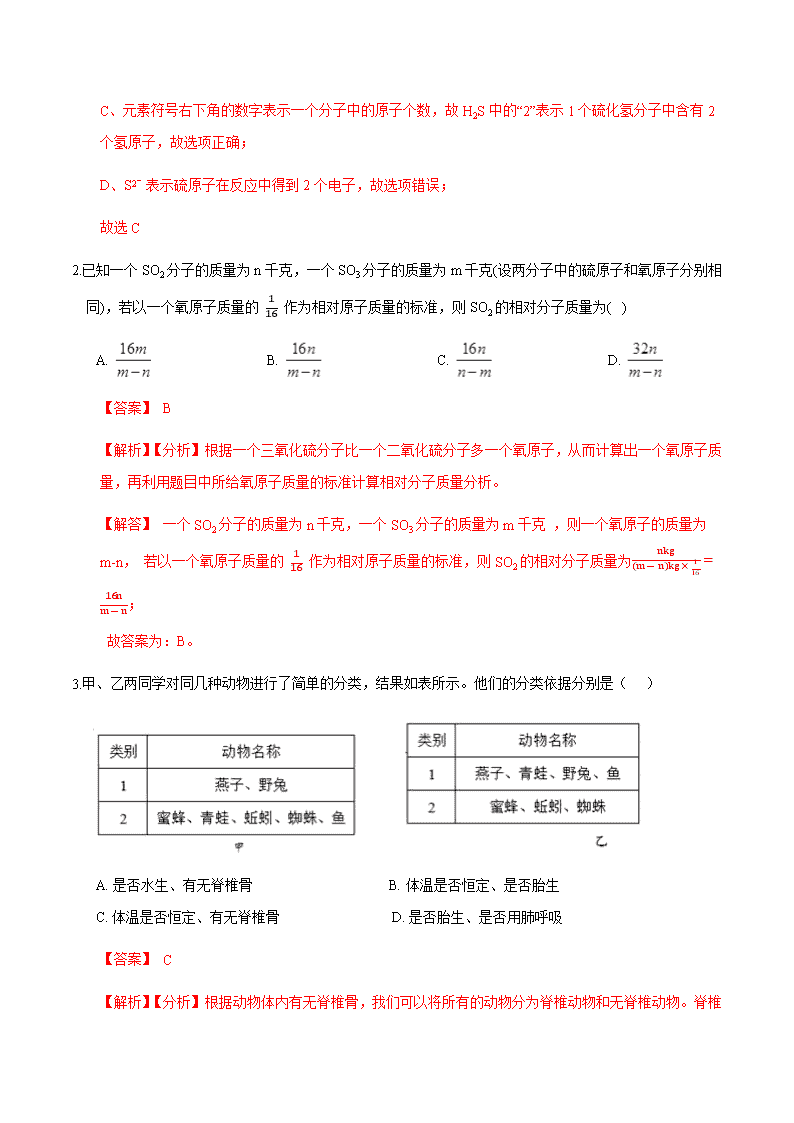

3.甲、乙两同学对同几种动物进行了简单的分类,结果如表所示。他们的分类依据分别是( )

A. 是否水生、有无脊椎骨 B. 体温是否恒定、是否胎生

C. 体温是否恒定、有无脊椎骨 D. 是否胎生、是否用肺呼吸

【答案】 C

【解析】【分析】根据动物体内有无脊椎骨,我们可以将所有的动物分为脊椎动物和无脊椎动物。脊椎

动物的身体背部都有一条脊柱,脊柱由许多块脊椎骨组成。根据它们的形态特征不同,脊椎动物可以

分为鱼类、两栖类、鸟类、哺乳类等几大类,,其中,鸟类和哺乳动物体温恒定。身体上没有脊椎骨的

动物称为无脊椎动物。根据无脊椎动物不同的形态特征,无脊椎动物可以分为许多类。例如:腔肠动

物、环节动物、节肢动物等等。

【解答】燕子、野兔、蜜蜂、青蛙、蚯蚓、蜘蛛和鱼分别属于鸟类、哺乳动物、节肢动物、两栖动物、

环节动物、节肢动物和鱼类。甲同学所分的两组动物的区别是体温是否恒定;乙同学将所分的两组动

物的区别是体内是否有脊椎骨。

故答案为:C

4.NH4NO3 是一种化学肥料。某 NH4NO3 溶液的 pH=4.以下说法错误的是( )

A. NH4NO3 不能与熟石灰混合使用 B. 由 pH 可知 NH4NO3 是一种酸

C. 久施 NH4NO3 可能导致土壤酸化 D. 盐溶液也可能使酸碱指示剂变色

【答案】 B

【解析】【分析】根据硝酸铵中含有铵根能与碱发生反应及硝酸铵的溶液呈酸性进行分析。

【解答】A、 NH4NO3 能与熟石灰反应产生氨气,降低肥效,所以不能与熟石灰混合使用 ,不符合题

意;

B、 NH4NO3 是一种盐,符合题意;

C、 硝酸铵溶液呈酸性,久施 NH4NO3 可能导致土壤酸化,不符合题意;

D、硝酸铵属于盐,溶液呈酸性,所以盐溶液可能使酸碱指示剂变色,不符合题意;

故答案为:B。

5.在科学实验时,为了减小误差或寻找普遍规律,经常需要进行多次实验,如:

①“测量九年级下科学课本的长度”时,多次测量

②“研究在杆的平衡条件”时,要多次改变动力(臂)和阻力(臂)

③“研究化学反应前后质量是否守恒”时,用 P 与 O2 反应,NaOH 溶液与 CuS04 , 溶液反应等多次各种

化学反应,并对比每一化学反应前后反应物和生成物各自总质量的大小

④“研究植物根的生长具有向水性”时,对多株植物进行多次实验

⑤“探究凸透镜所成的像与物的关系”时,改变蜡烛到透镜的距离,多次测量

⑥“用电压表和电流表测导体的电阻”时,多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流值上述实验中寻找普遍

规律的是( )

A. ①②⑤ B. ③④⑤ C. ②③④⑤ D. ③④⑤⑥

【答案】 C

【解析】【分析】如果测量对象是个恒量,多次测量求平均值可以减小误差;如果不是测量具体数据,

为了寻找普遍性也要多次测量.

【解答】 ①“测量九年级下科学课本的长度”时,多次测量 ,是为了取平均值减小误差;

②“研究在杆的平衡条件”时,要多次改变动力(臂)和阻力(臂) 是为了 探究杠杆平衡的一般规律;

③“研究化学反应前后质量是否守恒”时,用 P 与 O2 反应,NaOH 溶液与 CuS04, 溶液反应等多次各

种化学反应,并对比每一化学反应前后反应物和生成物各自总质量的大小 ,目的是发现普遍规律,避

免偶然性;

④“研究植物根的生长具有向水性”时,对多株植物进行多次实验 ,目的是发现普遍规律,避免偶然性;

⑤“探究凸透镜所成的像与物的关系”时,改变蜡烛到透镜的距离,多次测量 ,的是发现普遍规律,避

免偶然性;

⑥“用电压表和电流表测导体的电阻”时,多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流值 ,是为了取平均

值减小误差;

故 寻找普遍规律的是 ② ③④⑤ ,答案为 C.

6.“麻屋子,红帐子,里面住着个白胖子”,这是描写花生的谜语。发育成“麻屋子”的结构是( )

A. 花瓣 B. 子房壁 C. 胚珠 D. 花托

【答案】 A

【解析】【解答】A、一朵花经过传粉受精后,花瓣凋落,A 错误;B、子房壁发育成果皮,麻屋子指的

是果皮,B 正确;C、胚珠发育成种子,C 错误;D、一朵花传粉受精后,子房发育成果实,D 错误。

故选 B。【分析】本题知识点简单,考查果实与种子的形成,学生识记受精卵发育为果实的各部分即可,

据此答题。

7.下列途径不会造成艾滋病传播的是( )

A. 握手,共进午餐 B. 不正当性接触 C. 注射毒品、输血 D. 母婴传播

【答案】 D

【解析】【解答】HIV 主要存在于感染者和病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁中;因此艾滋病的传

播途径主要有:性传播(与已感染的伴侣发生无保护的性行为)、静脉注射吸毒(与他人共用被感染者

使用过的、未经消毒的注射工具,是一种非常重要的 HIV 传播途径)、母婴传播(在怀孕、生产和母乳

喂养过程中,感染 HIV 的母亲可能会传播给胎儿及婴儿)、血液及血制品传播(输入被 HIV 污染的血

液及其血液制品)等;但是,交谈、握手拥抱、礼节性亲吻、同吃同饮、共用厕所和浴室、共用办公

室、公共交通工具、娱乐设施等日常生活接触不会传播 HIV。故选 A。

【分析】本题考查常见的传染病,学生要掌握艾滋病的传播方式,属于常考题。

8.归纳和推理是学习科学时常用的思方法,必须科学严谨。以下说法正确的是( )

A. 春分日全球昼夜平分,则全球昼夜平分一定是春分日

B. 家庭电路中发生短路时保险丝会熔断,保险丝熔断一定是发生了短路

C. 单质是由同种元素组成的纯净物,则由同种元素组成的纯净物一定是单质

D. 显微镜使用中转动反光镜可使视野变亮,则视野变亮一定是转动了反光镜

【答案】C

【解析】【分析】纯净物是指由一种单质或一种化合物组成的聚合物;单质是由同种元素组成的纯净物。

【解答】A、全球昼夜平分是指太阳直射点在赤道的时候,春分和秋分都是昼夜平分;故 A 错误;

B、 让保险丝熔断的原因有两个:发生短路或电路功率过大;故 B 错误;

C、 纯净物只能含有一种物质,还是由同种元素构成的,一定是单质;故 C 正确;

D、 调节视野问题有两种方式:调节反光镜或者调节光圈;故 D 错误;故答案为:C。

9.如图为今天的日历。下列说法正确的是( )

A. 这一天宁波昼长夜短 B. 今天后的太阳直射点开始向北移动

C. 公历是以地球绕日公转周期为依据确定的 D. 今天晚上的月相为新月

【答案】 C

【解析】【分析】(1)地球在不断地绕着太阳运行。地球的这种运动叫公转运动。公转的周期是一年,

地球公转产生的现象有季节的变化、昼夜长短的变化、五带的产生、正午太阳高度的变化等。地球公

转与阳历的关系如下图:

(2)月相与阴历的关系如下图:

【解答】A、1 月 9 日,太阳直射点在南回归线与赤道之间并向赤道移动,此时太阳直射南半球,宁

波昼短夜长,故说法错误。

B、1 月 9 日,太阳直射点在南回归线与赤道之间并向赤道移动,太阳直射点开始向北移动的时间是冬

至(12 月 22 日), 故说法错误。

C、公历是以地球绕日公转周期为依据确定的 ,故说法正确。

D、该日是农历十二月十五,月相是满月,故说法错误。

故答案为:C

10.有等质量的 A、B 两种金属,A 的相对原子质量小于 B,将 A 放入质量分数为 15%的稀硫酸中,B 放入

质量分数为 15%的稀盐酸中,在反应中 A、B 均为正二价且均有剩余,产生氢气的质量随反应时间变化

曲线如图.下列说法正确的是( )

A. 消耗的稀硫酸和稀盐酸质量一定不相等 B. 消耗 B 的质量一定小于 A 的质量

C. 产生氢气的速率 A<B D. 若 A 为 Fe,则 B 可能为 Mg

【答案】 A

【解析】【分析】根据图象可以得出:①比较氢气的多少,从而可以判断出金属的相对原子质量的大小,

得到氢气多的则相对原子质量小;②判断金属的活动性强弱,反应时间短或斜线斜率大的则该金属的

活动性强.

【解答】解:A、由于得到的氢气一样多,根据元素的质量守恒可知,参加反应的稀盐酸和稀硫酸的溶

质中氢元素的质量一定相等,又因这两种酸溶液中溶质的质量分数相同,从而说明参与反应的两种酸

的质量一定不一样多,故 A 正确;

B、由于 A 的相对原子质量小,因此得到相同质量的氢气,参加反应的金属 A 的质量要少一些,故 B

错;

C、金属的活动性越强的,和酸溶液反应时产生气体的速率也就越快,根据图象不难看出,金属 A 完全

反应后所需要的时间短,即 A 的活动性强,产生氢气的速率 A>B,故 C 错;

D、根据图象不难看出,金属 A 完全反应后所需要的时间短,即 A 的活动性强,所以如果 A 为 Fe,则

B 不可能为 Mg,故 D 错.

故选 A.

11.关于物体的惯性,下列说法正确的是( )

A. 跳远运动员起跳前要助跑,是为了增大惯性

B. 赛车能快速启动和刹车,是因为赛车没有惯性

C. 运动员跑到终点不能立即停下来,是因为运动员具有惯性

D. 足球静止时没有惯性,踢出后才具有惯性

【答案】 C

【解析】【分析】一切物体,不论是运动还是静止、匀速运动还是变速运动,都具有惯性,惯性是物体

本身的一种基本属性,其大小只与质量有关,质量越大、惯性越大;惯性的大小和物体是否运动、是

否受力以及运动的快慢是没有任何关系的。此题考查了惯性的相关知识,解题的关键是熟记“一切物体

在任何情况下都具有惯性”并加深理解。

【解答】A、运动员的质量没有改变,所以惯性不变,选项说法错误;

B、一切物体都具有惯性,故 B 错误;

C、运动员由于惯性不能立即停下来,继续保持原来的运动状态,选项说法正确,符合题意;

D、一切物体在任何情况下都具有惯性,惯性的大小和物体是否运动没有任何关系,故 D 错误。

故答案为:C

12.下列关于泥石流发生时的防御措施的叙述,不正确的是( )

A. 泥石流发生时,应设法从房屋里跑到开阔地带并迅速转移到高处

B. 小要顺沟谷方向往上游或下游逃生,要向两边的山坡上面逃生

C. 千万不可在泥石流中横渡

D. 发生泥石流时,要勇于到室内救出被困人员,并抢救一些易于携带的物资

【答案】 D

【解析】【分析】 泥 石流的成因是有大量松散碎屑物、有陡峭的地形及短期内有大量降水; 泥石流

具有突然性、流速快,流量大和破坏力强等特点,它会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨

大损失。

泥石流发生时,应设法从房屋里跑到开阔地带并迅速转移到高处 ;因为泥石流顺沟而下, 所以不能

顺沟谷方向往上游或下游逃生,要向两边的山坡上面逃生。

【解答】A:泥石流发生时,应设法从房屋里跑到开阔地带并迅速转移到高处,叙述正确,不符合题

意;

B:泥石流顺沟而下,所以不要顺沟谷方向往上游或下游逃生,要向两边的山坡上面逃生,叙述正确,

不符合题意;

C:泥石流破坏力强,所以千万不可在泥石流中横渡,叙述正确,不符合题意;

D:泥石流危害很大,发生泥石流时不能急于冒险到室内救人,更不能重物质而轻生命,叙述错误,

符合题意。

故答案为:D。

13.配制硝酸钾溶液时得到下表数据,根据表中数据分析,不正确的是( )

序号温度/℃ 水的质量/克所加硝酸钾的质量/克所得溶液的质量/克

① 28 10 4 14

② 28 10 6 14

③ 60 10 8 18

A. 28℃时 10 克水中最多能溶解硝酸钾 4 克 B. 60℃时等质量水中能溶解的硝酸钾比 28℃时多

C. ①②所得溶液溶质的质量分数相 D. ③所得溶液一定是硝酸钾的饱和溶液

【答案】D

【解析】【分析】根据表中数据分析,确定一定温度下一定量溶剂中最多溶解硝酸钾的质量,且一定温

度下饱和溶液溶质质量分数相等。

【解答】A、 28℃时 10 克水中加入 6 克硝酸钾形成 14 克溶液,说明 10 克水最多溶解 4 克硝酸钾,不

符合题意;

B、由表中数据可知, 60℃时等质量水中能溶解的硝酸钾比 28℃时多,不符合题意;

C、 ①②所得溶液为同温度下硝酸钾的饱和溶液,溶质的质量分数相等,不符合题意;

D、③固体完全溶解,所得溶液可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液,符合题意;

故答案为:D。

14.对静止在水平桌面上的矿泉水瓶,下列说法正确的是( )

A. 桌面对瓶子的支持力与瓶子所受重力是相互作用力

B. 瓶子对桌面的压力与桌面对瓶子的支持力是平衡力

C. 瓶子正放与倒放时,对桌面的压力是不同的

D. 桌面对瓶子的支持力与瓶子所受重力是平衡力

【答案】D

【解析】【分析】平衡力的条件:大小相等、方向相反、作用在同一个物体上,作用在同一条直线上. 相

互作用力的条件:大小相等、方向相反、作用在两个物体上,作用在同一条直线上.

【解答】解:AD、桌面对瓶子的支持力与瓶子所受重力大小相等、方向相反、作用在同一个物体上,

作用在同一条直线上,是一对平衡力,不是相互作用力,故 A 错误,D 正确;

B、瓶子对桌面的压力与桌面对瓶子的支持力大小相等、方向相反、作用在两个物体上,作用在同一条

直线上,是一对相互作用力,不是平衡力,故 B 错误;

C、瓶子正放与倒放时,对桌面的压力相等,都等于瓶子的重力,故 C 错误;

故选 D.

15.下列关于功、功率、机械效率的说法正确的是( )

A. 做功多的机器机械效率一定高 B. 功率小的机器做功慢

C. 机械效率高的机器功率一定大 D. 功率大的机器做功时间一定短

【答案】 B

【解析】【解答】A、有用功与总功的比值叫机械效率,故机械效率与做功的多少无关.此选项错误,

不符合题意;B、功率反映做功的快慢,功率大则做功快,功率小,则做功慢.此选项正确,符合题意;

C、机械效率与机械功率大小没有直接关系.此选项错误,不符合题意;D、功率等于功和做功时间的

比值,时间短,功多少不确定,功率大小不确定.此选项错误,不符合题意.故选 B.

【分析】①功率是描述物体做功快慢的物理量,它等于单位时间内所做的功,功率大则做功快;②机

械效率反映了机械的性能优劣,是有用功与总功的比值;机械效率与做功多少没有直接关系.

16.M 是一种活动性比铁强的金属,M2+与其他几种离子构成的化合物的溶解性见下表:

O2- OH- CO32- Cl- SO42- NO3-

M2+ 难溶 难溶难溶 易溶 易溶 易溶

根据以上信息判断下列各反应:①M+HCl;②M(NO3)2+BaCl2;③MO+HCl;④M(OH)2+NaCl;⑤

M(OH)2+HCl;⑥M(NO3)2+HCl;⑦MCO3+HCl;⑧MSO4+BaCl2 , 上述反应能进行,且反应产物有水

生成的是( )

A. ①②④⑦ B. ③⑤⑦ C. ②④⑥ D. ①③⑤⑧

【答案】 B

【解析】【分析】利用表格提供的信息,根据金属活动性顺序和复分解反应发生的条件进行分析解答。

【解答】① M+HCl 中,金属 M 在铁的前边,可以和盐酸反应生成氯化物和氢气,但没有水生成,

故①不合题意;

② M(NO3)2+BaCl2 中, M(NO3)2 与 BaCl2 二者交换成分后,生成物都易溶于水,且没有气体和水

生成,不符合复分解反应条件,因此不能反应,故②不合题意;

③ MO+HCl 中,金属氧化物与盐酸反应生成氯化物和水,故③符合题意;

④ M(OH)2+NaCl 中,M(OH)2 难溶于水,不能与盐反应,故④不合题意;

⑤ M(OH)2+HCl 中,酸和碱反应生成盐和水,所以 M(OH)2 与 HCl 能反应生成盐和水,故⑤符合

题意;

⑥ M(NO3)2+HCl 中,M(NO3)2 与 HCl 交换成分后的产物都易溶于水,且没有气体和水生成,不符

合复分解反应条件,故⑥不合题意;

⑦ MCO3+HCl 中,MCO3 与 HCl 反应生成盐、水、二氧化碳,故⑦符合题意;

⑧ MSO4+BaCl2 中,MSO4 与 BaCl2 反应,生成硫酸钡沉淀和氯化物,没有水生成,故⑧不合题意。

因此反应能进行,且有水生成的是③⑤⑦。

故选 B。

17.在探究某种物质的熔化规律时,小刚记录的实验数据如下表所示,下列说法正确的是( )

A. 该物质属于非晶体

B. 该物质的温度达到 46℃时,其状态是液态

C. 将 50℃的该物质放在教室里,它会逐渐凝固

D. 将装有该物质的试管放在 48℃的温水中,该物质会逐渐熔化

【答案】 C

【解析】【分析】A、晶体在熔化的过程中吸收热量温度保持不变,非晶体在熔化的过程中吸收热量温

度逐渐升高;B、晶体的温度低于熔点时是固态;C、处于熔点的液态晶体放出热量时会逐渐凝固;D、

晶体熔化的条件:达到熔点且继续吸热。

【解答】解:A、 该物质 在 48℃时吸收热量温度保持不变,A 是晶体,A 不符合题意;

B、 该物质的温度达到 46℃时,其状态是固态 ,B 不符合题意;

C、 50℃的该物质的温度高于教室的温度,它会放出热量,当温度降到 48℃后继续放热会逐渐凝固 ,

C 符合题意;

D、 将装有该物质的试管放在 48℃的温水中 ,其温度逐渐升高,当到达 48℃后不会继续吸热,该物

质不会熔化,D 不符合题意。

故答案为:C。

18.一密封的圆台形容器,其横截面如图所示,内装一定质量的水,若把它倒置,则水对容器底面的作用情

况是( )

A. 压强减小,压力增大 B. 压强减小,压力减小

C. 压强增大,压力增大 D. 压强增大,压力减小

【答案】 D

【解析】【解答】设如图放置时的底面积为 S 大 , 倒置过来后的底面积为 S 小 ,

因为水的体积一定,所以倒置过来后水的高度增大了,则根据液体压强公式 P=ρgh 可知,倒置过来后

水对容器底的压强变大了.

第一次水对容器底的压力:F=PS=ρghS 大 , 即水对容器底的压力是以 S 大为底面积,h 为高的这部分

液柱所产生的压力,由图可知这部分液柱比水多,所以水对容器底的压力大于水的重力.如图:

第二次水对容器底的压力:F′=P′S 小=ρgh′S 小 , 即水对容器底的压力是以 S 小为底面积,h′为高的这部

分液柱所产生的压力,由图可知这部分液柱比水少,所以水对容器底的压力小于水的重力.如图:

故选 D。

【分析】本题的难点在于判断水对容器底的压力变化情况:不同形状的容器,水对容器底的压力和水

的重力关系是不同的。

19.下列有关溶液的说话中正确的是( )

A. 饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液一定是稀溶液

B. 36gNaCl 溶解在 100g 水中,故 NaCl 的溶解度为 36g

C. 将某物质的饱和和溶液降温不一定会析出晶体

D. 足量铁粉与硫酸铜溶液反应后,溶液的颜色仍为蓝色

【答案】 C

【解析】【分析】A、浓稀溶液是溶液中所含溶质质量分数的大小,溶液是否饱和与溶液的浓稀没有必

然联系.

B、溶解度是在一定温度下,某固体溶质在 100g 溶剂里达到饱和状态所溶解的溶质质量.

C、根据一些物质的溶解度随着温度的降低而增大,进行分析判断.

D、根据金属的化学性质,进行分析判断.

【解答】解:A、饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液不一定是稀溶液,也可能是浓溶液,故选项说

法错误.

B、36gNaCl 溶解在 100g 水中,由于没有指明温度,无法确定氯化钠的溶解度,故选项说法错误.

C、一些物质的溶解度随着温度的降低而增大,温度降低,溶解度增大,溶液仍为不饱和溶液;将某物

质的饱和和溶液降温不一定会析出晶体,故选项说法正确.

D、足量铁粉与硫酸铜溶液反应后,生成硫酸亚铁溶液和铜,溶液的颜色变为浅绿色,故选项说法错误.

故选:C.

20.市场的防晒霜宣称可以防晒,暑假里,几个同学相约徒步旅行,利用此机会做一个关于防晒霜的实验,

看它是否有效,设计方案如下:

甲:一只手背涂防晒霜,另一只手背不涂,一天后比较两手背被灼伤程度;

乙:第一天,两手背都涂防晒霜,第二天不涂,比较第一天和第二天手背被灼伤程度;

丙:在脸上涂防晒霜,两手背不涂,一天后比较脸与手背被灼伤程度;

丁:在另一同学的两个手背涂防晒霜,自己手背不涂,一天后比较自己与另一同学手背被灼伤程度你认

为 4 人中,谁的实验方案设计最好?( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【答案】 A

【解析】【分析】本题主要考查实验设计的两个基本原则﹣﹣“对照原则”和“控制单一变量原则”.

【解答】解:在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同

的实验叫做对照实验.其中这一种条件就是唯一变量.一般地说,对实验变量进行处理的,就是实验

组.没有处理的就是对照组.设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.

甲:一只手背涂防晒霜,另一只手背不涂,是唯一实验变量,其他条件都相同;

乙:第一天,两手背都涂防晒霜,第二天不涂,比较第一天和第二天手背被灼伤程度,变量不唯一;

丙:在脸上涂防晒霜,两手背不涂,一天后比较脸与手背被灼伤程度,变量也不唯一;

丁:在另一同学的两个手背涂防晒霜,自己手背不涂,一天后比较自己与另一同学手背被灼伤程度,

变量不唯一.选 A

故选:A

卷Ⅱ 主观题

二、填空题(本大题共 6 题;共 26 分)

21. 辣椒炒肉是一道受大众喜爱的湖南家常名菜.

(1)如图中,________ 白线能表示瘦肉中主要有机物的消化,该曲线所代表的物质被人体细胞分解后产

生的尿素,主要通过________ 系统排出体外.

(2)辣椒中的________ 可预防坏血病,提高人体抵抗力,辣椒可以扩张血管,促进________ ,所以有

些人吃辣椒后会面红耳赤甚至浑身冒汗.

(3)晓峰的晚餐是米饭和辣椒炒肉,从营养学角度来看,你认为该道食谱是否合理,并说明理由:________ .

【答案】 (1)乙;泌尿(2)维生素 C;血液循环(3) 合理、营养全面

【解析】【解答】(1)淀粉被消化的起始部位是口腔,蛋白质被消化的起始部位是胃,脂肪被消化的起

始部位是小肠.所以甲表示淀粉的消化,乙表示蛋白质的消化,丙表示脂肪的消化.瘦肉的主要成分

是蛋白质,所以乙表示瘦肉的消化过程,蛋白质氧化分解产生的尿素等废物主要由泌尿系统形成尿液

排出体外.

(2)辣椒含维生素 C 最多.可预防坏血病,提高人体抵抗力,辣椒可以扩张血管,促进续页循环.

(3)食物中的营养素包括蛋白质、糖类、脂肪、水、无机盐和维生素.晓峰的晚餐是米饭和辣椒炒肉,

米饭中富含淀粉,辣椒中含维生素 C 最多,肉中富含蛋白质和脂肪,由此可见:此食谱合理、营养全

面.

故答案为:(1)乙;泌尿;(2)维生素 C;血液循环;(3)合理、营养全面

【分析】(1)图中甲表示淀粉的消化,乙表示蛋白质的消化,丙表示脂肪的消化.

(2)食物中缺少维生素 C,容易患坏血病.

(3)食物中的营养素包括蛋白质、糖类、脂肪、水、无机盐和维生素.

22. 如图是某生态系统中碳循环和能量流动示意图.

(1)图中能吸收二氧化碳,产生氧气,在维持生物圈的碳一氧平衡中起重要作用的是________ .

(2)图中属于消费者的有________ .

(3)图中乙和丁之间是________ 关系.

(4)假如图中表示的是农田生态系统,则施用 DDT 农药后,体内 DDT 农药累积最多的生物是________ .

【答案】(1)光合作用(2)乙、丙、丁(3)竞争(4)丙

【解析】【解答】:(1)图中能吸收二氧化碳,产生氧气,在维持生物圈的碳一氧平衡中起重要作用的

是 光合作用.

(2)图中属于消费者的有 乙、丙、丁.

(3)图中乙和丁同时以甲为食,之间是 竞争关系.

(4)假如图中表示的是农田生态系统,则施用 DDT 农药后,由于有毒物质在生态系统中逐级积累,

而丙的营养级别最高,体内 DDT 农药累积最多的生物是 丙.

故答案为:(1)光合作用

(2)乙、丙、丁

(3)竞争

(4)丙

【分析】生态系统是由生物成分和非生物成分组成的.非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等.它

们为生物提供能量、营养和生存空间.生物成分包括生态系统中的全部生物.根据获得营养和能量的

方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者和分解者.其中生产者主要是指绿色植物;消费者包括

各种动物;分解者主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物;图中甲为生产者,乙、丙、丁为消费

者,戊为分解者.

23.氯化钾固体样品中混有少量碳酸钾和硫酸钾两种杂质,为了获得纯净的氯化钾,将样品溶解,按如图所

示步骤进行提纯。已知试剂 I 为氯化钡溶液。B、C 为固体难溶物,每步骤加稍过量的试剂:

(1)固体难溶物 B 含有碳酸钡和________;

(2)检验步骤①已除去杂质的方法(操作、现象、结论)是________。

(3)试剂Ⅱ中溶质的化学式:________,试剂 III 的名称是________;

【答案】(1)硫酸钡

(2)取少量 A 溶液滴加氯化钡溶液,如果没有出现白色沉淀,说明硫酸钾和碳酸钾已经除去

(3)K2CO3;盐酸

【解析】【分析】根据除杂时为将杂质全部除去要加入过量物质,所以还要除去引入的新杂质分析;解

答本题要熟练酸、碱、盐间的化学反应。

【解答】混合溶液中加过量氯化钡,得到沉淀 B 和溶液 A,则 B 为碳酸钡和硫酸钡,向 A 中加过量试

剂 II,是为了除去氯化钡剩余,所以应加入碳酸钾溶液,然后再加入过量试剂 III 除去过量碳酸钾,蒸

发后得氯化钾晶体,所以 III 为盐酸。(1)固体难溶物 B 含有碳酸钡和硫酸钡;(2)检验步骤①已除

去杂质的方法取少量 A 溶液滴加氯化钡溶液,如果没有出现白色沉淀,说明硫酸钾和碳酸钾已经除去;

(3)试剂Ⅱ中溶质的化学式 K2CO3;试剂 III 的名称是盐酸。

24.我们周围的物质世界是由各种元素组成的,为了便于研究元素的性质和用途,寻求它们之间的内在规律,

科学家根据元素的结构和性质,将它们科学有序地排列成元素周期表的形式。下表是元素周期表中的一

部分,表中的元素是人体生命活动的常量元素。

请据表回答下列问题:

(1)氮元素的核电荷数 x=________。

(2)与钠元素化学性质相似的元素为________ (填元素名称)。

(3)氧、氯、硫、磷在化学反应中一般易________电子,达到相对稳定结构。

(4)分析上表可发现,每一横行元素从左向右排列所遵循的一条规律是________。

【答案】(1)7(2)钾(3)得到(4)核电荷数依次增大

【解析】【分析】本题为分析题,结合本节知识点分析表格数据即可得出答案。(1)元素周期表中的每

一格所包含的信息有:原子序数、元素名称(注*的是人造元素)、元素符号(红色指放射性元素)、外

围电子层排由(括号指可能的电子层排布)、相对原子质量(加括号的数据为该放射性元素半衰期最长

同位素的质量数)。(2)元素周期表的排列还包含:元素单质的物理状态;元素是人工合成还是自然存

在的;元素是金属、非金属还是稀有气体。

【解答】(1)从元素周期表中可以看出其是有规律可循的,即原子序数是逐渐增大的,原子序数又与

核电荷数是相等的。(2)在对元素周期表的分析中可知,在同一族元素中,化学性质相似,且相距越

近,化学性质越相似,故答案应为钾。(3)要达到相对稳定结构,非金属元素一般要得到电子,而金

属元素则要失去电子,稀有气体本身已是最稳定的结构。(4)从元素周期表中可以看出原子序数是逐

渐增大的。

故答案为:(1)7;(2)钾;(3)得到;(4)核电荷数依次增大

25.如图所示,某科学兴趣小组利用注射器,弹簧测力计,刻度尺等器材粗侧大气压的值。

(1)图中注射器的最大可读容积为 20 毫升,用刻度尺测量注射器有刻度部分的总长度为 8.0 厘米,可算

得活塞的横截面积为________厘米²。

(2)实验时,首先要把注射器的活塞推至注射器筒底端。目的是________,然后用橡皮帽封住注射器的

小孔,按图安装好器材,水平向右慢慢地拉动注射器筒,当注射器中的活塞刚开始滑动时,弹簧测力

计的示数增大到 F=26.0 牛。则测得大气压值是 p=________。

【答案】 (1)2.5(2)排除注射器内的空气;1.04×105Pa

【解析】【分析】(1)已知注射器的容积和长度根据公式

� �

�

�

计算活塞的横截面积;

(2)如果活塞内有空气,那么活塞受到向右的大气压力、向左的拉力和里面空气的压力,即:F 大气=F

拉+F 内 , 因此测出的大气压强肯定偏小;已知压力和受力面积根据公式

� �

�

�

计算大气压强。

【解答】(1)活塞的横截面积为:

� �

�

� �

�㌳䁣�

�

�䁣� � ��Ǥ䁣�

�

;

(2)实验时,首先要把注射器的活塞推至注射器筒底端。目的是排除注射器内的空气;

大气压强的值为:

� �

�

� �

��䁣

��Ǥ��㌳

��

�

�

��㌳� � �㌳Ǥͷ�

。

26. 探究杠杆的平衡条件:

【提出问题】如图 1 所示,是一种常见的杠秤,此时处于水平位置平衡.

发现一:小明在左侧挂钩上增加物体,可观察到提纽左侧下沉,他认为改变杠杆的水平平衡可以通过改

变作用在杠杆上的________ 来实现;

发现二:接着小新移动秤砣使其恢复水平位置平衡,说明通过改变________ 的长短也可以改变杠杆的平

衡.

那么,杠杆在满足什么条件时才平衡呢?

【制定计划与设计实验】

实验前,轻质杠杆处于如图 2 所示的状态,使用时,首先应将杠杆的平衡螺母向________(选填“左”或“右”)

调节,使杠杆处于水平位置平衡,这样做的好处是________ .

【实验结论】

如图 3 所示,他们进行了三次实验,对实验数据进行分析,得出杠杆的平衡条件是 ________ .

【拓展应用】

如图 4 所示,是用手托起重物的示意图,图中前臂可以看作是一个________ 杠杆(选填“省力”、“费力”

或“等臂”).假如托起 6N 的重物,请你根据图 4 所示,估算出手臂要用的动力大约是 ________ N.

【答案】力 ;力臂 ;右 ;便于测量力臂,并能消除杠杆自身重力的影响 ;F1L1=F2L2;费力 ;

48

【解析】【解答】解:【提出问题】小明在左侧挂钩上增加物体,改变了杠杆所受的力,改变了杠杆的

平衡;

小新移动秤砣改变秤砣对杆力的力臂,使其恢复水平位置平衡,说明通过改变力臂的长短也可以改变

杠杆的平衡;

【制定计划与设计实验】图 2 可知,杠杆的右端上翘,应将杠杆的平衡螺母向右调节,使杠杆处于水

平位置平衡,这样做便于测量力臂,并能消除杠杆自身重力的影响;

【实验结论】图 3,设每个钩码的重力为 G,每个小格的长度为 L,分析三次实验,甲图:3G×3L=3G×3L;

乙图:3G×2L=2G×3L;丙图:4G×L=2G×2L;可得杠杆的平衡条件是:F1L1=F2L2;

【拓展应用】图 4 中,支点在 C 点,做出杠杆所受的力及对应的力臂,如下图:

由图知,动力臂小于阻力臂,根据杠杆平衡条件,动力大于阻力,为费力杠杆;

由图知,阻力臂大约为动力臂的 8 倍,根据杠杆平衡条件:

F1=

����

��

=8F2=8×6N=48N.

故答案为:【提出问题】力;力臂;

【制定计划与设计实验】右;便于测量力臂,并能消除杠杆自身重力的影响;

【实验结论】F1L1=F2L2;

【拓展应用】费力;C;48.

【分析】【提出问题】根据杠杆的平衡条件:F1L1=F2L2 , 改变杠杆所受的力及其力臂,都可以改变

力和力臂的乘积;

【制定计划与设计实验】实验中为了便于测量力臂,消除杠杆自身重力对实验的影响,应调节杠杆在

水平位置平衡,调节时,需将平衡螺母向上翘的一端一端;

【实验结论】分析三幅图中力和对应力臂的关系,得出杠杆的平衡条件 F1L1=F2L2;

【拓展应用】做出动力臂和阻力臂,根据力臂的关系判断杠杆的省力情况;

确定支点,估计动力臂和阻力臂的关系,根据杠杆的平衡条件估算出动力的大小.

三、实验探究题(本大题共 6 题;共 42 分)

27. 为探究植物的生理作用,小悦设计并实施了以下三个实验.请据图分析(注:氢氧化钠溶液能吸收二氧

化碳):

(1)实验一.A 瓶装有萌发的种子,B 瓶装有煮熟的种子.小悦观察到 A 瓶蜡烛熄灭.证明种子的呼吸

作用________ ,实验中 B 瓶起________ 作用.

(2)实验二.为消耗叶片原有的淀粉,小悦应先将 C、D 两装置放在黑暗环境中一昼夜,再将两个装置

放在光下 2 小时,分别摘取一叶片,进行脱色、漂洗、滴加碘液后,观察到[________ ]装置中的叶片变

蓝,证明植物的光合作用需要________ .

(3)实验三.小悦发现 E 装置的塑料袋内壁有许多小水珠,说明水分是通过蒸腾作用从________ 散失的,

为减少水分散失,移栽植物时可采用________ 等措施.

【答案】(1)消耗氧气;对照(2)黑暗;D;二氧化碳(3)E;叶片;减去部分枝叶

【解析】【解答】:(1)萌发的种子呼吸作用旺盛,吸收瓶内的氧气,释放出大量的二氧化碳;煮熟的

种子已没有生命力,不再进行呼吸作用,瓶内的氧气不会减少;因此将燃烧的蜡烛放在装有 A 瓶萌发

的种子的瓶子里,蜡烛熄灭,因为该瓶内氧气被种子的呼吸作用利用了;B 瓶起对照作用;

(2)将此装置放入黑暗处一昼夜,目的是为了让植物在黑暗中把叶片中的淀粉全部转运和消耗,暗处

理后,再将 C、D 两个装置放在光下 2 小时,分别摘取一叶片,并进行脱色、漂洗、滴加碘液,观察到

的现象是:D 装置中的叶片变蓝,证明绿色植物制造淀粉需要二氧化碳,这样实验中用碘液检验的淀

粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存.叶片的未遮盖部分遇碘变蓝,叶

片的遮盖部分遇碘没有变蓝,说明光合作用需要二氧化碳.

(3)水分以气体状态从植物体内散发到植物体外的过程叫做蒸腾作用;植物的蒸腾作用主要在叶片进

行;F 塑料袋内的枝条除去其全部叶片;E 塑料袋内的枝叶保持完整,因此蒸腾作用最旺盛,故水珠最

多的应是 E 塑料袋.该实验说明进行蒸腾作用的主要器官是叶.因此剪去部分枝叶可以降低蒸腾作用

强度,减少水分的散失.

故答案为:(1)消耗氧气;对照;

(2)黑暗;D;二氧化碳;

(3)E;叶片;减去部分枝叶.

【分析】绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧

气的过程,叫做光合作用;细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能

量释放出来,供给生命活动的需要的过程叫做呼吸作用;水分以气体状态通过叶片表皮上的气孔从植

物体内散失到植物体外的过程叫做蒸腾作用.

28.某化学兴趣小组为了探究铬与常见金属铝、铜在金属活动性顺序中的相对位置关系,进行了如下探究活

动:

【查阅资料】铬(Cr)是银白色有光泽的金属,在空气中表面能生成抗腐蚀的致密氧化膜。铬能与稀硫

酸反应,生成氢气和硫酸亚铬(CrSO4)。

【提出猜想】对这三种金属的活动性顺序提出了如下猜想:

猜想①:Cr>Al>Cu 猜想②:Cr>Cu>Al 猜想③:Al>Cr>Cu 猜想④:Al>Cu>Cr

(1)【讨论交流】根据已学的金属活动性顺序和已查阅的资料分析,肯定不能成立的猜想有________(填

序号)。

【实验设计及过程】请将表中的内容填写完整。

实验操作 实验现象 实验结论

室温下,将大小相同并打磨光亮的铬片、铝片、铜片分

别投入盛有体积相同、溶质质量分数相同的稀硫酸的试

管中。

铬片表面产生气泡缓慢,铝片表面

产生气泡较快,铜片表面无现象

猜想

________ .

(填序号)成

立

(2)【实验反思】

①将金属片投入稀硫酸前应先打磨金属片的目的是________。

②有同学提出探究金属活动性强弱还可以依据“金属与盐溶液是否发生置换反应”来判断。为了验证甲、乙、

丙三种金属的括动性依次减弱,某同学设计了如下方案:

① 把甲放入乙的盐溶液中 ②把乙放入丙的盐溶液中 ③把甲放入丙的盐溶液中

你认为该方案中的________(填序号)没有必要做。

【答案】(1)②④;③(2)清除金属表面的氧化膜,利于反应;③

【解析】【分析】【交流讨论】根据金属活动性顺序表,可判断金属铝的活动性比铜强,铜不能与酸发

生置换反应,据此及题中信息对所提供的猜想进行评价;

【实验设计及过程】为利用金属与酸反应放出氢气的速度对比金属的活动性强弱,必须使实验中所有

反应条件相同,使对比具有科学性;并根据实现中出现的现象,对金属活动性进行判断,从而得出猜

想正确的评价是;

【实验反思】(1)金属铝能与氧气在常温下反应生成氧化铝,为进行实验需要除去表面的氧化铝保护

层;

(2)分析所设计的三个方案所能得到的结论,综合各结论判断其中某方案不需进行也可以得出金属活

动性关系,该方案即为不必要做的实验。

【解答】解:【交流讨论】由金属活动性顺序,可知金属铝的活动性比铜强,铜不能置换酸中的氢而题

中信息表明铬能与酸发生反应,因此可判断猜想②、④一定是不正确的;

【实验设计及过程】为科学地判断金属活动性强弱,所使用酸的质量及质量分数均应相同,避免不同

酸对实验的影响;铜不能与酸发生反应,因此放入酸中的铜片表面无任何现象;由于铝与酸反应产生

氢气速度比铬快,可判断出三种金属活动性为铝>铬>铜,因此猜想③成立;

【实验反思】(1)金属铝表现的致密氧化铝保护层会影响铝与酸发生反应的速度,因此,实验时应使

用砂纸打磨除去表面的保护层;

(2)①把甲放入乙的盐溶液中,可判断金属甲、乙的活动性关系:甲>乙,②把乙放入丙的盐溶液中,

可判断金属乙、丙的活动性关系:乙>丙,③把甲放入丙的盐溶液中,可判断金属甲、丙的活动性关

系:甲>丙;则只进行实验①、②就可判断甲、乙、丙三种金属活动性关系为依次减弱,而不必再检

验金属甲与金属丙的活动性关系。

故答案为:

【交流讨论】②、④;③

【实验反思】清除金属表面的氧化膜,利于反应;③。

29. 人被蚊虫叮咬后,蚊虫在人的皮肤内分泌出蚁酸,使叮咬处又痛又痒.化学小组同学对蚁酸产生了浓厚

的兴趣,决定对其进行探究.

[提出问题]蚁酸的成分是什么?它有什么性质?

[查阅资料]Ⅰ.蚁酸是一种有机酸,化学名称叫做甲酸,化学式为 HCOOH;

Ⅱ.蚁酸在隔绝空气并加热的条件下会分解生成两种氧化物.

[实验探究]

(1)向盛有蚁酸溶液的试管中滴加紫色石蕊试液,观察到溶液颜色变成______色,说明蚁酸溶液显酸性;

(2)小芳同学根据蚁酸中含有________ 元素,推测出一种生成物是水;

(3)另一种生成的氧化物是气体,小敏提出两种猜想:

①猜想Ⅰ:该气体是 CO2;猜想Ⅱ:该气体是 CO;

他们将蚁酸分解产生的气体通过如图的装置.

②实验时装置 A 中无明显变化,则猜想Ⅰ________(填“成立”或“不成立”);若猜想Ⅱ成立,则:

③实验时装置 B 的作用是________ ;

④实验时装置 C 中的现象是________;

⑤实验时装置 D 中发生反应的化学方程式为________ ;

[讨论交流]从环保角度看,该装置存在明显的缺陷,处理方法是________;

[拓展延伸]当你被蚊虫叮咬后,在叮咬处涂抹一些物质可减轻痛痒.下列物质中,你不会选择的物质是

________ .

A.苏打水 B.肥皂水 C.食醋 D.氨水.

【答案】(1)红(2)H、O

(3)CO;不成立;干燥 CO 气体;黑色粉末逐渐变红;CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O;在尾部放一

个燃着的酒精灯;C

【解析】【解答】[实验探究]

(1)向盛有蚁酸溶液的试管中滴加紫色石蕊试液,观察到溶液颜色变成红色,说明蚁酸溶液显酸性;

(2)根据蚁酸中含有 H、O 元素,推测出一种生成物是水;

(3)①由于蚁酸中含有碳、氢、氧三种元素,蚁酸在隔绝空气并加热的条件下会分解生成两种氧化物,

一种生成物是水,另一种生成的氧化物是气体,所以,小敏提出的猜想Ⅱ:该气体是 CO;

②由于二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,实验时装置 A 中无明显变化,证明不是二氧化碳气体,则

猜想Ⅰ不成立,若猜想Ⅱ成立,则:

③由于浓硫酸具有吸水性,实验时装置 B 的作用是:干燥 CO 气体;

④在加热的条件下一氧化碳与氧化铜反应生成了二氧化碳和铜,实验时装置 C 中的现象是:黑色粉末

逐渐变红;

⑤实验时装置 D 中发生反应是二氧化碳与氢氧化钙发生了反应,反应的化学方程式为:CO2+Ca(OH)

2═CaCO3↓+H2O;

[讨论交流]由于一氧化碳有毒能污染空气,从环保角度看,该装置存在明显的缺陷是缺少尾气处理,处

理方法是:在尾部放一个燃着的酒精灯;

[拓展延伸]由于蚁酸是一种酸,能与苏打水、肥皂水、氨水反应,在叮咬处涂抹上述物质可减轻痛痒,

不能与食醋反应,不能选择食醋.

故答为:[实验探究](1)红;(2)H、O;(3)①CO;②不成立;③干燥 CO 气体;④黑色粉末逐渐变

红;⑤CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O;

[讨论交流]在尾部放一个燃着的酒精灯;

[拓展延伸]C.

【分析】[实验探究](1)根据酸溶液能使石蕊试液变红色分析;

(2)根据水的组成分析蚁酸中含有的元素;

(3)①根据蚁酸的组成元素分析生成气体;

②二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,据此分析判断;

③根据浓硫酸具有吸水性分析装置 B 的作用;

④根据在加热的条件下一氧化碳与氧化铜反应生成了二氧化碳和铜,分析实验时装置 C 中的现象;

⑤根据二氧化碳与氢氧化钙的反应写出反应的方程式,

[讨论交流]根据一氧化碳有毒能污染空气分析处理尾气的方法;

[拓展延伸]根据酸的性质分析选择的物质.

30. 如图所示,在“探究电流与电压的关系”实验中:

(1)为了能够完成实验,在图甲中用笔画线代替导线将实验电路连接完整.

(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置于图中________

(3)闭合开关,移动滑片,记录电流表和电压表示数,进行多次实验,绘制出 I﹣U 图象,如图乙中 a

所示.根据图象得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成________ .

(4)实验完成后,将电阻换成小灯泡,重复上述实验过程,绘制出 I﹣U 图象,如图乙中 b 所示.试分

析图象中 A、B、C 三点电阻 RA、RB、RC 大小关系为 ________ .

【答案】 (1)在“探究电流与电压的关系”实验中,滑动变阻器要改变定值电阻两端电压,应与定值电

阻串联,并且要一上一下接,如图所示:

(2)A (3)正比 (4)RA<RC<RB

【解析】【解答】解:

(1)在“探究电流与电压的关系”实验中,滑动变阻器要改变定值电阻两端电压,应与定值电阻串联,

并且要一上一下接,如图所示:

(2)由实物连图,为保护电路,闭合开关前应将滑片置于最大值 A 端;

(3)由图乙中 a 可知,电流、电压图象是一条过原点的直线,可知电阻一定,通过导体的电流和两端

电压成正比;

(4)由(3)a 图线是正比例图线,所以 B 点电阻与 a、b 相交处电阻相等,

由图线 b 可知,灯泡电阻随电压增大而增大,

所以 RA<RC<R 交点 , 即:RA<RC<RB .

故答案为:(1)见上图;(2)A;(3)正比;(4)RA<RC<RB .

【分析】(1)滑动变阻器应一上一下接,串联接入电路中;

(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置最大值处;

(3)分析图象,得出电流与电压的关系;

(4)由图比较各点电压、电流值,由 R=

�

�

得出三处电阻大小.

31. 在利用光具座进行凸透镜成像的实验探究中:

(1)如图甲所示,一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光

斑,由此可知,凸透镜对光线具有________ 作用,该凸透镜的焦距是________ cm.

(2)调整后,把蜡烛固定在 15cm 刻度线位置时(如图乙),光屏应在________(选填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)

区域内左右移动,会在光屏上得到一个清晰的倒立________ 的实像(填写像的性质):________ (选

填“投影仪”“放大镜”或“照相机”)就是利用这一成像规律工作的,如果将蜡烛在乙图的基础上远离透镜,

仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向________ (选填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动.

【答案】(1)会聚;15(2)Ⅱ;缩小;照相机;靠近

【解析】【解答】解:(1)由图知,平行光线经凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑,由

此可知,凸透镜对光线具有会聚作用;

该凸透镜的焦距是 65cm﹣50cm=15cm.

(2)由图知,若蜡烛在 15cm 刻度处,则物距 u=50cm﹣15cm=35cm>2f,此时成倒立缩小的实像,像

距处于 f 和 2f 之间,光屏离凸透镜的距离应在 15cm 到 30cm 之间,光屏应该在区域Ⅱ,照相机是根据

这个原理制成的;

若蜡烛远离透镜,物距变大,则像距会变小,应将光屏靠近透镜.

故答案为:(1)会聚;15;(2)Ⅱ;缩小;照相机;靠近.

【分析】(1)平行于主光轴的光会聚于主光轴上一点,这一点叫焦点,焦点到光心的距离叫焦距.

(2)物距大于 2f 时,凸透镜成倒立缩小的实像,像距处于 f 和 2f 之间,幻灯机或投影仪都是根据这

个原理制成的;

凸透镜成实像时,具有物近像远像变大的特点,根据其分析光屏的移动方向.

32.为探究“茄子种子萌发和幼苗生长的影响因素”,某研究人员做了如下实验:

实验一:不同温度条件对三种茄子种子萌发的影响,实验结果如表.

实验二:三种茄子幼苗在晴天叶片光合速率的日变化情况,实验结果如图.

表:不同温度条件下三种茄子种子平均萌发率

请回答:

(1)从实验一得知,茄子种子萌发最适宜的温度条件是________.

(2)实验二中茄子幼苗在 11 时﹣13 时的光合作用速率都有明显下降,这是因为中午温度高,________,

导致光合作用速率明显降低.

(3)有实验二推知:若在晴天条件下,多日未给三种茄子幼苗浇水,土壤处于干旱缺水状态下,三种茄

子幼苗的光合作用速率会________.

【答案】(1)20℃ ~30℃ 之间的变化

组别 发芽箱内温度条件 平均发芽率/%

紫薇 3 号紫薇 4 号大绿盖

第 1 组恒温 30 11 14 5

第 2 组恒温 20 8 12 7

第 4 组在 20﹣30 之间变化 80 87 85

(2)蒸腾作用过强,叶片气孔大量关闭,二氧化碳供应减少(3)变小

【解析】【分析】种子的萌发的外界条件为适量的水分、适宜的温度和充足的空气;自身条件是有完整

而有活力的胚及胚发育所需的营养物质.而探究这些条件时我们用对照实验的方法.对照实验是指在

研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验.

【解答】解:(1)根据图中的信息可知,茄子种子萌发最适宜的温度条件是在 20℃~30℃之间的变化.(2)

由实验二中茄子幼苗生长曲线图可知,在 11 时﹣13 时的光合作用速率都有明显下降,这是因为中午温

度高,蒸腾作用过强,叶片气孔大量关闭,二氧化碳供应减少,导致光合作用速率明显降低.(3)实

验二推知:若在晴天条件下,多日未给三种茄子幼苗浇水,土壤处于干旱缺水状态下,三种茄子幼苗

的光合作用速率会变小.原因是缺水使叶绿体中的叶绿素合成受阻,进而影响光合作用.

故答案为:(1)20℃~30℃之间的变化;(2)蒸腾作用过强,叶片气孔大量关闭,二氧化碳供应减少;

(3)变小.

四、解答题(本大题共 5 题;共 32 分)

33. 某品牌电热水器的主要技术参数如表所示:

请根据表中信息计算

型号额定容量 额定电压额定频率 额定功率温升 1℃加热时间(min)

××× 50L 22OL 50Hz 2000W 1.9

(1)电热水器装满水时,水温升高 1℃吸收的热量 Q:[C 水=4.2×103J(kg•℃)]

(2)电热水器的效率.(结果精确到百分位)

【答案】 解:(1)因为ρ=

�

�

,

所以水的质量为 m=ρV=1.0×103kg/m3×50×10﹣5m3=50kg,

水吸收的热量为 Q=cm

△

t=4.2×103J/(kg•℃)×50kg×1℃=2.1×105J;

(2)因为 P=

�

�

,

所以热水器消耗的电能为 W=Pt=2000W×1.9×60s=2.28×105J,

热水器的效率为η=

�

�

×100%=

�����㌳

Ǥ

�

������㌳

Ǥ

�

×100%≈92.1%.

答:

(1)水温升高 1℃吸收的热量为 2.1×105J;

(2)热水器的效率为 92.1%.

【解析】 【分析】(1)已知水的体积,可以得到质量;已知水的质量、比热容和升高的温度,利用公

式 Q=cm

△

t 得到吸收的热量;

(2)已知热水器的额定功率和加热时间,可以得到消耗的电能;水吸收的热量与消耗的电能之比,就

是热水器的效率.

34.一轻质光滑薄平板 AB(质量忽略不计),可绕水平转轴自由转动(转轴以 O 点表示)。已知平板与水平

地面的夹角为 30°,A0 长 0.6m,OB 长 0.4m。在平板中点 N 处挂一质量为 10kg 的重物,将一个质量为

5kg 的小球在距离地高为 i=0.5 米处静止释放,沿光滑轨道到达 AB 上。(g 取 10 牛/千克)

(1)小球从最高点下滑至地面的过程中,重力所做的功为多少?

(2)从能量转化和守恒的角度来解释小球为什么一定可以通过 O 点?.

(3)通过计算说出小球运动到距离 O 多远处时,平板 AB 会发生转动?(小球对杠杆的压力为自身重力

的

�

�

)

【答案】(1)小球从最高点下滑至地面的过程中,重力所做的功:W=Gh=mgh=5kg×10N/kg×0.5m=25J;

(2)因为 OA 长 0.5m,它与地面的夹角为 30°,则 O 点距地面的高度为 0.3m;由于小球下滑和上升的

表面光滑,没有摩擦力,小球下滑时重力势能转化为动能,上升的过程中动能转化为重力势能,转化

过程中没有能量损失,小球上升的高度一定等于 0.5m,所以小球一定可以通过 O 点;

(3)设小球到达距 O 点右侧的 M 点时开始发生转动,

小球对杠杆的压力

��

=

�

� �

球=

�

� �

球

�

=

�

� � Ǥ䳌� � �㌳䁣ܰ䳌� � �Ǥ �䁣

,

N 受到的重力:GN=mNg=10kg×10N/kg=100N,

根据杠杆平衡条件,GNLN=GMLM , 即

�㌳㌳䁣 � �䁣

=

�Ǥ �䁣 � ��

, 所以

�䁣

��

=

�

�

又因为

�䁣

��

=

�䁣

��

, 所以

�䁣

��

=

㌳���

-

㌳�Ǥ�

�� �

�

�

, 则 OM≈0.23m。

【解析】【分析】(1)利用公式 G=mg 求出小球受到的重力,再利用公式 W=Gh 计算小球从最高点下

滑至地面的过程中,重力所做的功;

(2)由于小球下滑和上升的表面光滑,没有摩擦力,小球下滑时重力势能转化为动能,上升的过程

中动能转化为重力势能,转化过程中没有能量损失;

(3)AB 开始发生转动时平板处于平衡状态,利用杠杆平衡的条件计算出距离 O 多远时,AB 发生转

动。

【解答】(1)小球从最高点下滑至地面的过程中,重力所做的功:W=Gh=mgh=5kg×10N/kg×0.5m=25J;

(2)因为 OA 长 0.5m,它与地面的夹角为 30°,则 O 点距地面的高度为 0.3m;由于小球下滑和上升

的表面光滑,没有摩擦力,小球下滑时重力势能转化为动能,上升的过程中动能转化为重力势能,转

化过程中没有能量损失,小球上升的高度一定等于 0.5m,所以小球一定可以通过 O 点;

(3)设小球到达距 O 点右侧的 M 点时开始发生转动,

小球对杠杆的压力

��

=

�

� �

球=

�

� �

球

�

=

�

� � Ǥ䳌� � �㌳䁣ܰ䳌� � �Ǥ �䁣

,

N 受到的重力:GN=mNg=10kg×10N/kg=100N,

根据杠杆平衡条件,GNLN=GMLM , 即

�㌳㌳䁣 � �䁣

=

�Ǥ �䁣 � ��

, 所以

�䁣

��

=

�

�

又因为

�䁣

��

=

�䁣

��

, 所以

�䁣

��

=

㌳���

-

㌳�Ǥ�

�� �

�

�

, 则 OM≈0.23m。

故答案为:(1)25J;(2)因为 OA 长 0.5m,它与地面的夹角为 30°,则 O 点距地面的高度为 0.3m;

由于小球下滑和上升的表面光滑,没有摩擦力,小球下滑时重力势能转化为动能,上升的过程中动能

转化为重力势能,转化过程中没有能量损失,小球上升的高度一定等于 0.5m,所以小球一定可以通过

O 点; (3)0.23m。

35.一正方体塑料块 A 边长 lA=0.2m,密度ρA=0.5×103kg/m3;另一正方体 B 边长 lB=0.1m,密度未知。(水的

密度ρ水=1.0×103kg/m3 , 取 g=10N/kg)

(1)塑料块 A 的重力是多少?

(2)A、B 分别放在水平地面时,B 对地面的压强是 A 对地面压强的 4.5 倍,B 的密度是多少?

(3)如图所示,将 B 置于 A 上表面后放入一个水平放置、底面是正方形(边长 l=0.3m)的水槽,向水

槽注入多少体积水后 A 的底面刚好能离开水槽?

【答案】 (1)解:塑料块 A 的体积为 VA=(lA)3=(0.2m)3=8×10﹣3m3 , ∵ρ=

�

�

,

∴塑料块的质量为 mA=ρA•VA=0.5×103kg/m3×8×10﹣3m3=4kg,

塑料块 A 的重力为 GA=mAg=4kg×10N/kg=40N

答:塑料块 A 的重力是 40N

(2)解:正方体对水平地面的压强关系为 pB=4.5pA

即 4.5ρAglA=ρBglB

代入数值,并化简得 4.5×0.5×103kg/m3×0.2m=ρB×0.1m

解得ρB=4.5×103kg/m3

答:B 正方体的密度是 4.5×103kg/m3

(3)解:正方体 B 的体积为 VB=(lB)3=(0.1m)3=10﹣3m3

∵ρ=

�

�

∴正方体 B 的质量为 mB=ρB•VB=4.5×103kg/m3×10﹣3m3=4.5kg,

正方体 B 的重力为 GB=mBg=4.5kg×10N/kg=45N;

两个物体受到的总重力为 G=GA+GB=40N+45N=85N;

要使正方体 A 的底面刚好离开水槽,F 浮=G=85N,

∵F 浮=ρ液 gV 排∴排开水的体积为 V 排= �

浮

�

水

�

=

�Ǥ䁣

��㌳��㌳

�

䳌�ܰ�

�

��㌳䁣ܰ䳌�

=8.5×10﹣3m3。

∵V 排>VA , 即物体 B 有一部分浸入水中,

B 物体排开水的体积为 VB 排=V 排﹣VA=8.5×10﹣3m3﹣8×10﹣3m3=0.5×10﹣3m3 ,

B 浸入水中深度为 hB 浸=

��

排

��

=

㌳�Ǥ��㌳

��

m

�

�㌳����

�

=0.05m,

所以注入水槽的水的体积为 V 最少=[(0.3m)2﹣(0.2m)2]×0.2m+[(0.3m)2﹣(0.1m)2]×0.05m=0.014m3

答:向水槽注入 0.014m3 水后 A 的底面刚好能离开水槽

【解析】【分析】(1)根据正方体的体积公式 V=a3 计算出 A 的体积,根据 mA=ρA•VA 计算出 A 的质量,

最后根据 GA=mAg 计算 A 的重力; (2)密度均匀的柱体对水平地面的压强与受力面积无关,可根据

� � ���

计算;利用 A、B 之间的压强关系列出等量关系式,代入数据即可求出 B 的密度;

(3)用(1)中同样的方法求出正方体 B 的重力;当 A 的底面刚好离开水槽时,它们受到的总浮力等

于它们的总重力,即 F 浮=G ,利用阿基米德原理计算出它们排开水的体积,然后计算出 B 浸没在水中

的体积,接下来利用

��

浸

�

��

排

��

计算出 B 进入水中的深度。注入水的体积分两段计算出,A 物体全部浸

没,那么这部分水的底面积是水槽底面积和 A 的底面积之差,水的高度等于 A 的边长;物体 B 部分水

的底面积等于水槽面积与 B 的底面积之差,高度等于 B 进入水中的高度;根据 V=Sh 分别计算出注水

的体积,最后将它们相加即可。

36.实验室用 10g8%的氢氧化钠溶液和稀硫酸进行中和反应实验,实验过程中烧杯中溶液的 pH 变化如图所

示:

(1)A 点溶液的溶质________。(填化学式)

(2)据上图可知烧杯盛放________溶液,该反应是一个________反应(填“吸热”或“放热”)

(3)计算所用的该稀硫酸的质量?

【答案】 (1)Na2SO4、H2SO4(2)NaOH;放热反应

(3)设恰好反应时参加反应的硫酸的质量为 x

H2SO4 + 2NaOH═Na2SO4 +2H2O

98 80

x 10g×8%

��

� �

�㌳

�㌳����x=0.98g

【解析】【分析】(1)氢氧化钠和稀硫酸反应生成硫酸钠和水;A 点所在的位置 pH<7,说明稀硫酸过

量,即溶液中还有过量的稀硫酸,据此判断即可;

(2)根据图像可知,溶液开始时的 pH>7,即烧杯中盛放氢氧化钠溶液;氢氧化钠溶于水时放出热量;

(3)根据图像可知,当二者完全反应时,参加反应的氢氧化钠为:10g×8%=0.08g,根据氢氧化钠和

稀硫酸反应的化学方程式计算出参加反应的稀硫酸的质量即可。

37.“水循环”“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。请结合下图回答问题:

(1)从物质变化及分子角度看,三种循环中有一种与另外两种在变化上有本质的区别,这种循环主要是

由________的运动引起的。

(2)用观点分析碳循环和氧循环,其中正确的是(填字母序号) 。

A. 变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B. 守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C. 平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

D. 微粒观:绿色植物的作用是使自然界中的氧原子总数增加

(3)自然界中的碳循环主要是通过二氧化碳来实现的。图中消耗二氧化碳的途径有________(填数字序

号)。近年来,大气中二氧化碳含量增加,导致温室效应,因此人类要积极采取措施维持循环体系中二

氧化碳的相对平衡:

(4)为解决日益加剧的温室效应,有科学家提出“绿色自由”构想:把 CO2 含量高的气体用氢氧化钠溶液

吸收,然后再通过化学反应在分解池内放出二氧化碳进入合成塔,在合成塔内 300℃、100kPa 和催化

剂条件下使之变为甲醇(CH3OH)和水。写出该反应的化学方程式________.

【答案】 (1)水分子(2)A,C(3)①⑥(4)

��� � ���

�㌳㌳

�

�ܰ�㌳㌳䳌ͷ��催化剂

����� � ���【解析】【分析】(1)在循环过程中,产生新物质的是化学变化,不产生新物质的是物理变化,据此分

析;

(2)分析碳循环和氧循环的过程,合理的就是正确的;

(3)分析流程中,能够使二氧化碳气体减少的环节就是消耗二氧化碳的途径;

(4)根据反应物和生成物,反应条件写出化学方程式,最后配平即可。

【解答】(1)"碳循环"中二氧化碳发生了化学变化,氧循环中氧气发生了化学变化;地球表面的"水循

环"主要是水的状态在固、液、气三态之间变化,即由水分子的运动引起的,发生的是物理变化;

(2) A.每个人进行呼吸,吃食物,都在参与碳、氧循坏,故 A 正确;

B.碳、氧循环过程中各元素守恒,植物在光合作用时二氧化碳中的氧元素化合价为+4 价,生成的氧气

中的氧元素化合价为 0 价,在反应过程中化合价改变,故 B 错误;

C.在碳、氧循环中,动植物的呼吸,煤、石油和天然气的燃烧消耗氧气产生二氧化碳,而植物的光合

作用则消耗二氧化碳产生氧气,所以碳、氧循琢利于维持大气中氧气和二^化碳含量的相对稳定,故 C

正确;D.植物光合作用是化学变化,根据质量守恒走律可知,在化学变化中原子的种类、数目不变,

绿色植物的作用不是使目然界中的氧原子总数増加,故 D 错误。

故选 AC ;

(3)植物的光合作用消耗二氧化碳,二氧化碳溶于水消耗二氧化碳,故选①⑥;

(4)根据'流程可知,在合成塔内 300°C、200kPa 和催化剂条件下氧气和二氧化碳反应生成甲醇(CH3OH)

和水。反应的化字方程式是:

��� � ��� �

催化剂�㌳㌳�ܰ�㌳㌳䳌ͷ�

����� � ���

。