- 72.23 KB

- 2022-04-12 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

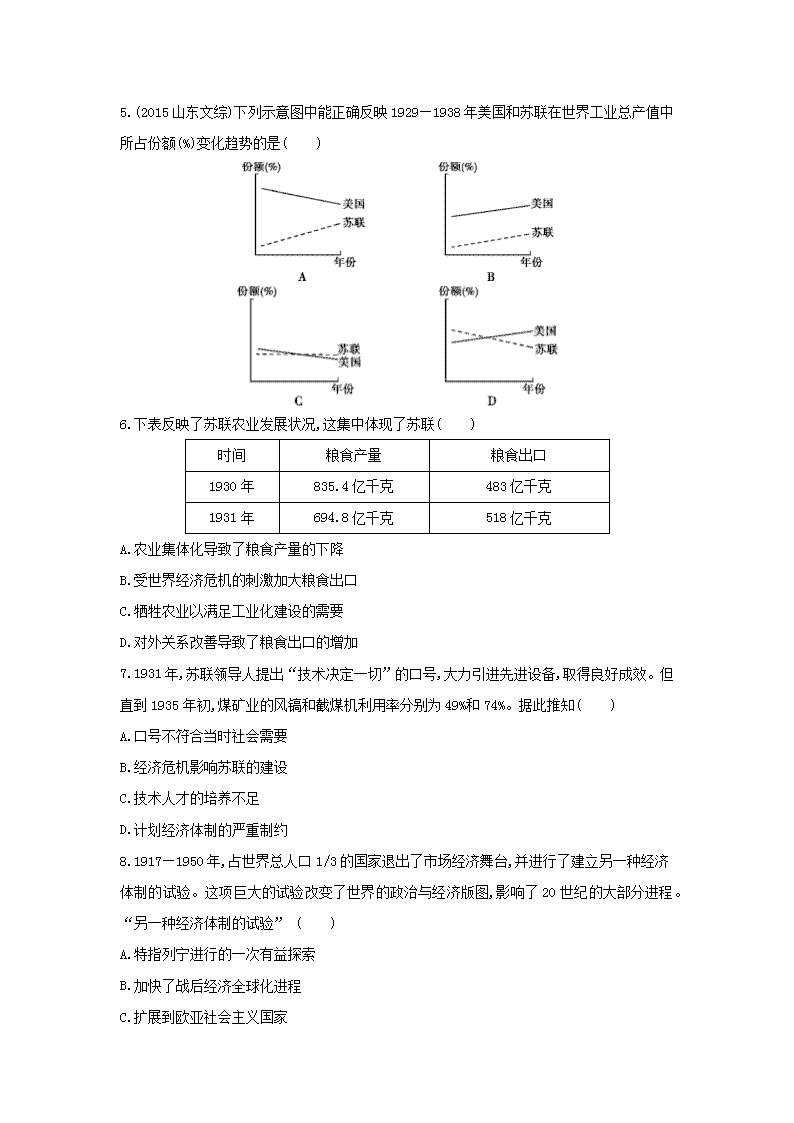

第25讲 苏联社会主义建设的经验与教训一、选择题1.(2015广东文综)发生在1920年苏俄的现象有( ) A.私营企业纷纷涌现B.国营企业的经营自主权扩大C.政府禁止买卖粮食D.农民积极参加农业集体化运动2.下表据《一个大国的崛起与崩溃》相关内容编制。阅读该表,造成苏俄(联)农民年平均税款变化的主要原因是( )年 份1920—19211921—19221922—19231923—1924平均税款(卢布)10.306.113.983.06A.余粮收集制的推行B.固定粮食税的实施C.实物配给制的废除D.农业集体化的实现3.列宁指出:“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”此“严重的失败”的主要原因是( ) A.苏维埃政权农业税过重B.苏俄政策严重脱离现实C.分配领域的实物配给制D.苏俄敌对势力十分强大4.1921年4月,列宁说:如果农民经济能够继续发展,那么还应当为进一步的转变提供可靠的保证,而进一步转变就必然是使效益最差的、最落后的、细小的、单干的农民经济逐渐联合起来,组织成公有的大规模的农业经济。由此可知,当时( )A.余粮收集制得到推广B.工业化建设取得了显著成就C.国民经济恢复工作基本完成D.列宁已有建立农业合作社的设想n5.(2015山东文综)下列示意图中能正确反映1929—1938年美国和苏联在世界工业总产值中所占份额(%)变化趋势的是( )6.下表反映了苏联农业发展状况,这集中体现了苏联( )时间粮食产量粮食出口1930年835.4亿千克483亿千克1931年694.8亿千克518亿千克A.农业集体化导致了粮食产量的下降B.受世界经济危机的刺激加大粮食出口C.牺牲农业以满足工业化建设的需要D.对外关系改善导致了粮食出口的增加7.1931年,苏联领导人提出“技术决定一切”的口号,大力引进先进设备,取得良好成效。但直到1935年初,煤矿业的风镐和截煤机利用率分别为49%和74%。据此推知( )A.口号不符合当时社会需要B.经济危机影响苏联的建设C.技术人才的培养不足D.计划经济体制的严重制约8.1917—1950年,占世界总人口1/3的国家退出了市场经济舞台,并进行了建立另一种经济体制的试验。这项巨大的试验改变了世界的政治与经济版图,影响了20世纪的大部分进程。“另一种经济体制的试验”( )A.特指列宁进行的一次有益探索B.加快了战后经济全球化进程C.扩展到欧亚社会主义国家nD.助推了美苏在世界范围争霸9.1934年2月,苏联通过“二五”计划的决议,规定对生产资料的工业部门的投资比“一五”计划增加1.5倍,而对生产消费品的工业部门的投资则增加3.6倍。对农业的投资增加50%,产值要求增加1倍。这表明苏联( )A.改变优先发展重工业战略B.积极推动工业化的实现C.注重提高国民的收入水平D.力图调整国民经济结构10.“斯大林与马克思、恩格斯、列宁不同,他是一个带有俄罗斯农民意识的马克思主义者。较少接触资产阶级民主思想,对当时欧洲发达的资本主义社会生活,包括政治生活都是陌生的。”材料意在说明( )A.苏联工业化的历史地位B.斯大林的经济思想C.斯大林模式的形成因素D.斯大林的革命活动11.1956年春,苏共中央决定对《农业劳动组合章程》的部分条款进行修改和补充,在集体农庄改行按月预付一部分现金报酬,并按不同标准付给超额完成计划附加报酬的制度。上述措施旨在( )A.扩大集体农庄的自主权B.推动农民走集体化道路C.改变计划经济管理体制D.提高农民生产的积极性12.20世纪30年代,苏联工人和农民大都未受过正规教育,生活水平也相对低下,但是工业建设和国防科技却取得了辉煌成就。20世纪70年代,大多数平民都成为教育良好、成熟老练、生活达到中等水平的城市居民,但经济建设却趋于停滞,技术更新的速度也慢了下来。这一变化说明苏联( )A.未能抓住第三次科技革命的机遇B.与美国争霸严重消耗了自身国力C.计划经济体制不利于经济持续发展D.改变了高积累低分配的经济方针13.据统计,到20世纪80年代,苏联2/3的外汇收入来自向西方出口石油及油气产品,同时又大量进口西方的机械设备、粮食和食品,1984年仅从美国和加拿大进口粮食就达2680万吨。这一状况( )A.是经济全球化的必然产物nB.使得苏联保持国际收支平衡C.弱化了苏联经济的更新能力D.提高了苏联在世界经济中的话语权14.戈尔巴乔夫改革过程中形成了“共青团经济”,即国家职能部门变成股份公司后,股份大都被领导人瓜分。结果,“国家官员、党的职能人员、共青团积极分子成为最初类型的俄罗斯企业家、20世纪90年代初的第一批百万富翁”。据此可知,当时苏联( )A.仍然推行计划经济体制B.经济转型滋生腐败现象C.经济改革直接导致解体D.政府职能发生根本改变15.《全球通史》载:“事实上,20世纪80年代戈尔巴乔夫的改革可以说与20世纪30年代罗斯福总统的新政很相似。”但是俄罗斯有关组织2011年民调却显示,认为戈尔巴乔夫改革与苏联解体有密切关系的高达42%。这说明( )A.民众意愿决定历史的评判B.全球史观能客观公正评价历史C.史学家专著更接近历史真实D.认识角度会影响对历史的评判二、非选择题16.新经济政策是历史上从行政命令式经济向市场经济过渡的第一次尝试。阅读下列材料: 材料一 当时许多领导人都把实施新经济政策看做一种退却,以拯救苏维埃政权。正如列宁所强调,我们向作为商人的农民作了让步,即向私人买卖的原则作了让步。正是从这一点产生了巨大意义。就整体而言,新经济政策确实是由军事共产主义向后退却,用当时的说法,由直接进攻改为迂回。但是,这样理解是不够的。对当时的苏俄来说,首要的任务应当是全力抓经济,为落后的俄国创造社会主义所必需的物质条件。——摘编自郑异凡《对新经济政策的不同诠释及其命运》 材料二 社会主义无非是从国家资本主义垄断再向前迈进一步。国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况,是一个进步。商业就是千百万小农与大工业之间唯一可能的经济联系。如果我们现在能紧紧“抓住”这个环节,那么不久的将来我们就一定能够掌握整个链条,否则我们就掌握不了整个链条,建不成社会主义社会经济关系的基础。n——《列宁选集》 材料三 新经济政策是一种二元的行政市场体系,庞大的行政指挥机制总是起着十分重要的作用,它或者以行政和法律的形式干预经济过程,或者直接参与生产。20世纪20年代对农民生活的调整实际上总是带有“军事共产主义”的色彩。同时由于新经济政策本身的不系统、不完善,苏联20年代的经济远没发挥尽其潜力。作为创造性发展的社会主义市场经济的第一例实践,新经济政策非常值得人们认真研究。——摘编自徐向梅《新经济政策:俄罗斯史学研究新视角评介》完成下列要求:(1)据材料一并结合所学知识,概括苏俄实施新经济政策的背景,新经济政策是如何向农民“让步”的?(4分)(2)据材料二,概括苏俄新经济政策的实质。结合所学知识,指出新经济政策实施的意义。(5分)n(3)据材料三,分析苏联20世纪20年代的经济“远没发挥尽其潜力”的原因。综合上述材料,从政策转变和体制创新两方面谈谈新经济政策的当代意义。(4分)答案精解精析一、选择题1.C 本题考查苏俄(联)社会主义建设。从题干中“1920年苏俄”可知当时实行战时共产主义政策,余粮收集制禁止粮食买卖,故C正确。私营企业涌现是新经济政策实施后才出现的现象,故A错误;国营企业的经营自主权扩大是勃列日涅夫改革中出现的现象,故B错误;农业集体化运动是斯大林时期的经济政策,故D错误。2.B 从1921年开始,苏俄(联)实行新经济政策,农业生产得到恢复和发展,农民年平均税款逐渐下降,其主要原因是实行固定粮食税,故B项符合题意。1921年废除战时共产主义政策,余粮收集制和实物配给制不复存在,A、C两项错误;农业集体化开始于1929年,D项错误。3.B 1921年春的“严重的失败”是由苏俄继续推行战时共产主义政策导致的,战时共产主义政策的不足就是不顾苏俄现实状况而企图继续实行战时共产主义政策,直接向共产主义过渡,故B项符合题意。当时苏俄未向农民征税,而是实行余粮收集制,A项错误;实物配给制是战时共产主义政策的内容之一,排除C项;此时苏俄国内革命战争已经胜利,敌对势力已基本被消灭,D项错误。4.D 由材料“必然是使效益最差的、最落后的、细小的、单干的农民经济逐渐联合起来,组织成公有的大规模的农业经济”可知,列宁已有建立农业合作社的设想,D项正确。1921年3月苏俄以粮食税取代余粮收集制,A项错误;1928年开始的“一五”计划促使苏联工业化建设取得了显著成就,B项错误;1925年,苏联国民经济的恢复工作基本完成,C项错误。5.A 1929—1938年,美国受经济危机和罗斯福新政影响,工业总产值呈先下滑后上升的状态,但总体上占世界工业总产值的比重在持续下降,苏联受五年计划影响,工业生产能力增强,B、D两项错误;苏联工业生产虽有发展,但仍落后于美国,C项错误。故答案为A项。6.C 据材料可知粮食产量下降,但是粮食的出口量却增加了,表明苏联当时牺牲农业以满足工业化建设的需要,因此C项正确。7.C 据材料“取得良好成效”可知,此口号符合当时社会需要,故A项错误;据材料“1931年……取得良好成效”可知经济危机没有影响苏联建设,故B项错误;据材料“大力引进先n进设备”和“利用率分别为49%和74%”可知苏联引进设备的利用率不高,由此可推断出技术人才不足影响机器使用,故C项正确;据所学可知,计划经济推行初期,推动了苏联的经济发展,故D项错误。8.C 由材料中“退出了市场经济舞台”,可见“另一种经济体制的试验”是实行斯大林模式。A项明显错误;苏联计划经济体制阻碍了战后经济全球化进程,故B项错误;随着苏联对欧亚社会主义国家影响的加深,斯大林模式也扩展到这些国家,故C项正确;美苏在世界范围争霸是美苏国家利益、意识形态冲突的结果,故D项错误。9.D 苏联“二五”计划时期,依然推行优先发展重工业战略,故A项错误;材料中苏联加大对轻工业和农业的投资,与积极推动工业化的实现无关,也与提高国民的收入水平无关,故B、C两项错误;材料中苏联加大对轻工业和农业的投资,说明苏联力图调整国民经济结构,故D项正确。10.C 题干反映的是斯大林较少接触西方民主,说明斯大林模式含有专制色彩,指出了斯大林模式的行成因素,故C项正确。11.D “在集体农庄改行按月预付一部分现金报酬,并按不同标准付给超额完成计划附加报酬的制度”可以使农民的收入有所增加,有利于提高农民生产的积极性,故D项正确。12.C 材料表明,20世纪30年代,在民众文化素质相对低下、生活艰苦的情况下,苏联经济建设取得了辉煌成就;20世纪70年代,在民众文化素质相对较高、生活状况明显改善的情况下,经济建设却趋于停滞,技术更新速度放慢,说明苏联长期实行的计划经济体制不利于经济的持续发展,故C项正确。材料没有涉及对第三次科技革命的态度、美苏争霸、财富分配方面的信息,A、B、D三项错误。13.C 材料没有体现苏联市场与全球市场的联系,故A项错误;材料没有涉及当时苏联进出口数据的对比,无法体现国际收支的平衡,故B项错误;根据材料信息可知,苏联大量的外汇收入靠石油及油气产品,同时又大量进口工农业产品,这在一定程度上弱化了苏联经济的更新能力,故C项正确;苏联的这种贸易体制不能提高自身在世界经济中的话语权,故D项错误。14.B 由材料信息可知,戈尔巴乔夫改革导致苏联许多国有资产被少数特权阶层掌握,这说明当时苏联经济转型滋生腐败现象,故选B项。此时苏联经济体制开始转型,排除A项;苏联解体的直接原因是戈尔巴乔夫的政治改革,排除C项;材料未体现政府的职能变化,排除D项。15.D 本题考查学生的史料分析能力。对历史的评判应该公平客观,而不能取决于民众意愿,故排除A;全球史观也不一定能够客观公平地评价历史,所以B不符合题意;史学家的专著不一定更接近历史真实,故排除C。n二、非选择题16.答案 (1)背景:战时共产主义政策引发严重的政治危机;俄国经济落后。(2分)让步:以粮食税代替余粮收集制;恢复货币流通和商品交换。(2分)(2)实质:利用国家资本主义向社会主义过渡;通过自由贸易探索社会主义与小农经济的结合。(2分)意义:国民经济迅速恢复;苏维埃政权有效巩固;找到向社会主义过渡的正确途径。(3分)(3)原因:国家用行政命令管理经济建设;新经济政策体系不完善。(2分)意义:制定经济政策要从本国国情和社会主义发展的客观实际出发;要确立社会主义市场经济体制及与其配套的社会主义新体制。(2分)