- 406.00 KB

- 2022-07-20 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

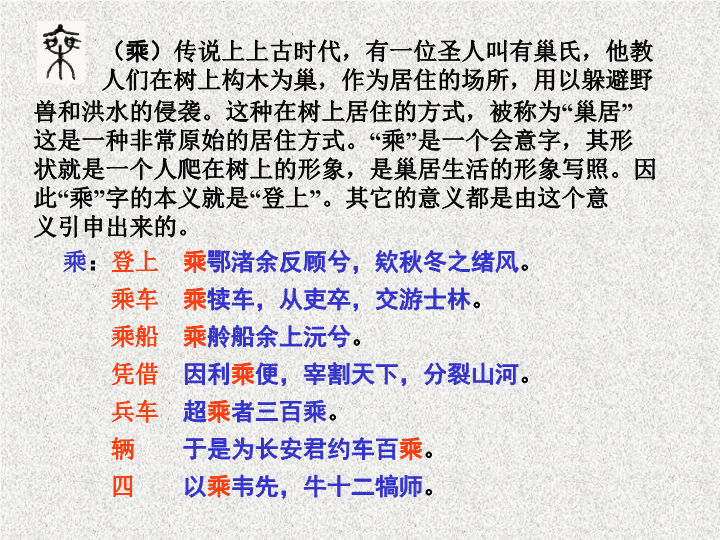

高考文言文复习江西师大附中 谭立义\n一、一词多义本义:造字之初的意义转义:引申义:由本义的范围扩大而派生出来的意义假借义:因字的临时借用而产生的意义\n(乘)传说上上古时代,有一位圣人叫有巢氏,他教人们在树上构木为巢,作为居住的场所,用以躲避野兽和洪水的侵袭。这种在树上居住的方式,被称为“巢居”这是一种非常原始的居住方式。“乘”是一个会意字,其形状就是一个人爬在树上的形象,是巢居生活的形象写照。因此“乘”字的本义就是“登上”。其它的意义都是由这个意义引申出来的。乘:登上乘鄂渚余反顾兮,欸秋冬之绪风。乘车乘犊车,从吏卒,交游士林。乘船乘舲船余上沅兮。凭借因利乘便,宰割天下,分裂山河。兵车超乘者三百乘。辆于是为长安君约车百乘。四以乘韦先,牛十二犒师。\n(望)这是一个会意字。上面的左边是“臣”(意为人的眼睛),右边是“月”,中间是“人”,其下是“土”。表示一个人站在地上向远处看。以后字体发生变化,代表眼睛的“臣”为“亡”替代,会意兼形声。“望”的本义为“远看”、“仰观”。望向远处看吾尝跂而望矣,不如登高之博见也希望、盼望日夜望将军至,岂敢反乎名望、声望都督阎公之雅望,棨戟遥临怨恨、责怪若望仆不相师,而用流俗人之言临近望晚日照城郭,汶水徂徕如画农历每月十五予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望\n(伐)是会意字,从人从戈,意为人执戈。其本义为“砍斫”。伐砍伐斯亦伐根以求木茂讨伐齐师伐我公将战功劳、功业此五霸之伐也自我夸耀每一令出,平伐其功\n把握一词多义要注意以下几点①结合上下文语境推断,以确定义项谢旦日不可不蚤自来谢项王(认错、谢罪)往昔初阳岁,谢家来贵门(辞谢、拒绝)及花之既谢,亦可告慰于主人(凋落、衰退)多谢后世人,戒之慎勿忘(告诉、告诫)哙拜谢,起,立而饮之(感谢、感激)\n②分析句子结构以确定义项习季夏之月,鹰乃学习。(飞翔)六艺经传皆通习之。(学习)居则习民于射法,出则教民于应敌(教习、训练)\n二、古今异义1、古今词义的差别①意义的多少不同一个词的意义,古今往往会产生变化,有的旧义消亡了,有的新义产生了。池古代意义是⑴护城河城非不高也,池非不深也⑵池塘有良田美池桑竹之属现代意义是⑴池塘⑵旁边高中间洼下的地方,如“乐池、舞池”。古今相比,其意义一增一减。\n②词义的侧重点不同再古义是侧重行为的数量,“两次”或“第二次”的意思。赵王再拜(两次)非再至,焉知其奇若此(第二次)今义侧重于行为的重复,是“又”的意思。\n③词义的轻重和感情色彩不同。一些词在发展中意义的轻重发生了变化。恨先帝在时,每与臣论此事,未尝不痛恨于桓灵也。(遗憾、不满)(古义轻)今义重,“仇恨、忿恨”的意思。谣言诏公卿以谣言举剌史、二千石为民蠹者(民间流传的歌谣或谚语)(古义是中性的)今义是贬义。\n2、词义变化的类型①词义的缩小古义的范围大于今义,今义一般包括在古义之中。坟登大坟以远望兮(古义:用土堆积而成的高地)今义:埋尸体的土堆。②词义的扩大古义的范围小于今义。书素不闻诗书之训(古义:专指《尚书》)今义泛指一切书籍。\n③词义的转移词义由指甲事物变为指乙事物,词义中心转移,而甲乙事物之间又有一定的联系。封宿(人名)敢不封此树。(古义:指积土成堆)元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾(古义:筑坛祭天)今义:封闭。\n把握古今异义要注意以下几点①积累古有今无,古今微异的义项除寻蒙国恩,除臣洗马。(授予官职)庭除甚芜,堂庑甚残。(台阶)除魏阉废祠之址以葬之(整理、修治)举先王之政以兴利除弊(清除、去掉)爱不爱珍器重宝肥饶之地(吝惜、吝啬)\n②注意文言中的偏义复词现象⑴山中皆石穴罅,不知其浅深(偏于“深”)⑵大夫不得造车马(偏于“车”)⑶至莫夜月明(偏于“夜”)⑷昼夜勤作息,伶俜萦苦辛(偏于“作”)\n③注意文言词语的位置偶合现象文言词语的位置偶合,往往形成一个与现代汉语同形的词语,这种情况往往造成古今异义。⑴云髻半偏新睡觉,衣冠不整下堂来(古义:睡醒,今义:睡觉。)⑵屈原披发行吟泽畔,形容枯槁(古义:形体容貌,今义:描绘、表述。)⑶未尝不叹息痛恨于桓灵也(古义:痛心遗憾,今义:非常憎恨。)⑷事成与不成自有同志者在(古义:志同道合,今义:人与人之间的一种称呼。)\n④注意文言中的双音节词文言的双音节词基本上是那些联绵词,即所谓双声词和叠韵词。双声:青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂(长短不一)仿佛陈涉之称项燕(效法)叠韵:东家有好女,窈窕世无双(文静美好的样子)元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾(匆促慌张)\n三、词类活用1、名词活用为动词①名词+名词名词接名词有两种活用情况⑴名词与名词之间构成陈述与被陈述的关系,这种情况下,后一个名词活用为动词,前一个名词是主语。乃丹书帛曰:“陈胜王。”(称王)诸越则桃李冬实,朔漠则桃李夏荣(结果实、开花)\n⑵名词与名词之间构成支配关系,这种情况下,前一个名词活用为动词,后一个名词是宾语。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒(穿)范增数目项王(注目、用眼示意)舍相如广成传舍(安置住宿)②名词+代词及陷于罪,然后从而刑之(使用刑罚)塞者凿之,陡者级之(凿成台阶)见其发矢十中八九,但微颔之(点头)\n③时间名词+普通名词如平地三月花者,深山中则四月花(开花)朝歌夜弦,为秦宫人。(唱歌、弹琴)④副词+名词一亩之稼,则粪溉者先芽(发芽)未花时采,则根色鲜泽(开花)⑤能愿词+名词凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否(吃饭)沛公欲王关中,使子婴为相(称王)\n⑥名词+介词短语(介词短语+名词)唐浮图慧褒始舍[于其址]而卒葬之(筑屋定居)沛公军霸上(驻扎)使人止晋鄙,留军壁邺(修工事)有些时候,介词短语中的介词可以省略,如“军霸上”为“军于霸上”,“壁邺”为“壁于邺”。而此独[以钟]名(命名)皆后人[以贯休诗]名之也(命名)\n⑦名词+“而”+动词夫五人之死,去今之墓而葬焉(修墓)不械而集,众至数百人(带器械、带武器)⑧“所”+名词置人之所罾鱼腹中(捕)况田猎,虞人之所事也(掌管)\n2、名词状语名词位于动词谓语前,不与动词发生动作行为关系,只表示动作行为发生的时间、处所、方位、方式、凭借、对待等等情状。①表时间的状语于是项伯复夜去(连夜)于是与亮情好日密(一天天)②表方位、处所的状语南取汉中,西举巴蜀(向南、向西)今将军外托服从之名而内怀犹豫之计(表面上、内心里)草行露宿,日与北骑相出没于长淮间(在草丛中、在露天里)\n③表行为方式的状语群臣吏民能面剌寡人之过者,受上赏。(当面)士无贤不肖,皆谦而礼交之(按礼节)④表工具凭借的状语市中游侠儿得佳者笼养之(用笼子)箕畚运于渤海之尾(用箕畚)余自齐安舟行适临汝(乘船)⑤表对待的状语人皆得以隶使之(象对奴隶那样)君为我呼入,吾得兄事之(象对待兄长那样)\n⑥表状态的状语项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公(象……那样)天下云集响应,赢粮而景从(象浮云那样、象回声那样、象影子那样)\n时间名词作状语有以下几点值得注意⑴名词作状语有时用“而”或“以”连接中心词朝而往,暮而归(早晨、傍晚)吾尝终日而思矣(整天地)⑵“岁”“月”“日”等时间名词作状语时有时 并非是单纯地表示时间,其意义较为丰富,要结合上下文灵活翻译时操军众已有疾疫(当时)秋水时至,百川灌河(按时节)谨食之,时而献焉(到时候)\n3、特殊动宾关系①使动用法使动用法主要从句子的谓语(动作行为)的施发者是谁这个角度来加以判断。一般的句子结构发出 支配主语 谓语(动作行为) 宾语使动用法的句子结构发出主语谓语(动作行为) 宾语使\n⑴名词的使动用法郎诚见完与恩,无所不可(使……得到恩惠)先破秦入关者王之(使……为王)然得而腊之以为饵(把……制成肉干)故王不如东苏子,秦必疑齐而不信苏子矣(使……向东)⑵动词的使动用法卒廷见相如,毕礼而归之(使……归)沛公旦日从百余骑来见项王(使……从,带领)屈贾谊于长沙,非无圣主(使……受屈)项伯杀人,臣活之(使……活)\n⑶形容词的使动用法能富贵将军者,上也(使……富贵)至于幽暗昏惑而无物以相之(使……昏惑)刻削之道,鼻莫如大,目莫如小。鼻大可小,小不可大也;目小可大,大不可小也(使……大,使……小)\n②意动用法意动用法是主语主观上认为宾语具有谓语位置上的词语所具备的性质、状态或特征。(只有名词或形容词才会产生意动用法。)一般动宾关系的句子结构发出支配主语 谓语(动作行为) 宾语意动用法句子的结构具有主语 谓语(性质、状态或特征) 宾语认为\n⑴名词的意动用法侣鱼虾而友麋鹿(把……当作伴侣,把……当作朋友)吾从而师之(把……当成老师)后人哀之而不鉴之(以……为鉴)吾闻而药之也(以……为药)天下乖戾,无君君之心(把……当成国君)⑵形容词的意动用法成以其小,劣之(认为……劣)且夫我尝闻少仲尼之闻(认为……少)哀斯墓之徒有其石也而为之记(以……为哀,哀惜)巫医乐师百工之人不耻相师(以……为可耻)\n③为动用法为动用法即表示主语施发动作行为时有某种条件,一般含有主语“为(宾语)怎样”,“对(宾语)怎样”“向(宾语)怎样”的意味。一般动宾关系的句子结构发出支配主语 谓语(动作行为) 宾语为动用法句子的结构发出主语 谓语(性质、状态或特征) 宾语为\n孰是君也,而可无死乎(为……而死)庐陵文天祥自序其诗(为……作序)特殊动宾关系有以下几点值得注意⑴特殊动宾关系在宾语省略了的情况下其辨识难度很大,应引起重视。虽大风浪不能鸣()也(使……鸣)操军方连船舰,首尾相接,可烧而走()也(使……逃跑)⑵翻译句子时,一般动宾关系译不通,出路找“三动”。\n四、文言人称代词1、常用人称代词①第一人称代词我齐师伐我,公将战。吾吾妻之美我者,私我也。余余幼时即嗜书。予方是时,予之力尚足以入朕(先秦时意同“我”,秦朝后,是皇帝自称)朕皇考曰伯庸朕当去奢省费,轻徭薄赋特点:⑴它们都可作定、主、宾语。⑵“吾”一般只在否定句里作前置宾语,⑶而在肯定句里一般用“我”作宾语。\n②第二人称女(汝) 久居,祸且及汝尔如有营,予佐尔贾若不者,若属皆且为所虏而而翁长铨,迁我京职如振落叶耳乃尔其毋忘乃父之志特点⑴“女(汝)、尔、若”可作主、定、宾语。⑵“而、乃”一般只作定语。\n③第三人称,之良愕然,欲殴之其其意常在沛公也彼彼与彼年相若也,道相似也厥思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘渠虽与府吏要,渠会永无缘特点:⑴“之、其”均不能作全句主语。(文言中第三人称代词作主语,一般省略。)⑵“之”只作宾语,“其”只作定语表领属,或作主谓短语中的小主语,秦王恐其破壁。⑶“彼”出现率不高,一般作主语,个别用作宾语,仍有指示性,有时有轻蔑意味。\n2、人称代词的一些特点①多数的表达⑴文言人称代词不分人称均可表示多数。⑵第一、第二人称代词还可以加上“辈(若翁廉,若辈得无苦贫乎)、侪(此吾侪同说书者,今富贵若此)、属(不者,吾属皆且为所虏)、曹(尔曹身与名俱灭)、等(公等遇雨,皆已失期)”表多数。加上这些词后,不能简单地看成是现代汉语中的“们”,而是“一些人”“一班人”的意思。\n②人称代词的活用和临时活用作人称代词的词⑴第三人称代词“之、其”在特定的语言环境中均可活用作第一人称君将哀而生之乎余亦悔其随之而不得极夫游之乐也⑵副词“见”有“指代行为动作所涉及的对象的作用”,这种用法可以看成是活用作第一人称代词君既若见录,不久望君来兰芝初还时,府吏见丁宁⑶副词“相”有“表示一方对另一方的动作行为,兼有替代的作用”,可以替代“我、你、他”,这种用法可以看成是活用作第一、第二、第三人称代词。儿童相见不相识(我)苟富贵,无相忘(你、你们)移船相近邀相见(她)\n五、称谓的表谦与表敬古人在说话或行文时,为了表示谦虚与恭敬,称自己或称对方不用人称代词而用谦称与尊称来表示。1、表谦(用于称己方)①自己称名不然,籍(项羽的名)何以至此②男的自称“臣、愚、仆”,女的自称“妾”愚以为宫中之事,悉以咨之臣从其计,大王亦幸赦臣仆与足下同受非常之遇。妾不堪驱使,徒留无所施\n③君王、诸侯自称“寡人、孤、不谷”察邻国之政,无如寡人之用心者今数雄已灭,惟孤尚存不谷国虽小,已尽发之(国中之兵)矣2、表敬(用于称对方)①称对方的身份、籍贯、郡望等臣与将军戮力攻秦(身份)今南海先生生死未卜(籍贯)②对君王称“陛下、大王”等大王必欲急臣,臣头与璧俱碎于柱矣陛下不过能将兵百万\n③用“君、卿、公、子、夫子、足下、先生”等称对方君安与项伯有故誓不相隔卿,且暂还家去公等碌碌,所谓因人而成事者也然亡郑,子亦有不利焉孤实贪以祸夫子,夫子何罪仆与足下同受非常之遇十九人谓毛遂曰:“先生上。”\n六、文言特殊句式1、判断句①“者,……也”结构表判断楚左尹项伯者,项羽季父也此三者,吾遗恨也。在语言实际中,“者……也”结构常可以有某种省略省略“者”字 操虽托名汉相,其实汉贼也项脊轩,旧南阁子也省略“也”字 柳敬亭者,杨之泰州人。粟者,民之所种。意念判断 刘备天下枭雄。秦虎狼之国,不可信。\n②副词“乃、即、则、亦”等表判断乃臣乃市井鼓刀屠者当立者乃公子扶苏即梁父即楚将项燕。州治德化县,即唐之浔阳县。则此则岳阳楼之大观也非死则徙尔亦生亦我所欲今亡亦死,举大计亦死③动词“为、是”表判断为以后典籍皆为板本四体不勤,五谷不分,孰为夫子是巨是凡人,偏在远郡同行十二年,不知木兰是女郎\n2、被动句①动词+“于”故内惑于郑袖,外欺于张仪。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手②“见”+动词秦城恐不可得,徒见欺。故君子耻不信,不耻不见信“见......于......”(“于”字引进主动者)臣诚恐见欺于王而负赵。③“为”+动词遂为猾胥报充里正役身死人手,为天下笑“为......所.....。”巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。\n④“被”+动词信而见疑,忠而被谤妆成每被秋娘妒⑤“受”+动词吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人时周瑜受使至番阳⑥意念被动(无标志被动)其行廉,故死而不容兵挫地削,亡其六郡\n3、倒装句①宾语前置⑴否定句宾语前置否定句宾语前置的条件是宾语必须是代词,名词作宾语不能前置。古之人不余欺也民不足而可治者,自古及今未之尝闻天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠⑵疑问句宾语前置疑问句宾语前置的条件是宾语必须是疑问代词,一般代词作宾语不能前置大王来何操?吾实不才,又谁敢怨?吾谁欺?欺天乎?\n⑶强调宾语前置有时候为了突出强调宾语所表达的事物,将宾语置于谓语动词前。强调宾语前置一定要有结构标志或是使用助词。惟余马首是瞻其斯之谓与?夫晋,何厌之有?句读之不知,惑之不解⑷介词宾语前置谁为为之,孰令听之。微斯人,吾谁与归?\n②主谓倒装古代汉语的一些句子,谓语在主语之前,称之为谓语前置。诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。甚矣,汝之不惠。我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。③定语后置⑴中心词+定语+“者”人马烧溺死者甚众求人可使报秦者⑵中心词+“之”(而)+定语+“者”石之铿然有声者,所在皆是也大阉之乱,缙绅而能不易其志者\n④介词结构后置古汉语中,介词“于、以”可以带上它的宾语置于动词的后面,修饰动词谓语,这种情况就是介词结构后置。私见张良,具告以事何不试之以足请奉命求救于孙将军躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯有时候介词结构后置还可省略介词又试之鸡,果如成言(省略了介词“以”字)\n4、省略句文言文中,在特定的语境中,几乎各种句子成分都可以省略。将省略句翻译成现代汉语时,省略的成分都要完整补充出来。①省略主语项伯乃夜驰之沛公军,(项伯)私见张良,(项伯)欲呼张良与俱去。(承前省略)(扁鹊)居十日,扁鹊复见。(蒙后省略)②省略谓语择其善者而从之,(择)其不善者而改之。(承前省略)因跪请秦王(击缶),秦王不肯击缶(蒙后省略)\n③省略宾语以相如功大,拜(相如)为上卿。(承前省略)屠惧,投(狼)以骨,一狼得骨止(蒙后省略)④省略介词秦王购之(以)金千斤,邑万家何异以孤羊投(于)群狼⑤省略介词宾语欲呼张良与(项伯)俱去。竖子不足与(之)谋!⑥省略兼语不如因而厚遇之,使(相如)归赵扶苏以数谏故,上使(扶苏)外将兵\n七、固定结构古汉语固定结构,即是指文言文中某些词语经常结合在一起使用,已经形成的固定形式,也叫凝固结构。1、以为、以……为“以为”,可以作为一个双音节词,可以变形为“以……为……”的形式,这种结构在文言实际中有两种含义。①表示主观认识,可理解为“认为”、“觉得”、“把……当成……”。陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(认为)然后以六合为家,崤函为宫。(把……当成……)\n②表示客观处置,可理解为“把……怎么样”南取百越之地,以为桂林、象郡。(把……置成)至丹以荆卿为计,始速祸焉。(用……作为)2、所以“所以”是两个词,其中,“所”是特殊指示代词,作介词“以”的前置宾语,“所以”这个凝固结构大致有两种情形。①“以”字当“因为”讲,“所以”相当于“……的原因”、“……的缘故”。强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。②“以”字当“拿”、“用”或“凭借”讲,“所以”相当于“……的办法”或“用来……的”。师者,所以传道、授业、解惑也。\n3、“如……何”、“奈……何”、“若……何”“如(若)”、“奈”是动词,“何”是疑问代词,而这两个词经常连在一起用,组成凝固结构。也可写成“何如”“何若”“何奈”,可理解为“怎”、“怎么办”、“怎么样”或“怎么对付”等。今日之事何如?王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?这种结构可变形为“如……何”、“奈……何”、“若……何”,可以理解为“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”以君之力曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?若先生与百姓何?\n4、“何以……为”“何以……为”是表示疑问的一种格式。其中“何以”的意思是“怎么用得着”,“为”是语气助词。可理解为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。匈奴未灭,何以家为?可变形为“何以为”,意义不变。坐卧念之,何以为心?(对自己的举止行为起居要自问,怎么对得起良心?)有时省去了“以”字,形成“何……为”式,这时,意义发生些变化,“何……为”可理解为“为什么……”或译为“做(干)什么”。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(现在人家正处在宰割者的地位,我们处在被宰割的地位,还告辞做什么?)\n“何以……为”中的“何”字,有时换作“奚”、“恶”;“以”字有时换为“用”字,这样便形成“奚以……为”、“何用……为”等形式,意义不变。奚以之九万里而南为?(哪里用得着飞到九万里的高处再向南飞呢?)\n5、何……之有表示反问,是“有何”的倒装。“何”是动词“有”的前置宾语,“之”是助词,宾语前置的标志。“何……之有”可理解为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。夫晋,何厌之有?可变形为“何有”,往往是对前文所叙述的内容,表示“有什么……”的意思。除君之恶,唯力是视,蒲人、狄人,余何有焉?(除掉君王的敌人,瞧着力量去办,我有什么舍不得(杀)呢?)有时在“何有”的前边加“于”字,或在后边加“于”字,形成“于……何有”或“何有于……”的形式,其基本相同,可理解为“对于……来说,又有什么……呢?”默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?(对于我来说,又有什么呢?)\n6、无乃……乎“无乃……乎”是表示一种委婉商量的疑问语气,对某种情况加以测度。“无乃”,表示“不是”的意思,与疑问语气词“乎”相呼应,构成“无乃……乎”的固定结构,可以理解为“恐怕(只怕、大概)……吧”然后乃求谋臣,无乃后乎?有时“无乃……乎”中的“无”字换成“毋”字,成为“毋乃……乎”的形式,其意义不变。君反其国而私也,毋乃不可乎?(您一返回国家便有了私心,这样做恐怕不可以吧?)\n7、得无……乎“得无……乎”是一种表示疑问的固定格式,在一般情况下,译为“能不……吗”或“能没有……吗”。览物之情,得无异乎?然而,当“得无……乎”用于表示猜想性、推测性的疑问时,“得无”则为“该不会(是)”的意思,可理解为“该不会(莫非、只怕、恐怕)(是)……吧”。日食饮得无衰乎?(您每天的饮食该不会减少吧?)有时句末与“得无”呼应使用的疑问语气助词“乎”省而不用,或换作“耶”字,其意义不变。成反复思念,得无教我猎虫所耶?\n8、孰与①用在名词或代词前表示在比较中询问,可理解为“……比……怎么样”或“……跟(与)……比谁(哪一个)……”公之视廉将军孰与秦王?孰与君少长?②用在动词前表示在比较中反问,意在肯定后者,可理解为“……哪里比得上……”或“……怎比得上……”、“……怎如……”。望时而待之,孰与应时而使之?(观望等待时机,哪里比得上顺应并利用它呢?)\n9、与其……孰若……、与其……岂若……“与其……孰若……”和“与其……岂若……”是表示在反问中有比较而抉择(肯定)其中之一的两种固定结构,可理解为“与其……不如……”或“与其……怎么赶得上……”。与其杀是童,孰若卖之?与其卖而分,孰若吾得专焉?(与其杀死这个孩子,哪如卖掉他?与其卖掉而分得利益,怎么赶得上我独得利益呢?)且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?(且说你与其跟着躲避坏人的人,哪如跟着躲避恶世的人呢?)有时,“与其……孰若……”格式中,“与其”不出现,单用“孰若”关联,其意义不变。从天而颂之,孰若制天命而用之?(顺从天而歌颂天,怎么如掌握天行的规律而利用它呢?)\n10、与其……宁……、宁……无(不)……“与其……宁……”和“宁……无(不)……”表示抉择的两种固定格式,其抉择是在比较中肯定其中之一。“与其……宁……”是肯定后者,“宁……无(不)……”是肯定前者,舍其后者。可理解为“与其……宁可……”和“宁可……不……”。与其有聚敛之臣,宁有盗臣。(与其有聚敛民财的臣,宁可(还不如)有偷盗的臣。)汉王笑谢曰:“吾宁斗智,不能斗力。”(汉王笑着推辞说:“我宁可斗智慧,也不能较量力气。”)有时在“宁”字前加否定副词“毋”,构成“与其……毋宁……”的形式,意义仍然不变。与其饥死道路,为群兽食,毋宁毙于虞人,以俎豆于贵家。(与其饿死在路上,被别的野兽吃掉,还不如死在猎人手中,把我放在贵族家的食具中当食品。)\n11、有……以、无……以“有……以”、“无……以”中的“有”、“无”都是动词(谓语),“以”字用于另一动词或形容词(谓语)与“有”、“无”之间,表示关联,可理解为“用来(拿来……)”、“来……”。吾侪小人皆有阖庐以辟燥湿寒暑。(我们这些小人物都有一个住屋用来避干湿冷热。)布衣相与交,无富厚以相利,无威势以相惧也,故求不欺之士。(一般平民互相交友,既没有财产来彼此贪图,又没有权势用来彼此威胁,所以他们要找忠实不欺的人(做自己的朋友))。有时,可变形为“有以……”、“无以……”的形式,可理解为“有什么可拿来”、“没有什么可拿来”对译。诸侯皆有以镇抚王室。(诸侯都有办法拿来镇定安抚王室。)君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。(君王与沛公共饮,军营中没有什么东西可以拿来作乐,请让我舞剑助兴。)\n12、有所、无所“所”字,经常用于动词、主谓词组的谓语动词之前,组成“所……”短语,也叫做“所”字结构,具有名词性,经常用在动词“有”或“无”之后,作宾语形成“……有所……”、“……无所……”的形式,可理解为“……有什么……”、“……没有什么……”。吾入关,秋毫不敢有所近。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。\n有时,“所……”结构用在“何”字后边,组成“何所……”形式,这也是文言中常见的格式。今大王诚能反其道:任天下武勇,何所不诛!以天下城邑封功臣,何所不服!以义兵从思东归之士,何所不散!(现在大王果真能一改项羽的做法:任用天下英武勇敢的人,还有什么敌手不被你诛灭的!把天下的城邑分封给立功的臣子,还有什么人会不服从你!率领正义之师加上思念家乡的军队去打仗,还有什么人会不被你打败!)注意:“何所……”式中,“何”是谓语,“所……”结构是主语。如“何所不诛”,即为“所不诛(者)何”,意思是“所不诛灭的是什么”,也就是“什么都能诛灭”。可见,“何所……”形式,是谓语提前,有突出谓语的作用。\n13、……之谓也、其……之谓也、其……之谓矣、其……之谓乎“……之谓也”中“之”是动词“谓”的宾语前置的标志,可理解为“说的就是……啊”或“这就叫……啊”。闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(听到过许多道理,便以为没有人比得上自己知道得多,说的就是我啊。)\n“其……之谓也”是在“……之谓也”的前置宾语之前加一个“其”字,这个“其”字是语气副词,意思是“大概”。这样就舒缓了“……之谓也”的肯定语气,增加了商量、推测的语气。“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”其李将军之谓也!”(在上位的人本身行为正当,不发命令事情也行得通;如果在上位的人本身行为不正当,即使下命令也没有人听从他。’说的不正是李将军吗!”)“其……之谓矣”、“其……之谓乎”与“……之谓也”、“其……之谓也”的作用和意义基本一样,只是语气词“也”改换成“矣”、“乎”,表示了他们之间在语气和口吻上的差异。“其……之谓也”的形式表示轻度语气。