- 36.00 KB

- 2022-07-20 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

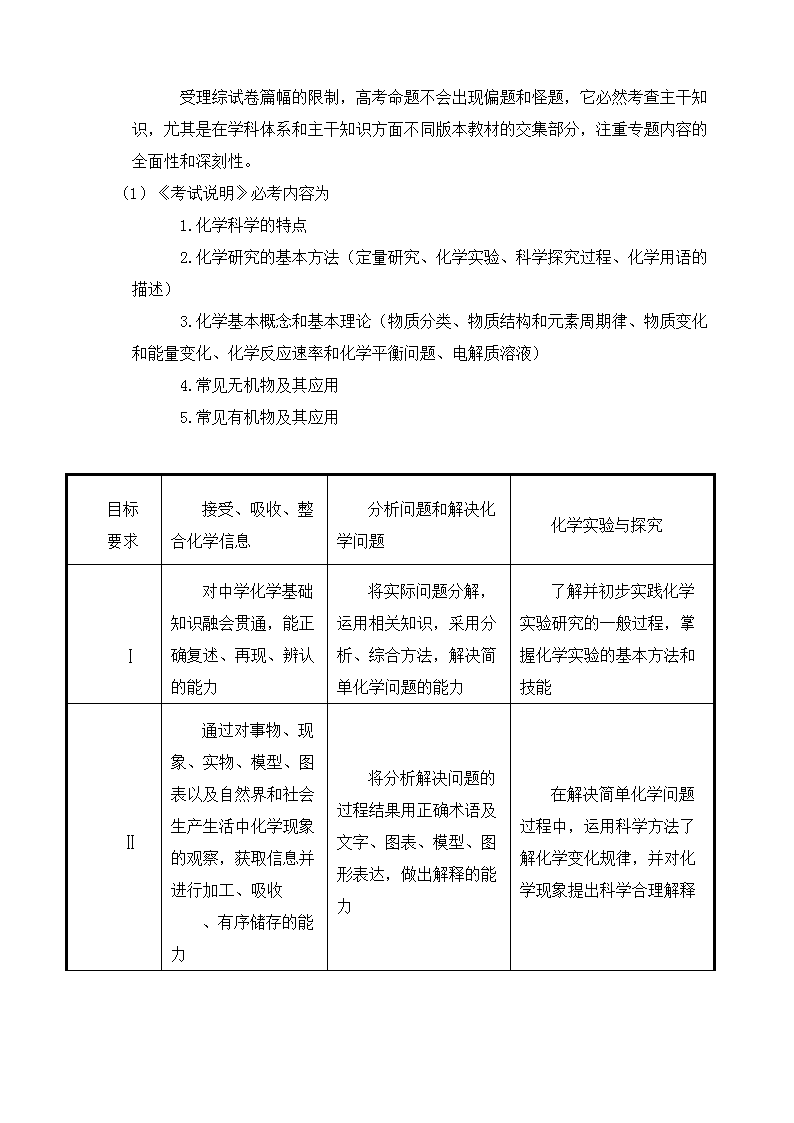

研读高考试题、考试说明把握高考脉搏一中化学组一、研究历年高考题我校每年都组织教师研究高考题,并进行考试。高考题目对教学和复习的启示:命题的风格、难度变化有趋势性(相对而言比较明显),选考试题的难度有轮动性,知识的呈现方式有创新性,命题与考试说明的吻合程度(吻合程度)值得研究和重视。命题组的潜意识里有一个3-5年的命题周期。对近几年的高考题进行系统化的分析和研究,必能得到一些规律性的认识,将会大大增强指导复习的针对性,大幅度提高应考复习的效率。同时,高考命题也存在着相当的随机性(必然性和随机性),对照历年的高考试题研究高考试题要看出考题的传承和变化,看到考试的热点和重点。把高考题(剔除一些陈旧的、不合时宜的内容)落实解决好,高考所要求的知识、思维、能力也就到位了,有人说“高考是指挥棒”,实际上并不按照这个指挥棒的方向走,老师教的苦,学生学得累。高考题承载着命题专家对学科内容的认识和对人才质量的考量,其中蕴含的信息是公开的,只要老师们掌握了正确的研究方法,高考指挥棒的方向就很明确了,我们的老师就可以从无休止的、缺乏自信的对知识的深挖洞中解脱出来,投身到更有意义的教学研究中来,我们的学生也可以从题海中解脱出来。例如,与2013年山东高考理综化学试卷相比,2014年的化学试题更注重对考试大纲界定的核心主干知识的考查,整套试卷没有出现偏题和怪题,着重考查考生对化学知识的识记与理解、应用化学知识和化学理论解决实际问题的综合运用能力,体现了新课程标准的要求。题型与山东省《考试说明》给定的样题保持一致,试题整体难度与往年试题持平,体现了高考试题的相对稳定性。2014年的高考试题较往年有所创新。 第一:正误判断型选择题是主体。7个选择题中,6个属于正误判断型的题目,题干形式为“下列……正确(或‘合理’)的是”。\n 第二:选择题的题干添加了限定性的条件。如第7题“下列表中对应关系正确的是”,第10题“下列实验操作或装置正确的是”。这种题干叙述方式指向性更加明显,减少了考生考查中的思维容量,便于考生更好地发挥。 第三:选择题中出现以往没有涉及到的题型。2014年山东卷中设置了以表格的形式考查化学反应类型(第7题)及离子共存(第11题)的题型。这种变化告诉复习备考的考生,题型特点不重要,重要的是熟悉高考化学的主干知识,同时要兼顾其他省市区的命题方式。第四:非选择题以化学反应原理为主进行命题。3个必考非选择题均涉及化学反应原理的知识,特别是29题和30题,这两个试题就化学反应速率、化学平衡、电解质溶液和电化学等知识,设置了33分的问题。由此可知,高考复习必须注重化学反应原理模块的复习,只有使该模块的复习达到融会贯通、运用运用自如的水平,才能使高考化学得到高分。 第五:化学实验题目得以强化。2014年的高考实验题(31题)的分数增加至20分,而且在选择题中还涉及实验装置和操作的考查,第30题还涉及离子的检验方法等。充分体现了化学是以实验为基础的学科。 第六:三个选做题难度保持相等。三道选做题均以(1)~(4)个问题出现,其中第32题和第33题是6个空格,每空2分,由于有机化学基础较难,故在题目设置时为5个空格。选做题的这种设置方式充分体现了考试的公平性,减少了相同水平的不同考生选取不同的选做题而造成了得失不同的情况。试题的创新性在第7题有明显的体现。本题以化学方程式及文字叙述为载体,通过表格的呈现方式,考查化学反应与反应类型。对于山东高考理综化学而言,第一题就出现这种题型属于第一次,这种形式便于考生阅读题目,尽快进入解题状态,体现了高考命题以人为本的思想。 山东化学试题中,第12题就是一个易错题。该题四个选项均考查限定隐含条件的离子共存及离子反应。该题若不考虑Fe3+水解,或忽视隐含条件“中性溶液”,则易误选D。由HCO3-不能在强碱性溶液中大量存在的定论,想当然地迁移知识,误认为HCO3-在弱碱性溶液中也不能大量存在,从而易误认为选项C错误。一、认真研读“教材”、研究“课程标准”、“考试说明”(一)研读高考说明:《课程标准》和《考试说明》是高考命题的根本依据,也是复习的方向。\n受理综试卷篇幅的限制,高考命题不会出现偏题和怪题,它必然考查主干知识,尤其是在学科体系和主干知识方面不同版本教材的交集部分,注重专题内容的全面性和深刻性。(1)《考试说明》必考内容为1.化学科学的特点2.化学研究的基本方法(定量研究、化学实验、科学探究过程、化学用语的描述)3.化学基本概念和基本理论(物质分类、物质结构和元素周期律、物质变化和能量变化、化学反应速率和化学平衡问题、电解质溶液)4.常见无机物及其应用5.常见有机物及其应用目标要求接受、吸收、整合化学信息分析问题和解决化学问题化学实验与探究Ⅰ对中学化学基础知识融会贯通,能正确复述、再现、辨认的能力将实际问题分解,运用相关知识,采用分析、综合方法,解决简单化学问题的能力了解并初步实践化学实验研究的一般过程,掌握化学实验的基本方法和技能Ⅱ通过对事物、现象、实物、模型、图表以及自然界和社会生产生活中化学现象的观察,获取信息并进行加工、吸收、有序储存的能力将分析解决问题的过程结果用正确术语及文字、图表、模型、图形表达,做出解释的能力在解决简单化学问题过程中,运用科学方法了解化学变化规律,并对化学现象提出科学合理解释\nⅢ从试题新信息中提取实质性内容,并与已有知识整合、重组的能力(2)《考试说明》能力要求化学科考试,以能力测试为主导,着重考察学生对化学的基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力,着重理论联系实际,注重考察学生的基本科学素养。化学科命题注重测量学生接受、吸收、整合化学信息的能力;分析问题和解决(解答)化学问题的能力;化学实验和探究能力。 关于考试能力要求的解读第1条第1[总第⑴]点:⑴能够对中学化学基础知识融会贯通,有正确复述、再现、辨认的能力。—最基本(最起码或最低)的能力要求“中学化学基础知识”是指哪一些?就是《考试说明》中规定部分。—“复述、再现、辨认”是一种能力要求,要对所学知识能够“复述、再现、辨认”的前提是做到“融会贯通”。—所谓融会贯通,就是知识网络的构建,并且脉络清晰,要非常熟悉这些知识的内含和外延(即来龙去脉),提到什么就应该立马想到与之相关的知识链接,能有序调用知识储备,也就是平时所说的“熟练掌握”。能够将分析解决问题的过程和成果用正确的化学术语及文字、图表、模型、图形等表达,并作出解释的能力。——书面表达能力的考查——就目前的高考形式而言,不仅要会学习,更重要的是会考试;会说、会想不会写等于什么也不会。考试就是看你怎么写的!⑴(分析解决问题的)过程和成果:①这里的“过程”,就是指你的思维过程,要完整地明确无误的呈现在卷面上。②所谓“成果”,就是你的结论。⑵化学术语:就是《考试说明》中规定的部分。[主题二第2条“化学用语和常用计量”]文字、图表、模型、图形:答题所需文字尽可能使用化学语言,不要出现形容词等。了解并初步实践化学实验研究的一般过程,掌握化学实验的基本方法和技能。有两层含义:\n①了解化学实验研究的一般过程:第一步干什么,第二步干什么……如,气体制备,一般遵循:发生→除杂→干燥→验证→收集→尾气处理(当然包括气密性检验)再如,固体样品的分离或提纯,一般遵循:溶解→过滤→洗涤沉淀→蒸发→结晶②掌握化学实验的基本方法和技能:每一种基本方法中都会涉及多种技能。A.不同类型的化学实验内容对应具体的基本方法:如物质鉴别有哪些方法?气体制备有哪些方法?等等。B.化学实验的基本技能:如①药品取用;②物质加热;③玻璃仪器的洗涤;④气体收集;⑤气密性检验;⑥过滤;⑦仪器组装;⑧溶液的配制;⑨试纸的使用等等。建构解实验题的思维模型目的:一定要明确,可在题上划出。原理:决不可忽视,写出化学方程式。装置:看懂各部分的作用?步骤:看懂:思考为什么?现象:表述要全面(实验前——实验中——实验后)解释:清楚明白,准确规范,贴题结论:要前呼后应注意:1.化学用语要准确2.选择:可漏选,不错选(3)重视教材:复习过程中要重视回归教材。任何复习资料都代替不了教材,尤其是元素化合物方面学生容易产生的疑点、模糊点和盲点。如高考中涉及的均为主干知识,散落在教材各处。做题时,就有可能因某一个知识点的不清楚而造成严重失分。总之,只有抓住了高考说明和教材,才能既抓住主干知识,又能够全面覆盖。(二).构建网络,融会贯通高考大纲在能力要求中提出:“对中学化学应该掌握的内容能融会贯通。将知识点统摄整理,使之网络化,有序地存储”。元素化合物这部分知识内容繁杂、零碎、分散,如何将此部分系统构建呢?具体可采用“点—线—面—体”的四步复习模式。以具体物质为点落到实处,以物质类别、氧化还原、离子反应原理为线理清思路,以不同元素的单质及化合物间的相互反应关系为面织成网络,最后与基本概念、理论、实验、计算等融合构成化学学科体系。\n(1)知识点系统的构建:中学化学中每一种元素的单质及其化合物,都是重要的知识点。虽然内容繁多,但它与物质结构、元素周期律理论紧密相联。因此复习时要以此理论去统率和学习元素化合物,从而进一步深化元素“位、构、性”三者之间的关系,减轻学生死记硬背的负担。例如在复习知识点时按下图格式进行联想复习。此外,还要注意点与点之间的联系和区别,要善于分析、对比、发现异同。(2)知识主线的构建:把单质、化合物各点有机联系起来便形成线。“线”的形成有两种思路,一是以物质分类为主线,掌握各类物质的通性和特性。如: 非金属部分:气态氢化物←单质→氧化物→氧化物对应水化物→相应的盐 金属部分:单质→氧化物→氧化物对应水化物→相应的盐二是是以氧化还原反应理论为主导,以元素价态变化和复分解反应的规律为主线,来掌握物质的性质及其转化关系。如常见的四种非金属元素(Cl、S、N、C)的价态变化线如下所示:抓住主线,可使所学知识条理化,知识点清晰,便于记忆和应用。(3)知识网的构建:当对以某一元素为中心的知识点及转化线弄懂吃透后,我们可以将含不同元素的物质以某些关键反应做连接线,构建成知识网络。如用铝热反应联系铁、铝、用铁与盐酸或氯气的反应联系铁与氯,产生的氢气与氮气化合成氨气从而搭上氮元素系列转化线,牵扯出硝酸,硝酸又可与铁元素的单质、化合物等发生氧化还原反应等等。高考试题便是借助信息,巧妙地将金属、非金属元素的化合物编织在一起,考查考生对元素化合物知识间内在联系的把握。(4)学科体系的构建:点、线、面只是元素化合物知识块内的归纳、整理,高三复习还应抓住元素知识与理论的结合点,发挥理论的指导作用。这里的理论指导作用我们学习的时候是按教材章节进行的,复习时应把这些章节综合起来,将物质结构、化学平衡、氧化还原反应、电解质溶液等等理论知识,与元素化合物知识联合起来,最后构建成一个丰富、立体的化学学科体系。由此可见,高考元素化合物知识的复习不仅要落实单一知识点,更要把主要精力放在知识之间内在逻辑性、系统性的理解和把握上,真正实现学科内主干内容之间的融会贯通。最后要注意的是,在这“点—线—面—体”的知识构建过程中,务必要尽量由学生自己总结的建构,只有学生亲身体悟,经历,才能获得真正的、灵动的、有生命力的知识结构,否则,跟着老师抄知识网络笔记,只是假知识结构。\n(三).与理论、计算、实验、基本概念和化学用语有机结合,提升对元素和化合物的认知能力(1)运用物质结构、元素周期律、氧化还原、化学平衡等理论加深理解某些元素化合物知识。中学化学教材中,有一些元素化合物知识,在讲授新课时限于知识水平,有些内容在当时是不能要求的或者是不能深刻理解的。如:①如何运用化学平衡理论去认识氯气与水的反应?为何用饱和食盐水收集氯气?它和工业上制备漂白粉有何关联?②等物质的量的氯气和二氧化硫混合使用可否会使漂白效果增强?③二氧化锰只能氧化一定浓度的盐酸,怎样通过氧化还原反应规律去选择制氯气的药品?④纯铁抗氧化能力相当强,混有杂质的铁易生锈;⑤在金属活动顺序表中,铝前面的金属制备主要需用电解的方法等。在复习元素化合物知识时要主动注意这一点,即不仅仅是归纳和记住某种元素化合物性质,而是运用一些基本理论知识来从本质上理解才能提升学生的认知能力。(2)在设计元素化合物知识复习课时应与计算、实验、概念和化学用语复习相互渗透,融为一体。例:氯的单质及其化合物这节复习课的特点:①充分体现了元素化合物的复习与理论、计算、实验相结合。②用问题组织复习教学,在问题的立意、情境、设问上要有一定的创意,充分调动学生在复习中的主体地位。③精选低起点,高落点(小切口,深层次)的反馈题,夯实基础,提高能力。(四).重视知识与化工生产和生活实际的联系,培养学以致用的化学素养在组织元素化合物知识复习内容时,应尽可能与生产、生活、环境、自然、能源等实际问题紧密联系起来,使学生感到化学知识是有源之水,有本之木。提高社会责任感,使学生感到学习化学知识不仅仅是用于考试的,而是有实际意义的,进而培养出学生学以致用的化学素养。 总之,认真分析体会高考说明和历年的高考题,可以从中得到许多有益的启示,无论是对高考方向的把握,还是对于今后的复习策略的制定,都会有积极的意义。