- 121.01 KB

- 2022-08-19 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

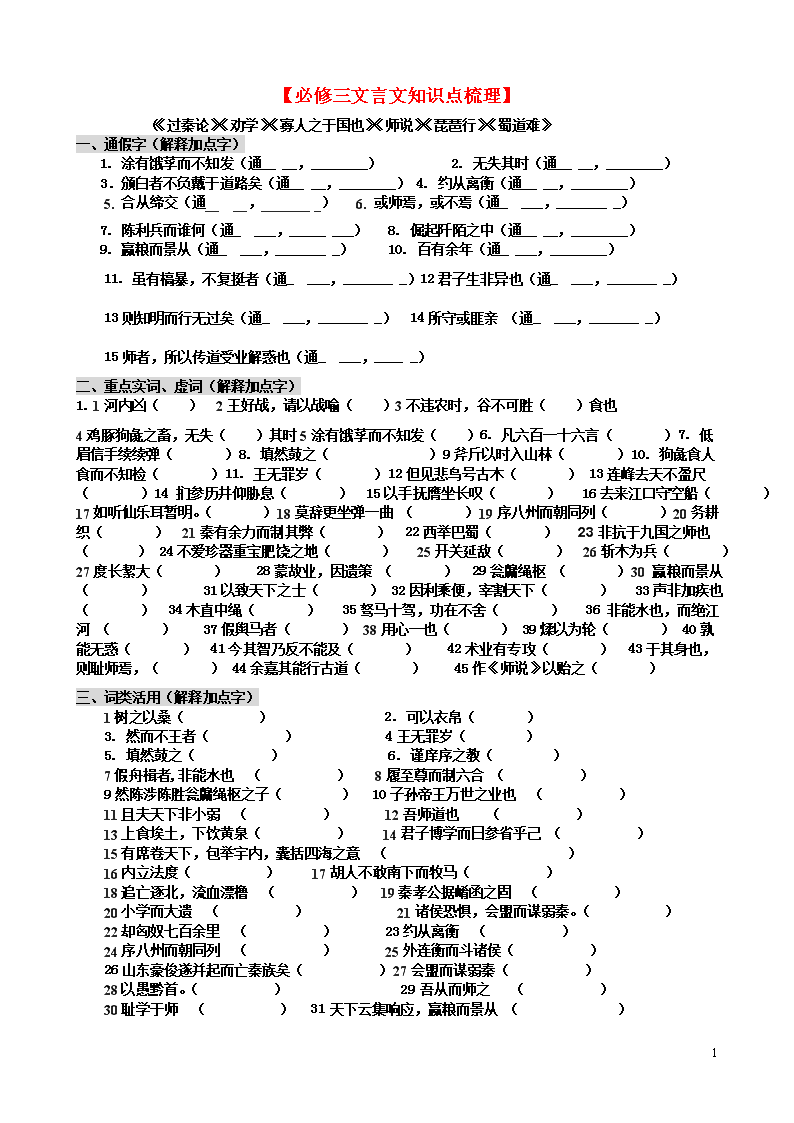

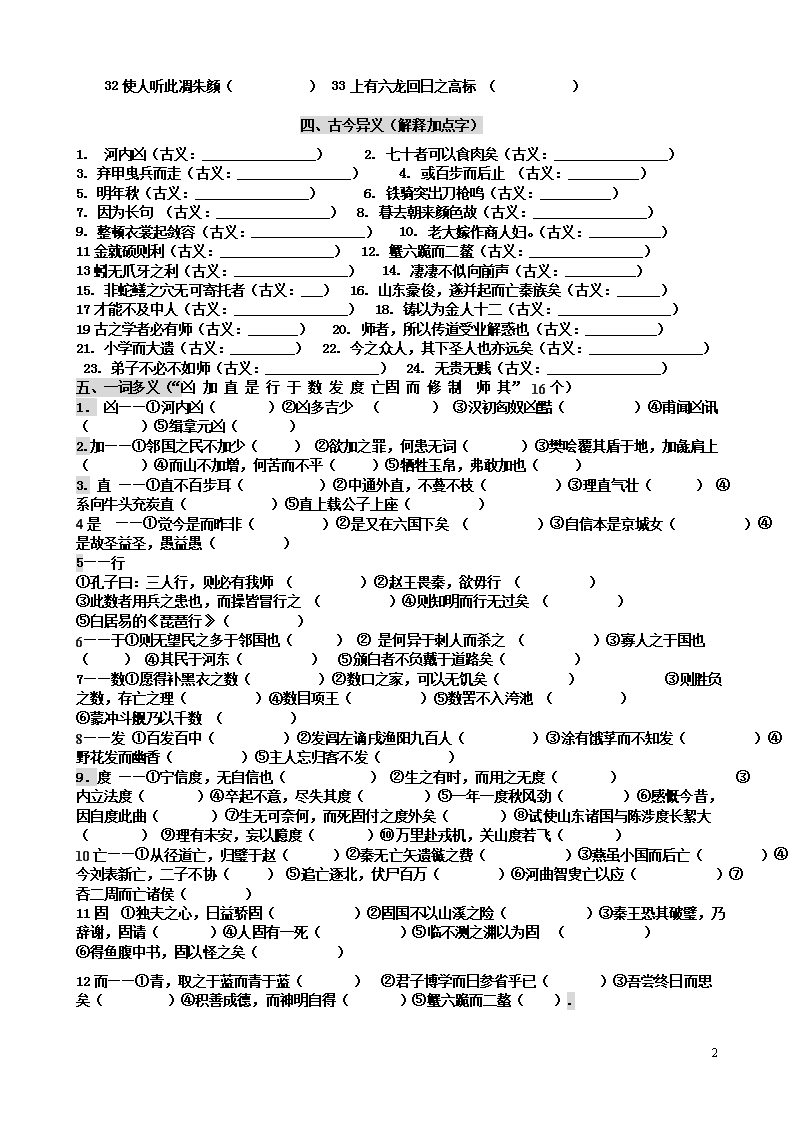

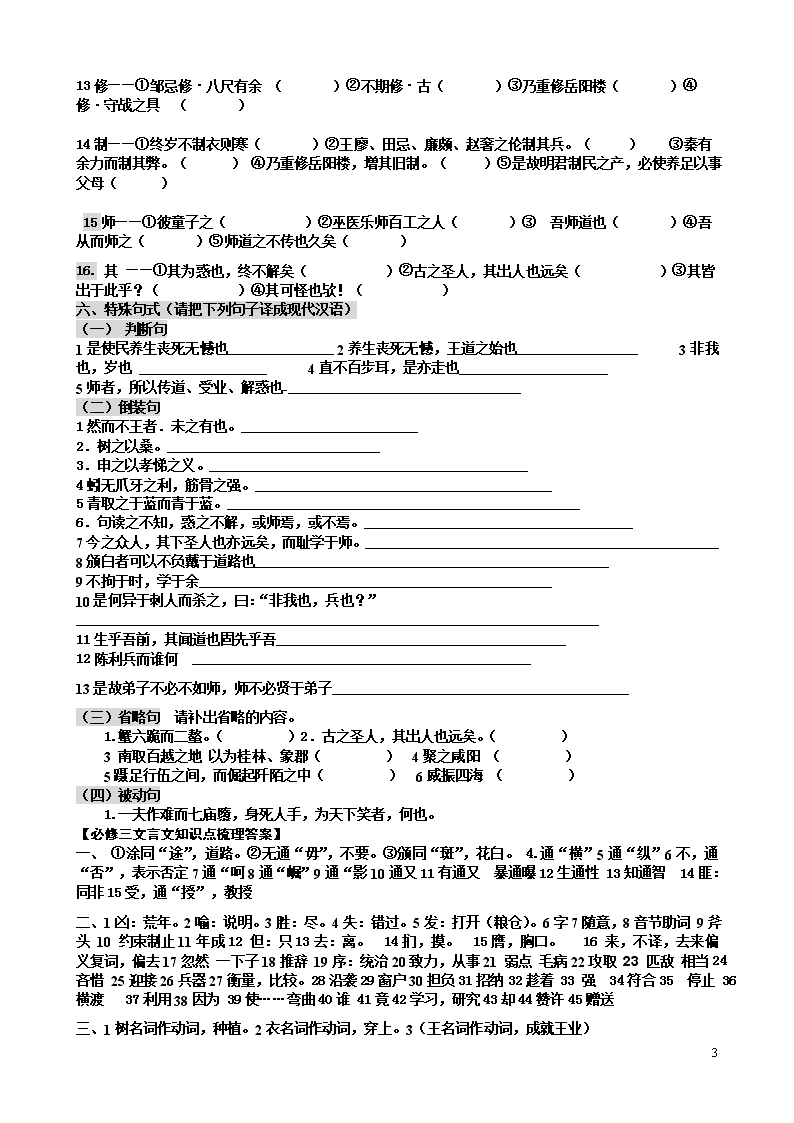

【必修三文言文知识点梳理】(《过秦论》《劝学》《寡人之于国也》《师说》《琵琶行》《蜀道难》一、通假字(解释加点字)1.涂有饿莩而不知发(通____,________) 2.无失其时(通____,________)3.颁白者不负戴于道路矣(通____,________)4.约从离衡(通____,________)5.合从缔交(通____,________)6.或师焉,或不焉(通____,________)7.陈利兵而谁何(通____,________)8.倔起阡陌之中(通____,________)9.赢粮而景从(通____,________) 10.百有余年(通____,________) 11.虽有槁暴,不复挺者(通____,________)12君子生非异也(通____,________)13则知明而行无过矣(通____,________)14所守或匪亲(通____,________)15师者,所以传道受业解惑也(通____,_____)二、重点实词、虚词(解释加点字)1.1河内凶( ) 2王好战,请以战喻( )3不违农时,谷不可胜( )食也4鸡豚狗彘之畜,无失( )其时5涂有饿莩而不知发( )6.凡六百一十六言()7.低眉信手续续弹()8.填然鼓之()9斧斤以时入山林()10.狗彘食人食而不知检()11.王无罪岁()12但见悲鸟号古木()13连峰去天不盈尺()14扪参历井仰胁息()15以手抚膺坐长叹()16去来江口守空船()17如听仙乐耳暂明。()18莫辞更坐弹一曲()19序八州而朝同列()20务耕织()21秦有余力而制其弊()22西举巴蜀()23非抗于九国之师也()24不爱珍器重宝肥饶之地()25开关延敌()26斩木为兵()27度长絜大()28蒙故业,因遗策()29瓮牖绳枢()30赢粮而景从()31以致天下之士()32因利乘便,宰割天下()33声非加疾也()34木直中绳()35驽马十驾,功在不舍()36非能水也,而绝江河()37假舆马者()38用心一也()39煣以为轮()40孰能无惑() 41今其智乃反不能及() 42术业有专攻() 43于其身也,则耻师焉,()44余嘉其能行古道() 45作《师说》以贻之()三、词类活用(解释加点字)1树之以桑() 2.可以衣帛() 3.然而不王者() 4王无罪岁() 5.填然鼓之() 6.谨庠序之教() 7假舟楫者,非能水也()8履至尊而制六合()9然陈涉陈胜瓮牖绳枢之子()10子孙帝王万世之业也()11且夫天下非小弱()12吾师道也()13上食埃土,下饮黄泉()14君子博学而日参省乎己()15有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意()16内立法度()17胡人不敢南下而牧马()18追亡逐北,流血漂橹()19秦孝公据崤函之固()20小学而大遗()21诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。()22却匈奴七百余里()23约从离衡()24序八州而朝同列()25外连衡而斗诸侯()26山东豪俊遂并起而亡秦族矣()27会盟而谋弱秦()28以愚黔首。()29吾从而师之()30耻学于师()31天下云集响应,赢粮而景从()8\n32使人听此凋朱颜()33上有六龙回日之高标()四、古今异义(解释加点字)1.河内凶(古义:________________) 2.七十者可以食肉矣(古义:________________)3.弃甲曳兵而走(古义:________________)4.或百步而后止(古义:__________)5.明年秋(古义:________________)6.铁骑突出刀枪鸣(古义:__________)7.因为长句(古义:________________)8.暮去朝来颜色故(古义:________________)9.整顿衣裳起敛容(古义:________________)10.老大嫁作商人妇。(古义:__________)11金就硕则利(古义:________________)12.蟹六跪而二鳌(古义:________________)13蚓无爪牙之利(古义:________________)14.凄凄不似向前声(古义:__________)15.非蛇鳝之穴无可寄托者(古义:___)16.山东豪俊,遂并起而亡秦族矣(古义:______)17才能不及中人(古义:________________)18.铸以为金人十二(古义:________________)19古之学者必有师(古义:_______)20.师者,所以传道受业解惑也(古义:__________)21.小学而大遗(古义:_________)22.今之众人,其下圣人也亦远矣(古义:________________)23.弟子不必不如师(古义:________________)24.无贵无贱(古义:________________)五、一词多义(“凶加直是行于数发度亡固而修制师其”16个)1.凶——①河内凶()②凶多吉少()③汉初匈奴凶黠()④甫闻凶讯()⑤缉拿元凶()2.加——①邻国之民不加少()②欲加之罪,何患无词()③樊哙覆其盾于地,加彘肩上()④而山不加增,何苦而不平()⑤牺牲玉帛,弗敢加也()3.直——①直不百步耳()②中通外直,不蔓不枝()③理直气壮()④系向牛头充炭直()⑤直上载公子上座()4是——①觉今是而昨非()②是又在六国下矣()③自信本是京城女()④是故圣益圣,愚益愚()5——行①孔子曰:三人行,则必有我师()②赵王畏秦,欲毋行()③此数者用兵之患也,而操皆冒行之()④则知明而行无过矣()⑤白居易的《琵琶行》()6——于①则无望民之多于邻国也()②是何异于刺人而杀之()③寡人之于国也()④其民于河东()⑤颁白者不负戴于道路矣()7——数①愿得补黑衣之数()②数口之家,可以无饥矣()③则胜负之数,存亡之理()④数目项王()⑤数罟不入洿池()⑥蒙冲斗舰乃以千数()8——发①百发百中()②发闾左谪戌渔阳九百人()③涂有饿莩而不知发()④野花发而幽香()⑤主人忘归客不发()9.度——①宁信度,无自信也()②生之有时,而用之无度()③内立法度()④卒起不意,尽失其度()⑤一年一度秋风劲()⑥感慨今昔,因自度此曲()⑦生无可奈何,而死固付之度外矣()⑧试使山东诸国与陈涉度长絜大()⑨理有未安,妄以臆度()⑩万里赴戎机,关山度若飞()10亡——①从径道亡,归璧于赵()②秦无亡矢遗镞之费()③燕虽小国而后亡()④今刘表新亡,二子不协()⑤追亡逐北,伏尸百万()⑥河曲智叟亡以应()⑦吞二周而亡诸侯()11固①独夫之心,日益骄固()②固国不以山溪之险()③秦王恐其破璧,乃辞谢,固请()④人固有一死()⑤临不测之渊以为固()⑥得鱼腹中书,固以怪之矣()12而——①青,取之于蓝而青于蓝()②君子博学而日参省乎已()③吾尝终日而思矣()④积善成德,而神明自得()⑤蟹六跪而二螯().8\n13修——①邹忌修·八尺有余( )②不期修·古( )③乃重修岳阳楼( )④修·守战之具( )14制——①终岁不制衣则寒( )②王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。( )③秦有余力而制其弊。( )④乃重修岳阳楼,增其旧制。( )⑤是故明君制民之产,必使养足以事父母( )15师——①彼童子之()②巫医乐师百工之人( )③吾师道也( )④吾从而师之( )⑤师道之不传也久矣( )16.其——①其为惑也,终不解矣()②古之圣人,其出人也远矣()③其皆出于此乎?()④其可怪也欤!()六、特殊句式(请把下列句子译成现代汉语)(一)判断句1是使民养生丧死无憾也_______________2养生丧死无憾,王道之始也_________________3非我也,岁也__________________4直不百步耳,是亦走也_____________________5师者,所以传道、受业、解惑也-_________________________________(二)倒装句 1然而不王者.未之有也。_________________________2.树之以桑。______________________________3.申之以孝悌之义。_____________________________________________4蚓无爪牙之利,筋骨之强。__________________________________________5青取之于蓝而青于蓝。__________________________________________________6.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。______________________________________7今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。__________________________________________________8颁白者可以不负戴于道路也__________________________________________________9不拘于时,学于余__________________________________________________10是何异于刺人而杀之,曰:“非我也,兵也?”__________________________________________________________________________11生乎吾前,其闻道也固先乎吾_________________________________________12陈利兵而谁何________________________________________________13是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子__________________________________________(三)省略句 请补出省略的内容。1.蟹六跪而二螯。()2.古之圣人,其出人也远矣。()3南取百越之地以为桂林、象郡()4聚之咸阳()5蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中()6威振四海()(四)被动句1.一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也。【必修三文言文知识点梳理答案】一、①涂同“途”,道路。②无通“毋”,不要。③颁同“斑”,花白。4.通“横”5通“纵”6不,通“否”,表示否定7通“呵8通“崛”9通“影10通又11有通又暴通曝12生通性13知通智14匪:同非15受,通“授”,教授二、1凶:荒年。2喻:说明。3胜:尽。4失:错过。5发:打开(粮仓)。6字7随意,8音节助词9斧头10约束制止11年成12但:只13去:离。14扪,摸。15膺,胸口。16来,不译,去来偏义复词,偏去17忽然一下子18推辞19序:统治20致力,从事21弱点毛病22攻取23匹敌相当24吝惜25迎接26兵器27衡量,比较。28沿袭29窗户30担负31招纳32趁着33强34符合35停止36横渡37利用38因为39使……弯曲40谁41竟42学习,研究43却44赞许45赠送三、1树名词作动词,种植。2衣名词作动词,穿上。3(王名词作动词,成就王业)8\n4罪名词作动词归罪5鼓名词作动词,敲鼓6谨,形容词作动词,认真从事。7名词作动词水:游泳8名词作动词履:登上9名词作动词瓮:用破瓮作绳:用草绳系10名词作动词帝王:称帝称王11形容词作动词小,弱:变小,变弱12名词作动词师,学习13上食埃土,下饮黄泉:名词作状语在地上、在地下14日:名词作状语,每天15名词作状语(象卷席子)(像用包子)(象用囊袋)16名词作状语对内17名词作状语向南18亡,北,动词用作名词,败逃的人19固:形容词活用为名词坚固的地势20形容词活用为名词,小的方面大的方面21使动用法使......弱,削弱22使动用法使……退却23使动用法离:使……离散24使动用法朝:使……朝拜25使动用法斗:使……争斗26使动用法使……灭亡27使动用法,使……弱,削弱28使动用法使……愚蠢29意动用法以……为师30耻意动用法以……为耻31云,响,景名词作状语像云聚集一样,像回声一样,像影子一样32使动用法,使……凋谢33回:使动用法,使……回转;回旋四、古今异义1河,黄河。今泛指河流。2“可”是“可以”,“以”是凭借。3走,跑,这里指逃跑。4或,有的人,不定代词。5第二年6突然出击7因此作8神态,脸色9整理10年龄大11金属制品,黄金12蟹腿,13帮凶、走狗14刚才15居住存身16指函谷关、崤山之东。17一般人18金属19求学的人20用来……的21小的方面学习;22一般的人23不一定24无论五、一词多义1.凶——1庄稼收成不好2不吉利的事3凶恶,残暴4不幸,多指丧事5杀人的人2.加——1更加2施加3放上4增加5.夸大3.直——1只不过2与“曲”相对3正确4同“值”5径直4是——1正确,认为正确2这个,这样,3表示肯定判断4是故,是以:因此5行——1行走2去,离开;前往3实行;做4行为,品行5古诗的一种体裁6——于1比2和3对于4到5在7——数1数目、数量2几、若干3命运4屡次5密、细密6shǔ计算8——发1发射2征发、派遣3打开4花开5出发9——度1尺码、尺度2程度、限度3规章、制度4风度、常态5回、量词6、创制7考虑、思虑8量、计算9推测、猜测10通“渡”,过10——亡——1逃跑、逃脱2丢失、失去3灭亡、消亡4死亡5逃兵、逃亡的人6通“无”,没有7使动用法,使……灭亡11固——1固执、顽固2巩固3坚持、坚决4固然、本来5牢固、坚固的地势)6既、已12而1连词,表转折关系2连词,表递进关系3连词,表修饰关系4连词,表顺接关系5连词,表并列关系13修1长、高:2学习,效法3修建4整治:14制1制作2统率指挥3控制制服4规模5规定、制定15师——1老师;2有专门技艺的人3学习4以……为师5从师16其——1那些(指示代词2他们(人称代词3大概、也许(语气副词,表揣测)4难道(语气副词,表反问)六、特殊句式(一)判断句——1这就是让百姓对生养死葬没什么不满2生养死葬没什么遗憾,就是王道的开端3这不是我的过错,这是年成不好4只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。5老师,是用来传授道理、教给业务知识和技能、解释疑难问题的。(二)倒装句——1这是从来不曾有过的事2把桑树种植在宅园3反复地用孝顺父母、尊敬兄长的大道理教导老百姓4蚯蚓没有锋利的爪牙,强壮的筋骨5青从蓝草中提炼出来,但颜色比蓝草更深6不知句读就向老师请教,不能解决疑难问题却不向老师请教7如今的一般人,他们比圣人差多了,反而感到向8\n老师学习是羞耻。8那么,须发花白的老人也就不会自己在路上背负或顶着重物行走了。9李蟠.不受当时耻于从师的不良风气的拘束,向我学习。10这种说法和拿刀子刺人,把人杀死后,说“杀死人的不是我,是兵器”有什么不同?11出生在我之前,他懂得道理,本来比我早12士卒拿着锋利的兵器盘问过往行人13所以学生不一定样样不如老师,老师不一定样样都比学生高明(三)省略句补充省略出的内容(1蟹六(条)跪而二(只)螯2(“出”后省略“于”)3(“以”后省略“之”)4(“之”后省略“于”)5(“足”,“起”后省略“于”)6(“振”后省略“于”)(四)被动句——一个戍卒发难就毁掉了天子七庙,自己也死在人家手里,被天下人耻笑,是什么原因呢?必修三文言文复习(《寡人之于国也》《劝学》《过秦论》《师说》)【《寡人之于国也》】一、下列对文章的分析和概括不正确的一项()A.这篇课文记载了孟子和梁惠王的一次对话,围绕“民不加多”的问题展开讨论,阐述了孟子“仁政”的具体内容,并在一定程度上揭露了社会的不平等。B.孟子宣传他的政治主张时,提倡实行王道。王道的核心是仁义,以仁义为政就是仁政。孟子所说的仁政,是要用仁义之心来爱民。在本文所指的具体内容是:不违农时,使民生有保障,施行教化,使百姓知礼义。C.孟子在说明梁惠王移民移粟的措施与“邻国之政”并无本质区别时,以“王好战,请以战喻”,是因为梁惠王喜欢打仗,让他领悟“五十步笑百步”的不对,比较容易。D.孟子用对比和夸张的手法批评统治者不顾人民的死活。“狗彘食人食”和“涂有饿莩”对比,是多大的反差!“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”又是多么的残忍!而把“涂有饿莩”归罪于年成不好,归罪于天灾,就如同把杀人归罪于武器一样荒唐。残害人民的不是荒年而是虐政!二、把下列句子译成现代汉语。1、谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。2、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。【《劝学》】一、下列对文章的分析和概括不正确的一项()A.这篇课文论述了学习的意义、作用、方法和态度,勉励人们努力学习。本文的中心论题是“劝学”。下面的部分从几个方面展开论述:学习的意义(提高自己,改变自己);学习的作用(弥补不足);学习的方法和态度(积累、坚持、专心)。全文四段之间式并列关系。B.本文运用了大量生活中常见的比喻把抽象的道理说得明白、具体、生动,深入浅出,使读者容易接受。比喻的形式是多种多样的,有时用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调作者的观点。C.荀子认为人的知识、道德、才能都不是先天生成的,而是后天不断学习改造获得的。人只有经过“博学”(广泛地学习)才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德有学问的人。学习对改造人的品性起着决定作用。D.荀子认为君子的天赋本性跟其他人并没有什么不同,而君子之所以能成为君子,是因为君子善于利用学习来弥补自己的不足,是属于“学而后知”。二、把下列句子译成现代汉语。8\n3、故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。4、假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。【《过秦论》】一、下列对文章的分析和概括不正确的一项()A.课文着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,指出秦王朝迅速灭亡的原因是“仁义不施而攻守之势异也”。作者写这篇文章的目的是劝谏汉文帝对人民实行宽松的政策。B.本文意在指出秦之过失,但一上来却用大段篇幅叙述秦攻取天下的过程,作者写秦孝公独占天下、虎视耽耽、咄咄逼人的气势,写孝公之后的历代秦君的赫赫功业,用意是为了显示秦国的强大,证明秦国统一天下是必然的。C.这篇文章不是赋,却带有赋的特色。它讲究铺排渲染,例如开头写秦孝公的雄心,连用“席卷天下”“包举宇内”等四个短语;中间写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策士、武将,一一列名,显得很有气势。D.作者用作比较的方式证明其论点的正确。有两方面的比较,一是秦取得天下前后的比较,“且夫天下非小弱也,雍州之地、殽函之固,自若也”,因此,秦亡不是国家变小变弱了。另一方面是陈涉与“九国”的比较。二、把下列句子译成现代汉语。5、秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂河山。强国请服,弱国入朝。6、一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。【《师说》】一、下列对文章的分析和概括不正确的一项()A.第一段提出“古之学者必有师”。紧接着正面概述教师的职能和任务是“传道、受业、解惑”;然后转而论述从师的必要性,无师不能解惑;最后正面论述择师的标准,凡先闻道者,都可为师,并归纳为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。第二段评述当时不从师的不良风气,从反面论证从师的必要。第三段举历史事例正面论述从师的必要和以能者为师的道理。B.课文的第二段是用对比手法来写的。这一段用了三组正反对比的事实作论据。第一组,古之圣人与今之众人对比。第二组,对其子于对其身对比。第三组,百工之人与士大夫对比。在对比中得出结论:师道之传也久矣,欲人之无惑也难矣!从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。C.作者说:“师者,所以传道受业解惑也。”在韩愈看来,“传道”、“受业”、“解惑”都是老师的任务,三者之间没有孰轻孰重之分。D.作者概括而全面地提出教师的职责。强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖掖后学等思想在今天仍有借鉴作用。二、把下列句子译成现代汉语。8\n7、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。8、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。备考必修三文言文句子翻译一、选择题答案。1、《寡人之于国也》D.孟子用对比和比喻的手法批评统治者不顾人民的死活。2、《劝学》A.本文的中心论题是“学不可以已”,中心论题与各部分之间有总领和分述的关系。3、《过秦论》B.是为了与后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡作对比。4、《师说》C.把“传道”视为教师最重要也是最基本的任务。“受业”“解惑”,都与此有关:“业”即“道之文”,指以“六艺经传”为代表的儒家经典;而“解惑”也是为了“明道”。由此可见,“师道”是贯穿全文的主线,“道之所存,师之所存也”。二、参考译文。1、谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。粮食和水产吃不完,木材用不完,这就使百姓对生养死葬没有什么不满了。百姓对生养死葬没有什么不满,这是王道的开端。2、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过。3、故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。所以木材经墨线量过就笔直了,金属刀具在磨刀石上磨过就锋利了。君子广泛地学习而且每天对照检查自己,就智慧明达,行动不犯错误了。4、假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。借助车马的人,不是脚走得快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是自己能游泳,却能横渡江河。君子的本性同一般人没有差别,只是善于借助外物罢了。5、秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂河山。强国请服,弱国入朝。秦有富余的力量利用对方弱点来制服他们,追赶(九国的)败兵,百万败兵横尸道路,血流(成河),大盾牌也漂浮得起。(秦人)凭借这有利的形势,割取天下的土地,(重新)划分山河的区域。强国主动表示屈服,弱国(按时)入秦朝拜。6、一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。一个戍卒发难就毁掉了天子七庙,皇子皇孙都死在人家手里,被天下人耻笑,是什么原因呢?就因为不施行仁义而攻守的形势已经发生了变化啊。7、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。我是向他学习道理的,哪管他的年龄比我大还是小呢?因此,无论高低贵贱,无论年长年幼,道存在的地方,就是老师所在的地方。8\n8、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。不知句读要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面倒要学习,大的方面却放弃了。我没有看到他的明达。8