- 109.01 KB

- 2022-08-27 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

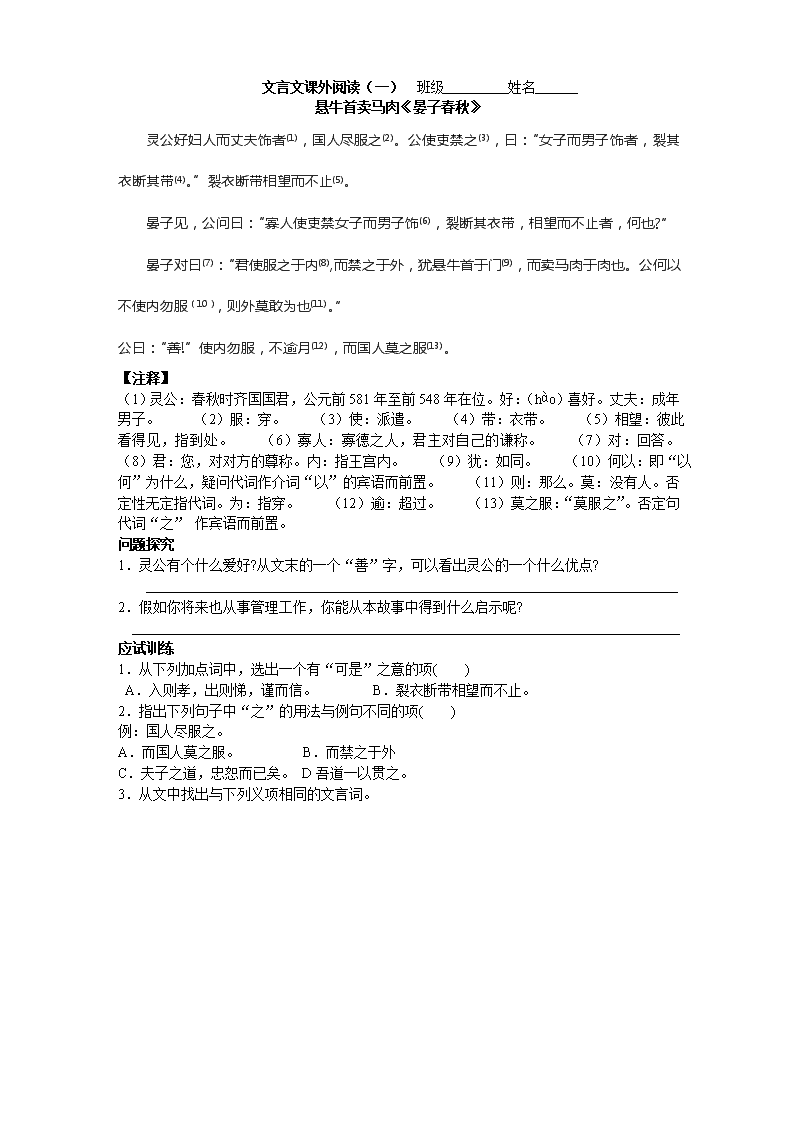

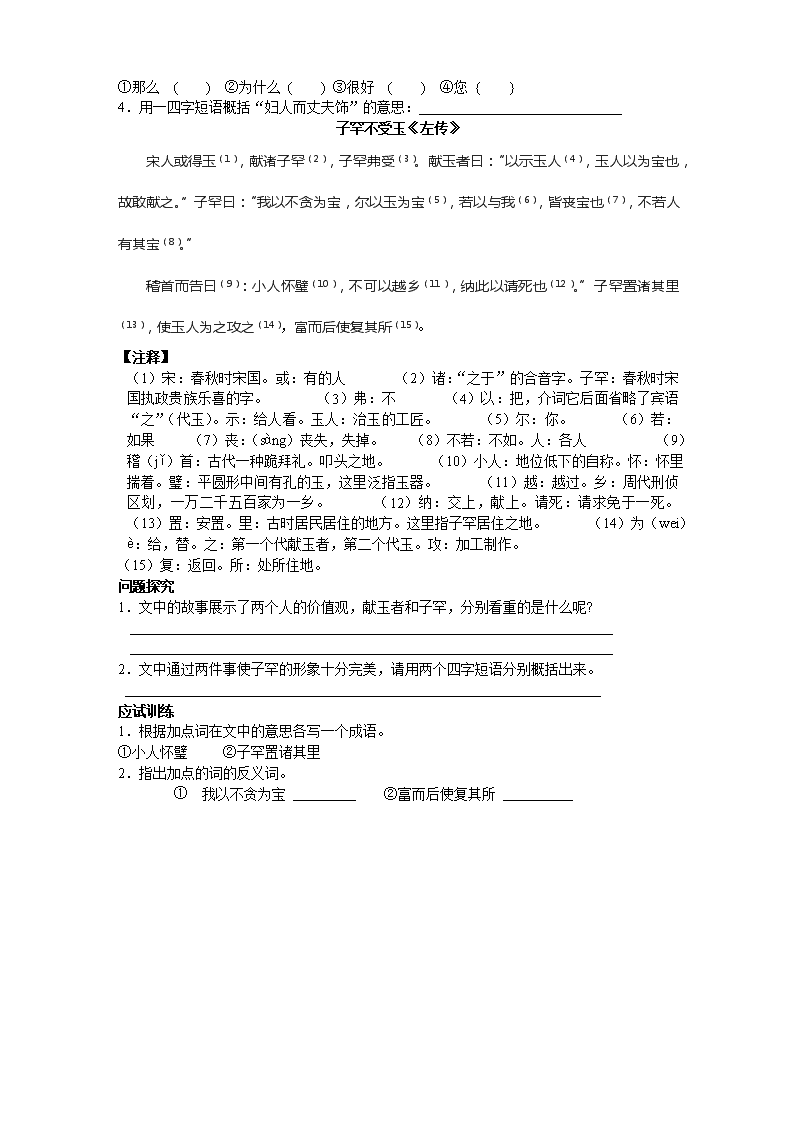

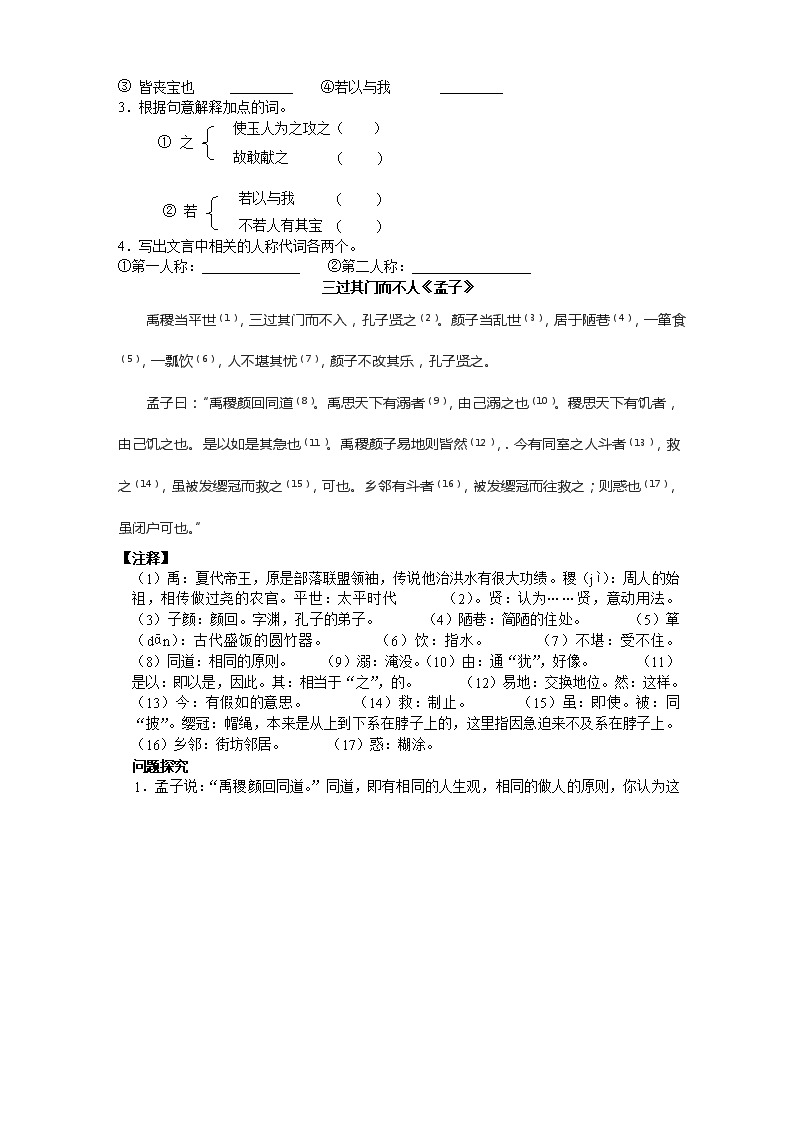

文言文课外阅读(一)班级姓名悬牛首卖马肉《晏子春秋》灵公好妇人而丈夫饰者(1),国人尽服之(2)。公使吏禁之(3),曰:“女子而男子饰者,裂其衣断其带(4)。”裂衣断带相望而不止(5)。晏子见,公问曰:“寡人使吏禁女子而男子饰(6),裂断其衣带,相望而不止者,何也?”晏子对曰(7):“君使服之于内(8),而禁之于外,犹悬牛首于门(9),而卖马肉于肉也。公何以不使内勿服(10),则外莫敢为也(11)。”公曰:“善!”使内勿服,不逾月(12),而国人莫之服(13)。【注释】(1)灵公:春秋时齐国国君,公元前581年至前548年在位。好:(hào)喜好。丈夫:成年男子。(2)服:穿。(3)使:派遣。(4)带:衣带。(5)相望:彼此看得见,指到处。(6)寡人:寡德之人,君主对自己的谦称。(7)对:回答。(8)君:您,对对方的尊称。内:指王宫内。(9)犹:如同。(10)何以:即“以何”为什么,疑问代词作介词“以”的宾语而前置。(11)则:那么。莫:没有人。否定性无定指代词。为:指穿。(12)逾:超过。(13)莫之服:“莫服之”。否定句代词“之”作宾语而前置。问题探究1.灵公有个什么爱好?从文末的一个“善”字,可以看出灵公的一个什么优点?2.假如你将来也从事管理工作,你能从本故事中得到什么启示呢?应试训练1.从下列加点词中,选出一个有“可是”之意的项()A.入则孝,出则悌,谨而信。B.裂衣断带相望而不止。2.指出下列句子中“之”的用法与例句不同的项()例:国人尽服之。A.而国人莫之服。B.而禁之于外C.夫子之道,忠恕而已矣。D吾道一以贯之。3.从文中找出与下列义项相同的文言词。\n①那么()②为什么()③很好()④您{}4.用一四字短语概括“妇人而丈夫饰”的意思:子罕不受玉《左传》宋人或得玉(1),献诸子罕(2),子罕弗受(3)。献玉者曰:“以示玉人(4),玉人以为宝也,故敢献之。”子罕曰:“我以不贪为宝,尔以玉为宝(5),若以与我(6),皆丧宝也(7),不若人有其宝(8)。”稽首而告曰(9):小人怀璧(10),不可以越乡(11),纳此以请死也(12)。”子罕置诸其里(13),使玉人为之攻之(14),富而后使复其所(15)。【注释】(1)宋:春秋时宋国。或:有的人(2)诸:“之于”的合音字。子罕:春秋时宋国执政贵族乐喜的字。(3)弗:不(4)以:把,介词它后面省略了宾语“之”(代玉)。示:给人看。玉人:治玉的工匠。(5)尔:你。(6)若:如果(7)丧:(sàng)丧失,失掉。(8)不若:不如。人:各人(9)稽(jǐ)首:古代一种跪拜礼。叩头之地。(10)小人:地位低下的自称。怀:怀里揣着。璧:平圆形中间有孔的玉,这里泛指玉器。(11)越:越过。乡:周代刑侦区划,一万二千五百家为一乡。(12)纳:交上,献上。请死:请求免于一死。(13)置:安置。里:古时居民居住的地方。这里指子罕居住之地。(14)为(wei)è:给,替。之:第一个代献玉者,第二个代玉。攻:加工制作。(15)复:返回。所:处所住地。问题探究1.文中的故事展示了两个人的价值观,献玉者和子罕,分别看重的是什么呢?2.文中通过两件事使子罕的形象十分完美,请用两个四字短语分别概括出来。应试训练1.根据加点词在文中的意思各写一个成语。①小人怀璧②子罕置诸其里2.指出加点的词的反义词。①我以不贪为宝②富而后使复其所\n③皆丧宝也④若以与我3.根据句意解释加点的词。①之使玉人为之攻之()故敢献之()②若若以与我()不若人有其宝()4.写出文言中相关的人称代词各两个。①第一人称:②第二人称:三过其门而不人《孟子》禹稷当平世(1),三过其门而不入,孔子贤之(2)。颜子当乱世(3),居于陋巷(4),一箪食(5),一瓢饮(6),人不堪其忧(7),颜子不改其乐,孔子贤之。孟子曰:“禹稷颜回同道(8)。禹思天下有溺者(9),由己溺之也(10)。稷思天下有饥者,由己饥之也。是以如是其急也(11)。禹稷颜子易地则皆然(12),.今有同室之人斗者(13),救之(14),虽被发缨冠而救之(15),可也。乡邻有斗者(16),被发缨冠而往救之;则惑也(17),虽闭户可也。”【注释】(1)禹:夏代帝王,原是部落联盟领袖,传说他治洪水有很大功绩。稷(jì):周人的始祖,相传做过尧的农官。平世:太平时代(2)。贤:认为……贤,意动用法。(3)子颜:颜回。字渊,孔子的弟子。(4)陋巷:简陋的住处。(5)箪(dān):古代盛饭的圆竹器。(6)饮:指水。(7)不堪:受不住。(8)同道:相同的原则。(9)溺:淹没。(10)由:通“犹”,好像。(11)是以:即以是,因此。其:相当于“之”,的。(12)易地:交换地位。然:这样。(13)今:有假如的意思。(14)救:制止。(15)虽:即使。被:同“披”。缨冠:帽绳,本来是从上到下系在脖子上的,这里指因急迫来不及系在脖子上。(16)乡邻:街坊邻居。(17)惑:糊涂。问题探究1.孟子说:“禹稷颜回同道。”\n同道,即有相同的人生观,相同的做人的原则,你认为这相同的原则是什么呢?2.孟子认为如果有同屋的斗殴,应该马上前去制止,而如邻居街坊有斗殴的,就不要去制止。这是什么道理呢?应试训练1.下列选项的加点词与“虽被发缨冠而救之,可也。”中加点词用法不相同的是()A.禹思天下有溺者,由己溺之也。B.风吹草低见牛羊。C.孔子贤之。D.孰为汝多知乎?2.下列“之”字都起指代作用,请分别说出各自的指代对象。①禹稷当平世,三过其门而不入,孔子贤之。()②今有同室之人斗者,救之。()③禹思天下有溺者,由己溺之也。()3.辨析加点词语的古今用法。①救A.今有同室之人斗者,救之。()B.警方成功救出两名落崖少女。()②虽A.虽闭户可也。()B.衣服虽破旧,但很干净。()4.指出下列句子中,“其”的用法不相同的项。()A.人不堪其忧。B.三过其门而不入。C.颜予不改其乐。D.子罕置诸其里。文言文课外阅读(二)班级姓名幽王击鼓《吕氏春秋》周宅酆、镐(1),近戎人(2)。与诸侯约:为高葆土寿于王路(3),置鼓其上,远近相闻。即戎寇至(4),传鼓相告,诸侯之兵皆至救天子。戎寇尝至(5),幽王击鼓(6),诸侯之兵皆至。褒姒大说(7),喜之。幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓(8)。诸侯之兵数至而无寇。墙\n至于后,戎寇尝至,幽王击鼓,诸侯兵不至。幽王之身,乃死于丽山之下(9),为天下笑(10)。【注释】(1)宅:居住。这里你指处于。酆、镐(hào):都在今陕西长安县附近。(2)戎:大戎,周朝西部少数民族。(3)为:建造。葆土寿(dào):堡垒一类的建筑物。王路:官道。(4)即:如果。(5)尝:曾经。(6)幽王:西周最后一个君主,昏君。(7)褒姒(sì):幽王的宠妃。说:同“悦”。(8)因:于是。数(shuò):屡次,多次。(9)丽山:即骊山。(10)为:被。问题探究1.《幽王击鼓》的故事与哪则童话异曲同工?2.这个故事传说给人以启示,请你说说:①给平常人的启示:②给为官者的启示:③执法者的启示:应试训练1.文章活画了一个昏君的形象,请按要求摘录原文。①荒淫:②昏庸:③下场:2.指出下列句中“其”的指代对象。A.为高葆土寿于王路,置鼓其上。()B.裂其衣带相望而不止。()3.从文中找出含有和例句中加点词意思相同的词的句子,在这个词下加上“△”符号。①一朝被蛇咬,十年怕井绳。②他是个屡教不改的人。③她的刺绣作品,真是爽心悦目。④我曾有过一个梦想……4.辨析加点字的差异。①大A.褒姒大悦。()B.树上有碗大的橘柚。()②因A.他不因有功而自傲。()B.幽王欲褒姒之笑也,因数鼓。()\n老马识途《韩非子》管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹(1),春往冬反(2),迷惑失道(3)。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。行山中无水,隰朋曰:“蚁冬居山之阳(4),夏居山之阴(5),蚁壤一寸而仞有水(6)。“乃掘地遂得水。”以管仲之圣而隰朋之智(7),至其所不知,不难师于老马与蚁(8),今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎(9)?【注释】(1)管仲:夷吾,春秋时任齐恒公的相国,著名政治家。隰(xi)朋:齐恒公时期的左相。从:跟随。桓公:齐恒公名小白,齐国国君,春秋时第一个霸主。孤竹:国名,在今河北省东部卢龙县一带。(2)反:同“返”。(3)失道:找不着道路。(4)阳:。山的南面。(5)阴:水的北面。(6)蚁壤:蚂蚁洞周围防水的小土堆。仞(rèn):古代长度单位,一说指七尺,一说指八尺。(7)圣:英名。(8)师学习,以……为师。(9)过:过错。问题探究1.从“管仲之圣而隰朋之智’’来看,韩非认为管仲和隰朋都英明聪慧,试对他俩的“圣”和“智”进行分析说明。2.摘录文中点明文章中心的句子。应试训练1.将文章分为两个部分,并说明理由;2.释多义词。①道迷惑失。()朝闻道,夕死可矣()②过三过其门而不入。()不亦过?()3.山南水北为阳,山北水南为阴。请你说明下列地名的位置。①江阴:②汉阳:\n③衡阳:④华阴:4.指出下列ABCDE中,加点词用法相同的两项()A.乃放老马而随之B.以管仲之圣而隰朋之智因数击鼓管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹C.至其所不知D.蚁冬居山之阳去小知而大知隰明矣乃放老马而随之E.管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹乃放老马而随之5.文中用圣人和今之愚人进行对比。试说说“圣人”和“今人”的不同点。凿壁借光《西京杂记》匡衡字稚圭〔1〕,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮〔2〕,衡乃穿壁引其光〔3〕,以书映光而读之〔4〕。邑人大姓文不识〔5〕,家富多书,衡乃与其佣作〔6〕,而不求偿,主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之〔7〕。主人感叹,资给以书〔8〕,遂成大学〔9〕。衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来。匡说《诗》,解人颐〔10〕。”鼎,衡小名也。时人畏服之如是〔11〕,闻者皆解颐欢笑。【注释】〔1〕匡衡:家贫好学,经学绝伦,尤通《诗经》。汉元帝时官至丞相。〔2〕逮:达到。〔3〕穿:凿通。〔4〕映:照耀。〔5〕邑(yì)人:同乡的人。大姓:大户人家。文:字。〔6〕佣作:做雇工。〔7〕愿:希望。〔8〕资给(jǐ):资组供应,这里指供给。〔9〕遂:于是,就。大学:造诣很深的学问家。〔10〕解人颐(yí):使人开颜欢笑。颐:脸颊。〔11〕畏服:敬畏佩服。是:此,这样。\n问题探究1.本文写了几件事?试用四字短语概括。2.你通过凿壁借光的故事,能升华出怎样的人生哲理?应试训练1.从文中找出侧面烘托的例子。2.“时人畏服之如是”中,有两个代词,请分别说出它们指代的内容。3.从下列各句中,找出与例句加点词用法相同的项()例:遂成大学。A.衡乃穿壁引其光B.闻者皆解颐欢笑C.断其喉,尽其肉,乃去D.是以居则安宁,动则远害4.你还能说说一至两个意义与“凿壁借光”相似的典故吗?文言文课外阅读(三)班级姓名狐假虎威《战国策》荆宣王问群臣曰(1):“吾闻北方之畏昭奚恤也(2),果诚何如(3)?”群臣莫对(4)。江一对曰(5),“虎求百兽而食之(6),得狐(7)。狐曰:‘子无敢食我也(8)!天帝使我长百兽(9),今子食我(10),是逆天帝命也(11)。子以我为不信(12),吾为子先行(13),子随我后,观百兽之见我而敢不走乎(14)?’虎以为然(15),故遂与之行(16),兽见之皆走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。今王之地方五千里(17),带甲百万(18),而专属之昭奚恤(19)。故北方之畏奚恤也,其实畏王之甲兵也(20),犹百兽之畏虎也(21)。”【注释】\n(1)荆宣王:即楚宣王(楚又称荆),战国时楚国国君,明良夫。(2)北方:指中原各诸侯国。之:助词,不译。用于主谓之间,取消句子的独立性。以主谓短语充当“闻”的宾语。昭奚恤:楚国贵族,当时的名将。(3)果诚:真实。果和诚是同义词。何如:怎么样。(4)莫:没有谁,没有人,否定性无定指代词。对:回答。(5)江一:又作“江乙”,对曰,魏国人当时在楚国做官。(6)求:寻找。(7)得:捉到。狐。(8)无敢:不敢。(9)长(zhǎng)百兽:做百兽的首领。长:名词用作动词,做主管者。(10)子:对对方的尊称,相当于“您”。(11)是:这。逆:违背。(12)不信:说谎。信:语言真实。(13)先行:走在前面。(14)走:跑,这里指逃跑。(15)然:对,是这样。(16)故:所以。遂:就。(17)方五千里:五千里见方。方:纵向和横向的距离。(18)带甲:披铠甲,这里指披甲的战士。(19)专:专一,单独。属:(zhǔ):委托。(20)其实:这件事的实情。甲兵:铠甲和兵器,这里指代军队。(21)犹:好像,如同。问题探究1.“狐假虎威”是个童叟皆知的成语故事,请你就“狐”和“虎”的形象进行简要分析。2.试比较一下,江一在回答荆宣王的话的时候,如果不用“狐假虎威”的故事,效果如何呢?应试训练1.辨析加点词的古今差异。①假狐假虎威()②走赤足走在田埂上()严禁弄虚作假()兽见之皆走()2.下列加点词用法与“今子食我,是逆天帝命也”中加点词用法相同的一项是()A.他是一个中学生。B.多说有利团结的话、少挑是非。C.吾亦是吾意,而非子之意也。D.是谓微明。3.指出与“前面走来了一队红领巾”手法相同的一项()A.其实畏王之兵甲也。B.虚则枝,中则正;满则覆。C.富有四海,守之以谦。\nD.……犹悬牛首于门而卖马肉于内也。4.用加点词写成语。①虎求百兽而食之()②观百兽之见我而敢不走乎?()孟母断织《列女》孟子之少也〔1〕,既学而归〔2〕,孟母方绩〔3〕,问曰:“学何所至矣?”孟子曰:“自若也(4)。”孟母以刀断其织。孟子惧而问其故〔5〕。孟母曰:“子之废学,若吾断斯织也〔6〕。夫君子学以立名,问则广知〔7〕,是以居则安宁〔8〕’动则远害。今而废之〔9〕,是不免于厮役而无以离于祸患也〔10〕,何以异于织绩面食〔11〕,中道废而不为〔12〕?宁能衣其夫子而长不乏粮食哉〔13〕?女则废其所食,男则堕于修德〔14〕,不为窃盗则为虏役矣〔15〕!”孟子惧,旦夕勤学不息,师事子思〔16〕,遂成天下之名儒。【注释】(1)之:助词,不译。用于主谓之间,取消句子的独立性。把主谓句变成一个表时间的状语,相当于“……的时候”。〔2〕既:已经,或“……之后”。〔3〕方:正。绩:织布。(4)自若:一如既往,依然如故。〔5〕故:原因。〔6〕若:像。斯:此,这。〔7〕知:同智。〔8〕是以:即“以是”因此。〔9〕而:通“尔”,你。〔10〕是:此,这。厮役:指服贱役的人。〔11〕何以:即“以何”,为什么。疑问代词“何”作介词“以”的宾语而前置。〔12〕中道:半道。〔13〕宁:难道。衣:穿衣,名词活用作动词。夫子:对学者的称呼。〔14〕堕:通“,”怠惰,放松。〔15〕虏:奴隶。〔16〕师:名词作状语,表示对人的态度,相对代老师一样。子思:前483——402年在世,战国初期哲学家。姓孔,名亻及(jí),孔子之孙。孟子曾受业鱼子思的门人。问题探究1.孟母用刀割断她织的布,是什么动机?从文中找出一句话来证明你的观点。\n2.孟母认为学习的意义是什么?请用文中的话回答。应试训练1.到目前为止,我们已学的“其”,有以下几种用法:A.作代词,代人或代物,相当于“他”或“它”。B.其中。C.表反问语气,相当于“难道”。请在下列句后的括号里,填人相应的序号。①以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得手?()②鲍叔知其贤()③孟子惧而问其故()④外其身而身存()2.指出下列句子中,加点词用法不同的项()A.若吾断斯织也。B.今而废之,是不免于厮役而无以离于祸患也。C.此知必胜之势也。D.孟子惧而问其故。3.孟子“遂成天下之名儒”,他成功了,成名了,你能从本文中探索孟子之所以成功的几点原因吗?4.孟母对儿子的谆谆教导,使人信服,你能对她的教育方法试加评点吗?(提示:从她所做之事和所说之话中分析)文言文课外阅读答案(一)问题探究1.“妇人而丈夫饰”善于接受别人的意见。2.要想对某些事情受到令行禁止的效果。,必须从在上位的人做起,从自生做起。应试训练1.B2.C3.①则何以③君④女伴男装。(二)问题探究\n1.献玉者看重的是玉的经济价值,子罕则看重的是清正廉洁的品质。2.拒收财物扶贫致富。应试训练1.①“完璧归赵”或“珠联璧合”等。②“置之度外”等。2.①廉②往③得④取3.①代献玉的人:代玉。倘若,如果:如:比得上。4.①我,吾,余。②汝,尔。(三)问题探究1.把天下的疾苦,当作自己的疾苦,安贫乐道执著不变。2.可从“不在其位”,“不谋其政”方面来考虑。应试训练1.C2.①代禹、稷。②代同室斗者。代溺者。3.①A.制止。B.使摆脱灾难或危险。②A.即使。B.虽然。4.A问题探究1.略2.①要讲诚信。②要取信于民。③不可玩忽法令。1.①幽王欲褒姒之笑也②因数击鼓③乃死于丽山之下,为天下笑。2.A.葆土寿B.她们。3.①为天下笑。②褒姒大说。③戎寇尝至。4.①十分,很;大小。②因为,由于;于是(五)问题探究1.他们知道老马识途,知道蚁穴下有水;他们能利用各种外物为自己服务。2.今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?应试训练1.第一、二为一部分,记叙故事。第三为第二部分,议论,升华主题。2.①路:真理。②路:过,过错。3.①长江的南岸。②汉江的北面。③黄山上的南面。④华山的北面。4A.E.。5.圣人不耻下问,而今之愚人连圣人的才智都不学。(六)问题探究1.分析要点:狐,假借他人权势,欺侮弱小。虎被他人利用毫无觉察。2.显得比较直路无缓冲,让人难以接受。用了狐假虎威的故事设喻,让荆宣往在得到自慰的时候接受了江一的观点。应试训练1.①借助;与“真”相反。②行走;跑:逃跑。2.D3.A4.①缘木求鱼。②走马观花。(七)问题探究1.是为了生动形象的教育校阅儿子。文中“子之废学,若吾断斯织也”的可看出。2.学以立名,问则广知,是以居则安宁,动则远害。应试训练1.①C②A③B④A2.D3.内因:旦夕勤奋不息;外因:母亲的谆谆教诲。4.①形象教育——以刀断织,可感可信性;②正反说理。正面:“\n夫子学以立名,问则广知,是以居则安宁,动则远害。”反面:“今而废之……不为窃盗则为虏役矣。”(八)问题探究1.三件事:凿壁借光佣作借书说诗解颐2.家贫不要紧只要立志勤奋苦读,终能成才。应试训练1.①“主人怪之”、“感叹”、“资给以书”;②“闻者皆解颐欢笑。”前者是为了烘托匡衡的勤奋,后者是为了烘托他解《诗》水平高。2.之,指代匡衡;是:这样,指代“闻者皆解颐欢笑。”3.A4.头悬梁,锥刺股。