- 1.80 MB

- 2022-11-20 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

经济法主讲人:莫良元2011年8月安徽理工大学\n黄光裕案:

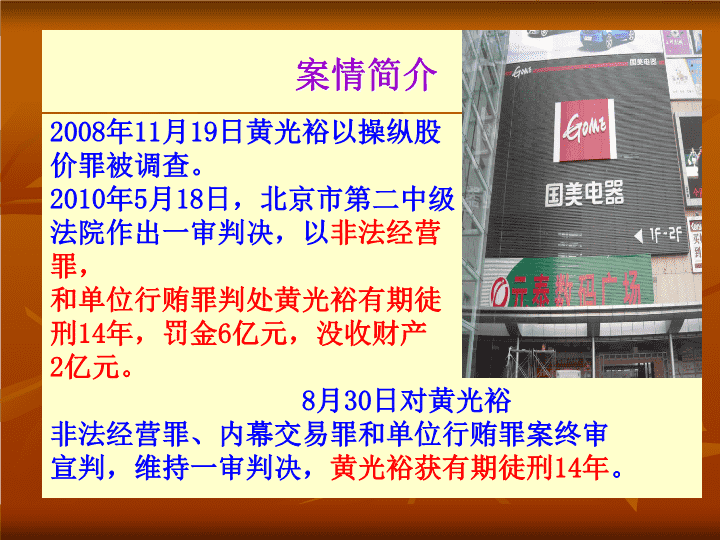

是一个经济问题还是一个法律问题?课程导入\n案情简介2008年11月19日黄光裕以操纵股价罪被调查。2010年5月18日,北京市第二中级法院作出一审判决,以非法经营罪,内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑14年,罚金6亿元,没收财产2亿元。北京市高级人民法院8月30日对黄光裕非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪案终审宣判,维持一审判决,黄光裕获有期徒刑14年。\n第一讲经济法基础理论一、法的概述二、经济法概述三、与经济法相关的重要民事法律制度\n关注热点问题1、物价上涨2、金融危机乃至经济危机的影响3、失业率增长引发的各种社会问题教学目的:对经济法基础知识熟悉并掌握,为专业资格考试打下基础。\n经济法学所面临的挑战理论上,1993年建立社会主义市场经济体制,经济立法规划,构建了四大框架:A、市场主体B、市场规制C、宏观调控D、社会保障关键:经济法是否是独立的部门法?实践中:2000年,全国各级法院取消经济庭。\n一、法的概述(一)法的概念、特征、表现形式及分类1、法的概念灋:“法,刑也。平之如水,从水;廌所以触不直者去之,从去。”(许慎的《说文解字》)反映统治阶级意志的、由国家制定或认可的、由国家强制力保障实施的、维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序的社会行为规范的总称。\n2、法的特征(1)法是调整人们的行为或社会关系的规范(规范性)(2)法是由国家制定或认可(国家意志性)(3)法是由国家强制力保证实施(强制性)(4)法是在国家权力管辖范围内普遍有效(普遍性)3、法的表现形式又称法的渊源,是指法律规范的来源。包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、经济特区的规范性文件、特别行政区的法律法规、国际条约、国际惯例等。\n4、法的分类(1)国际法与国内法(2)根本法与普通法(3)一般法与特别法(4)实体法与程序法(5)成文法与不成文法(6)公法与私法\n(二)法律规范、法律部门、法的体系及法系1、法律规范(1)概念是指反映统治阶级意志的,由国家制定或认可的,又国家强制力保证实施的,具有普遍约束力的行为规范,是法的体系的最小(基本)单位。(2)结构(构成要素)三要素:假定、处理和制裁(3)种类授权性规范:任意性规范强制性规范:义务性规范和禁止性规范(效力性与管理性)\n2、法律部门(1)概念又称部门法,是根据一定的标准和原则所划定的同类法律规范的总称。(2)划分标准调整对象为主,调整方法为辅。(3)我国七大部门法宪法、行政法、经济法、民商法、社会法、刑法、诉讼法与非诉讼程序法。\n3、法的体系(1)概念是指把一国现行的法律规范分为不同的法律部门并由这些法律部门组成的有机联系的统一整体。(2)我国现行的法律体系宪法(母法)行政法、经济法、民商法、社会法、刑法、诉讼法\n4、法系(1)概念是指依照法的历史传统和形式对世界各国的法律制度所做的分类。(2)五大法系罗马法系普通法系中国法系印度法系阿拉伯法系(3)大陆法系与英美法系的特点及趋势\n(三)立法、执法和司法1、立法:创制和认可法律\n(三)立法、执法和司法2、执法:行政执法\n(三)立法、执法和司法3、司法:法律适用\n二、经济法概述(一)经济法的概念1、经济法的历史演变标志语源:1755年法国摩莱里,《自然法典》承继:1843年法国德萨米《公有法典》雏形:1865年法国蒲鲁东《工人阶级的政治能防力》诞生:1906年德国莱特《世界经济年鉴》在第一次世界大战期间及之后,经济法概念大量出现,并引起人们的研究。\n美国1890年《谢尔曼法》:视为西方第一部具有现代意义上的经济法。德国1919年《煤炭经济法》:世界上第一部以经济法命名的法律。2、经济法的概念经济法是调整国家与经济组织、事业单位、社会团体、公民之间发生的以公共性为特征的经济管理关系的法律规范的总称。\n市场调节经济市场失灵国家(政府)干预失灵政府干预和市场调节结合国家(政府)干预经济凯恩斯主义亚当·斯密理论自由资本主义时期垄断资本主义时期新经济自由主义革命再革命市场障碍市场机制的唯利性市场调节的滞后、被动性3、经济法产生和发展过程\n4、经济法与民法、商法的关系经济法的调整对象:特定的经济关系(不平等性)民法、商法的调整对象:一般的经济关系(平等性)\n5、经济法的调整范围(1)市场主体法(2)市场规制法(3)宏观调控法(4)社会保障法\n(二)经济法律关系\n1、概念和特征(1)法律关系属于社会关系的范畴,是由法律部门对特定的社会关系进行调整后而形成的另一种社会关系,是某种特定的社会关系的法律化。(2)经济法律关系经济法律关系的主体,根据经济法的规定,在参与体现国家协调的经济活动过程中所形成的经济权利义务关系。\n(3)经济法律关系的特征A.由经济法规范确认和调整所形成的法律关系(公私法因素相交织)B.经济主体之间以经济权利和经济义务为内容的关系C.以国家强制力保护的权利义务关系\n2、构成要素(1)含义法律关系的构成要素是指形成当事人之间权利和义务关系的必要条件,即法律关系的主体、内容和客体。经济法律关系也不例外:任何经济法律关系都是由三要素构成;任何一个要素都必须具备确定的性质;是经济事实要素在经济法律关系上的反映。\n1)经济法律关系的主体A.主体在国家协调经济运行过程中,参加经济法律关系,拥有经济权利和承担经济义务的当事人B.主体资格的取得法定取得和授权取得C.分类(职能不同)经济决策主体、经济管理主体、经济实施主体D、特征:资格复杂性、形式广泛性、主体间隶属性E.范围国家机关、企业和其他社会组织、事业单位、企业内部组织和有关人员,公民及个体工商户和农村承包经营户(注意:企业内部组织虽无独立的法律地位,但仍具有经济法律关系主体的地位)\n2)经济法律关系的内容(核心)概念:经济法律关系主体享有的经济权利和承担的经济义务A.经济职权对国家机关工作人员既是权利又是义务,不得随意转让或放弃。B.经济权利主要有:经济职权、所有权、其他物权、法人财产权、债权和知识产权等。C.所有权是指所有人依法对自己的财产享有的占有、使用、收益和处分的权利。D.经济权利和经济义务相互依存,具有相对性、对等性。\n3)经济法律关系的客体概念:经济法律关系主体权利和义务共同指向的对象范围:A.物:能为人们所控制并具有价值和使用价值的物质资料B.行为:经济管理行为、完成一定工作行为、提供一定劳务行为C.非物质财富:智力成果、道德产品和经济信息举例:判断题:甲、乙双方签订一份运输50台电脑的合同,由此形成的经济法律关系的客体就是乙方承运的该50台电脑。()×\n3、经济法律关系的确立1)含义特定的经济法律关系处于某种确定状态的过程(产生、变更、消灭)2)条件A.经济法律规范B.经济法主体C.经济法律事实3)原因:经济法律事实A.行为:经济法主体为实现一定的经济目的而进行的活动(合法行为、违法行为)B.事件:不以经济法主体的意志为转移的客观事实(自然事件、社会事件)\n(三)经济法律责任概念:经济法律关系主体违反经济义务时所应承担的法律后果。1、民事责任2、行政责任3、刑事责任\n三、与经济法相关的重要民事法律制度(一)民事主体制度1、自然人民事权利能力:始于出生终于死亡民事行为能力:完全、限制和无三种\n2、法人概念:《民法通则》第36条规定:“法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。”法人应具备的条件:A、依法设立B、有必要的财产和经费C、有自己的名称、组织机构和场所D、能够独立承担民事责任\n法人的分类:A、公法人和私法人B、社团法人和财团法人C、营利法人和公益法人D、我国《民法通则》的分类:企业法人、机关事业单位法人和社团法人法人的民事权利能力和民事行为能力企业法人应但在核准登记的经营范围内从事经营活动,对其法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。法人的独立财产和财产责任\n3、其他社会组织4、国家\n(二)所有权制度\n1、债的概念和特征债,是按照合同的约定或者依照法律的规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人,负有义务的人是债务人。债权与物权在特征上的区别在于:1)主体不同;3)内容不同;2)客体不同;4)设定不同。(三)债权制度\n2、债的发生原因侵权之债合同之债无因管理不当得利债的发生根据,是指能够引起债发生的法律事实。也即:“在哪些情况下,特定的一方民事主体可以强制要求另外一方进行某种行为”。\n(一)债的发生根据不同:合同之债与非合同之债(二)债成立时标的是否特定:特定物之债与种类物之债(三)债主体数量的多少:单一之债与多数人之债(四)一方当事人为多数人的,该多数人之间权利义务的范围和相互关系的不同:按份之债与连带之债(五)债的给付是否可由当事人选择:简单之债和选择之债3、债的分类\n(四)代理制度1、代理概念:代理人在代理权限内,以被代理人的名义与第三人实施法律行为,由此产生的法律后果直接由被代理人承担的法律制度。三种关系:A、被代理人与代理人之间的代理权关系B、代理人与第三人之间的事实法律行为的关系C、被代理人与第三人之间的承受代理行为法律后果的关系注意:申请行为、申报行为、诉讼行为适用代理不适用代理的:遗嘱、婚姻登记、子女收养、约稿、预约绘画、演出等必须由本人亲自进行的行为被代理人无权的不能进行代理\n2、代理权的行使:代理人不得滥用代理权A、代理人以被代理人的名义代理他人与自己进行民事活动B、同一代理人代理双方当事人进行同一民事活动C、代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益3、无权代理及其后果无权代理指没有代理权而以他人名义进行的代理行为A、没有代理权而实施的代理B、超越代理权而实施的代理C、代理权终止后实施的代理等后果:视为效力待定的民事行为,如果被代理人默认或追认,视为有权代理,法律后果由被代理人承担\n4、表见代理性质:事实上为无权代理,但善意相对人有理由相信其有代理权,仍与之进行法律行为。(往往由于被代理人的过失所导致,所以为了保护交易的稳定和善意相对人的利益,法律肯定了这种代理行为的效力)后果:无权代理人所为的代理行为,善意相对人有理由相信其有代理权的,被代理人应但承担代理的法律后果。(五)诉讼时效诉讼时效是指权利人不在法定期间内行使权利而失去诉讼保护的制度。诉讼时效届满时消灭的是胜诉权,并不消灭实体权利。1、普通诉讼时效期间为2年\n2、特别诉讼时效期间为1年的,包括:身体受到伤害要求赔偿的,出售质量不合格商品未声明的,延付或拒付租金的,寄存财物被丢失或损毁的。特别诉讼时效期间为4年的,包括:国际货物买卖合同争议、技术进口合同争议3、最长诉讼时效为20年,也即保护时效(客观起算)注:普通诉讼时效期间和特别诉讼时效期间的起算,是从当事人知道或应当知道其权利受到侵害之日起计算(主观起算);最长诉讼时效期间的起算,是从权利被侵害之日起计算,即使权利人不知道其权利被侵害,亦只能在20年内获取法律保护(客观起算)。\n4、诉讼时效的中止:诉讼时效进行中(诉讼时效期间的最后6个月内),因为发生一定的法定事由而使权利人不能行使请求权,暂时停止计算诉讼时效期间,以前经过的时效期间仍然有效,待阻碍时效进行的事由消失后,继续计算诉讼时效期间。5、诉讼时效的中断:在诉讼时效进行中,因发生一定的法定事由,致使已经经过的时效期间统归无效,待时效中断的法定事由消除后,诉讼时效期间重新计算。引起诉讼时效中断的事由有:A、权利人提起诉讼B、当事人一方想义务人提出请求履行义务的要求C、当事人一方同意履行义务\n6、诉讼时效的延长人民法院对已经完成的诉讼时效,根据特殊情况而予以延长注意:决定的主体只能是人民法院